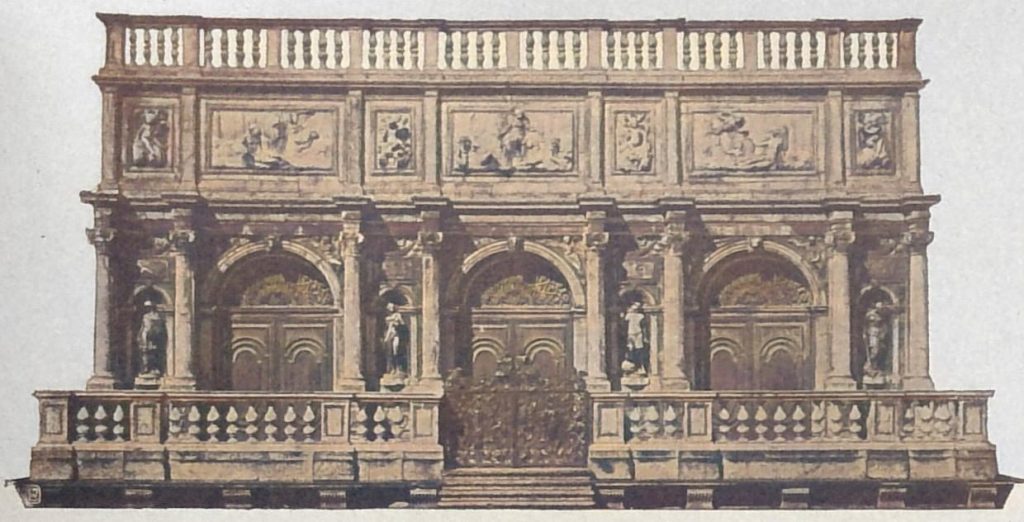

Ein zerstörtes Kunstjuwel.

In seinem Fall hat der Markusturm die Loggetta begraben. sie stand vertrauensvoll zu den Füßen des geradlinigen Riesen und vermittelte wie ein freundliches Kind zwischen dem alten Herrn und den beweglicheren und fröhlicheren architektonischen Geschöpfen, die den Markusplatz umschließen.

Dafür hat sie jetzt der Alte mit in einen frühzeitigen Tod gerissen. Ihrer Vorgängerin erging es nicht besser; damals aber, im Jahr 1489, fuhr nur der Gipfel des Turms, vom Blitz getroffen, herab und zerschmetterte die Loggia, an deren Stelle 50 Jahre später Jacopo Sansovino seinen Bau errichtete. Dieser hat jetzt, wie es scheint, selbst indirekt zu seinem Ende mit beigetragen, da Maßnahmen in seinem Interesse zur Abhaltung des Regenwassers die Haltbarkeit des Turms geschädigt zu haben scheinen. Den Turm wird man wieder aufbauen können, in alter Form mit neuem Material.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Ob dies aber bei der Loggia der Fall ist, wird davon abhängen, ob man unter dem Schutt die alten Stulpturen und die architektonischen Zierstücke in genügender Erhaltung auffinden wird, denn diese lassen sich nicht zum zweitenmal, auch nach Photographien nicht, ins Leben rufen, wenn sich auch die bloßen Verhältnisse des Bauwerks rekonstruieren lassen. Gerade die Verhältnisse dieses kleinen Bauwerks sind aber wohl nicht das beste daran.

Zwar finden sich auch hierfür viele Bewunderer, aber den meisten wird doch immer der obere Teil, die Attika mit der Balustrade, zu hoch erscheinen im Verhältnis zu den Arkaden darunter. Das wirklich Imponierende war die reiche und doch nicht überladene Ausgestaltung als Dekorationsstück.

Die frei vortretenden Säulen mit ihren Durchblicken, der beständige Wechsel zwischen reinen Architektur gliedern und Skulpturen in Nischen und Zwickeln, Sockeln und Attika, die Verschiedenheit von Farbe und Material, weißem und rötlichem Marmor, Stein und grünlich patinierter Bronze – alles das waren Dinge, die den malerischen Charakter des Werks stark betonten.

Und hatte man dem Reichtum dieses Ganzen seine Bewunderung gezollt, so begann man, die Einzelheiten in der Skulptur zu betrachten. In dem oberen Fries wechselten größere und kleinere Reliefs, in der Mitte thronte eine Venezia mit der Wage der Gerechtigkeit, die Wassergottheiten zu ihren Füßen, links lagerte Jupiter mit seinem Adler als Herrscher von Kandia und rechts ihm entsprechend Venus, die Göttin von Cypern, und in den Zwischenfeldern saßen kleine Putten mit den Symbolen venetianischer Macht zu Lande und zu Wasser.

Darunter standen in vier Nischen die bronzenen Hauptfiguren von der Hand Sansovinos mit Reliefs an ihren Sockeln. Es waren Pallas Athene, Apoll, Merkur und die Friedensgöttin. Was bedeuteten sie für Venedig? Es ist uns das Exposé des Künstlers selbst überliefert worden, das er über seine Figuren vorlegte, und es ist daher am besten, ihn selbst zu Wort kommen zu lassen. Er sagte folgendes: „Die Stadt Venedig übertrifft an Zeitdauer alle Republiken infolge ihrer wunderbaren Regierung und ihrer konservativen Gesinnung. Diese Erhaltung kann aus keiner andern Ursache hervorgegangen sein, als aus einer sehr hohen Weisheit ihrer Senatoren. – Da nun die Alten die Pallas für die Weisheit darstellten, habe ich gewollt, daß hier die Figur einer bewaffneten Pallas angebracht werde, und zwar in thatbereiter und lebendiger Stellung Und weil alle klug ausgedachten und disponierten Dinge auch mit Beredsamkeit vorgebracht werden müssen …, habe ich den Merkur darstellen wollen als bezeichnend für die Pflege der Beredsamkeit …

Die letzte Statue aber ist der Friede, jener Friede, den diese Republik so sehr liebt, durch den sie zu solcher Größe herangewachsen ist und der sie zur Metropole von ganz Italien macht, zu Lande und zu Wasser, jener Friede, den unser Herr dem Beschützer Venedigs, dem Heiligen Markus, gab, als er zu ihm sagte: „Friede sei mit dir, Markus, mein Evangelist.“

Eingedenk dieses Programms verfolgen wir nun die Reihe der Statuen. Pallas in fast männlicher Kleidung mit Panzer und Helm, Lanze und dem medusengeschmückten Schild steht einfach herausfordernd da, dann folgt Apollo, dann Merkur, der den erhobenen Blick zur Seite wendet und die Rechte wie in belehrender Rede emporhält. Ein nach vorn zugespitzter Flügelhut bedeckt seinen Kopf, der kurze, gegürtete Rock läßt die Knie frei, und so tritt das Motiv des erhobenen, auf das Argushaupt gestützten Beins deutlich hervor. Die Friedensgöttin endlich zeigt nicht die Freudigkeit, die man von ihr nach der Erklärung des Künstlers erwartet, der Kopf ist trübselig geneigt, die Bewegungen der Arme schlaff, und wir glauben eher einen Todesgenius zu sehen, der die Lebensfackel auslöscht, als die Pax mit der Kriegsfackel.

Damit aber treffen wir die Schwäche dieser Gestalten. Wie hier die Neigung des Kopfes, das starke Einknicken des Knies, das Ausbiegen der Hüfte und der Handgelenke nur Motive sind, die in der Bewegung der Figur möglichst viele Gegensätze hervorrufen sollen, so dienen auch die hochgezogenen Schultern beim Merkur und noch mehr beim Apoll, die starken Drehungen, der übertriebene Unterschied zwischen Stand- und Spielbein diesem selben Zweck, ohne daß sie in Handlung und Charakter der Figur wirklich begründet sind. sie bekommen dadurch etwas Künstliches, Posierendes.

Ganz auf dekoratives Gebiet geraten wir, wenn wir die herrlichen Bronzegitterthüren betrachten, die die Balustrade vor der Loggia schlossen.

Herrlich sind sie wegen der Zierlichkeit und Reinheit der Arbeit und wegen der freudig-reichen, eleganten Formenfülle, nicht wegen der hinein-gefaßten allegorischen Frauengestalten in Proportionen von 10 bis 11 Kopflängen.

Mit Sansovino haben diese Gitter nichts zu thun, sie sind erst 200 Jahre später entstanden. Auch von diesem Gitter aber tönt uns aus den Büchern, die die geflügelten Löwen halten. zweimal der gleiche Gruß entgegen mit dem Sansovino die Erklärung seine Statuenreihe schloss: „Friede sei mit dir, Markus, mein Evangelist.“

Dieser Artikel erschien zuerst am 26.07.1902 in Die Woche, er war gekennzeichnet mit „A. G.“.

Das letzte Mal auf dem Markusturm.

Von Peter Rosegger. Ich bin ein Freund von raschem Reisen. Wenige Stunden genügen mir an jedem herrlichen Ort, um den schönsten, bleibendsten Eindruck aufzunehmen. Die Welt überfliegen! Ds- mögen sie oberflächlich nennen, ist aber das beste Mittel um froh zu bleiben. An der Oberfläche liegt die Schönheit. Mag es in der „Tiefe“ gar viele Wahrheit geben, noch mehr giebt es dort Gemeinheit und Häßlichkeit. Für mich ist die Welt keine Nuß, bei der man die Schale wegwirft und den Kern ißt. Für mich ist sie ein Pfirsich, bei dem man das Aeußere genießt und den Kern verschmäht.

Mit solcher Neigung begrüße ich die flinken Eilfahrten auf das Lebhafteste, die jetzt der Oesterreichische Lloyd von Triest aus nach Venedig eingerichtet hat. An jedem Mittwoch um 12 Uhr mittags fahrt vom Molo St. Carlo der Schnelldampfer „Graf Wurmbrand“ aus nach Venedig, um noch vor Mitternacht des selben Tags wieder zurückzusein. In Venedig ein Aufenthalt von drei Stunden.

Lange hast du, auf dem Deck stehend, nicht Zeit, das Zurückweichen Triests und der Berge von Istrien zu beschauen, die Glocke ruft zur Table d’hote. Im traulichen Speisesaal, durch dessen farbige Oberlichte die Sonne auf die Tafel fällt, läßt man sich’s schmecken, und die See ist so glatt, daß zum köstlichen Dalmatiner feingeschliffene Stengelgläser gereicht werden können. Seekrankheitsschilderungen sind also nicht zu befürchten. Endlich steigst du wieder auf das Deck, und macht es dir Vergnügen, zu denken, das Schiff treibe mitten auf dem stillen Ozean, so hat niemand etwas dagegen. Ringsum grenzenloses Meer. Mit Ausnahme der schäumenden, quirlenden Straße hinterher, die der scharfe Dampfer gezogen hat, regt sich nichts. Gegen die Sonnenseite hin ist die Fläche blendend licht wie eine Silberplatte, dein Auge kann’s nicht ertragen. Hingegen ruht es gut auf dem tiefgesättigten Blau nach Norden hin, das nur selten vom Sternchen eines Fischersegels unterbrochen ist. Eine Schönheit und eine Ruhe – unsagbar. Du bist froh. Doch wehe, wenn dein Denken und Wissen aus dieser seligen Oberfläche niedertaucht in die Tiefen, wohin nach wenigen Metern kein Lichtstrahl mehr dringt, wo ewig in der Seetierwelt der Kampf ums Leben geführt wird, noch rasender, als bei uns im Licht! – Hast du scharfe Augen? Dann bewahre sie, um die Tiefe der Oberfläche zu durchdringen. siehe dort die nördlichste Kimme, wo die Schnur Meer und Himmel scheidet. Siehst du im Dunst des Himmels nicht etwas Weißes stehen? Klarer tauchen sie auf, und schneeweiß ragen die Zacken der Berge hin und hin, eine nach der andern. Das sind die Julischen Alpen. Die Fläche des Meers und die weiten Ebenen Friauls und das ausgedehnte Vorgebirge trennen uns von diesen Felsriesen, und doch leuchten uns ihre deutlichen Gestalten unmittelbar ins Auge. Je weiter wir der Sonne nachgleiten in den Südwesten hinein, je näher tritt zur Linken der Alpenzug, aber immer nur in einzelnen beschneiten Spitzen aufragend aus dem Dunst, der über dem Meer fernhin liegt. Die Schnur wird weißlichgelb und bekommt Perlen.

Nicht allein die Fischerboote sind es, auch weiße Punkte von Dorfkirchtürmen und einzelnen Bauten tauchen auf, und lichte Landstriche werden sichtbar. Wir nähern uns der Küste Veneziens. Die Passagiere versammeln sich auf dem Deck und blicken aus mit Spannung. „Ich sehe es!“ ruft jemand.

An der Kimmung ein dunkler Punkt. „Der Campanile!“ Allmählich tauchen sie aus dem Meer auf, die Türme, die Kuppeln, die Zinnen – von Venedig! Wir sind von Triest her kaum über 3 ½ Stunden gefahren. Zur Linken ragt aus dem Wasser ein Steinwall, der sich hinzieht bis an die Lagunen und uns bereits trennt vom offenen Meer. Zur Rechten Inselstreifen und Festungswälle; bald an beiden Seiten Ortschaften, so daß wir auf einem Riesenstrom hineinzufahren scheinen in die vor uns sich ausbreitende Stadt. Nachdem durch eine italienische Barke, die eilig herangekommen war, auf dem Dampfer die Zollangelegenheit geregelt ist, beginnt uns schon die Zudringlichkeit von kleinen Dampfschiffen und Gondeln zu belästigen, die um die Wette uns nachjagen und umkreisen. Als wir endlich ein paar hundert Meter weit vor der Piazetta halten, sind wir von hundert schwarzen Fahrzeugen umzingelt, deren Führer lärmend sich um uns Passagiere raufen. Das ungewohnte Schauspiel macht auf den fremden Ankömmling kaum einen Eindruck, so sehr ist er gefesselt von den Gebäuden, die er längst vom Bild her kennt und die jetzt wirklich vor seinem Auge stehen. Der Dogenpalast, das königliche Schloß, die Markuskirche, alles hochüberragt von dem Riesenturm.

Vom Augenblick, als wir die Stadt in Sicht bekamen, bis zu jenem, da wir aus der Gondel auf das glatte Pflaster der Piazetta steigen, ist eine Stunde vergangen, so umständlich ist die Einfahrt mit dem Anlegen, der Zollrevision und dem Ausschiffen. Dafür ist man nun wirklich da! Da, mitten auf dem fabelhaften Platz, umflattert von den Tauben des heiligen Markus, betreut von seinem fliegenden Löwen.

Dieser Platz, der an Schönheit seinesgleichen nicht hat, ist das Stelldichein von Reisenden der ganzen Welt. Zur Stunde unserer Ankunft tummelten sich wenigstens fünftausend Personen auf dem Platz und in den ihn umgebenden Galerien herum. In allen Trachten und mit allen Sprachen, wovon man freilich das klingende Italienisch am lautesten hörte.

Mein erster Gang war auf den Campanile. Man steigt nicht auf Stufen, man geht im Innern des Turms wie auf einem sanft sich anwärtshebenden Parkweg. Napoleon soll ja hinaufgeritten sein, wahrscheinlich auf seinem Schlachtpferd. Einer Menge von Touristen begegnet man auf diesem Bergstieg im Innern des Gemäuers. Kein Luftzug strich durch die Fenster, die niedersinkende Sonne mit ihren langen scharfen Schatten zeichnete wunderbar! Und so habe ich nun Venedig gesehen von oben herab. Unglaublich enge ineinandergebaut, weit hingedehnt und dann scharf abgegrenzt auf dem Gewässer liegt die Stadt, vorherrschend das bräunliche Rot der Gemäuer der unsagbar ineinandergeschobenen Dächer und Giebel, oft unterbrochen von grünen Kupferkuppeln, tief unter uns die Kuppelgruppe der Kirche des heiligen Markus. Von den zahllosen Kanälen der Stadt sieht man nur den sich breit hinschlängelnden Kanal Grande.

Von der Inselstadt schnurgerade die Eisenbahn hinein zum festen Land. Die Lagunen nach dieser Seite hin sind schon nicht mehr seeähnlich, sie sehen sich zur Ebbezeit an, wie überschwemmte Wiesen, von denen überall Erdstreifen hervorragen. Die Alpenflüsse thun ihr möglichstes, um diese Sümpfe mit Bergsand auszufüllen und also Venedig allmählich mit dem Festland zu verbinden. Nach Osten und Süden fliegt unser Blick über die Lagunen und die Vororte hinaus aufs offene Meer. Im Südwesten ragen über Stadt und Wasser in der Ferne ein paar blaue Berge als Vorposten der Apenninen. Um das von Licht überlastete Auge ein wenig ausruhen zu lassen, kehrte ich dann in das heilige Dunkel der Markuskirche ein. In dem märchenhaft von Goldglanz durchzogenen Raum dieses alten Tempels ließ ich mich ein wenig von den Seelen vergangener Jahrhunderte umfächeln. bis eine des gegenwärtigen kam und mich hinauswies. Diese hinausweisende Seele gehörte einem Kirchendiener an. Es beginne der Gottesdienst. sagte er. Da müßten die Fremden hinaus, die alten Frauen kamen herein, die Markuskirche gehörte nun wohl nicht mehr der Welt, sondern der frommen Gemeinde Dann ein Spaziergang durch die dunklen Gassen der Stadt, die so eng sind, daß zwei Paar sich begegnende Hochzeitsreisende einander nicht auszuweichen vermögen, ohne daß von dem einen eins wesentlich nachgiebt, was um diese Zeit immer bedenklich ist. Um meine Stunde war das überhaupt kein Gehen in solchen Engpässen, vielmehr ein Geschobenwerden in dem Fremdenstrom, der auf allen Plätzen und in allen Gassen surrte. Ein so seltsames, gleichmäßig surrendes Geräusch hat keine Stadt, als dieses Venedig; kein Wagengerassel, kein Fabriksgepolter, nur das ewige Getrappel der Fußgänger auf dem glatten Pflaster, das Rufen der Krämer und der Gondelführer. Alle Gassengeschäfte haben die Thüren weit offen, und in ihrem reizenden Dunkel rühren sich malerische Gestalten. Gucke nicht zu lang und nicht zu tief, sonst wird das Reizende zum Elend und das Malerische zum Schmutz.

Gleite rasch auf der Oberfläche dahin, besonders in Italien.

Bis zum Ponte Rialto drang ich durch, dort sprang ich in eine Gondel, um mich zwischen den Palästen des Kanal Grande hindurch zu meinem Dampfer rudern zu lassen. so unpraktisch wird man in dieser wunderbaren Stadt, daß ich vergaß, mit dem Gondelführer den Fahrpreis auszumachen.

Für die Fahrt von einer Viertelstunde verlangte er dann drei Lire. Ich bot ihm fünfzig Centesimi, und wenn es ihm nicht recht sei, so möge er mich bloß wieder zurückbringen nach dem Ponte Rialto, dort herum würden wir ein Schiedsgericht finden. Er begnügte sich mit den fünfzig Centesimi und bedankte sich obendrein mit einem höflichen Spruch: die Madonna möge mich beschützen! – Denn ich hatte ihm um die Hälfte zu viel bezahlt.

Nun war ich wieder auf österreichischem Boden, sozusagen in der Provinz „Wurmbrand“. Es war Abfahrtszeit, aber das Schiff wartete noch auf Passagiere. Ich saß auf dem Oberdeck und schaute hin auf die Paläste, die in der Abenddämmerung noch wunderbarer wurden. Ueber der weiten Stadt tönten weich die Abendglocken. Dann kam die Gondel mit einer Volkssängergesellschaft und sang aus echt italienischen Metallkehlen vor dem „Wurmbrand“: „Margheritta! Einsame Königin, Liebling der seligen Mutter des Volkes!“ Und sie sangen den Abschied von Venedig: „Venezia, du greise Königin der Städte! Dein Begleiter sei Sankt Marko in allen Tagen! Adio!“

Meine Stimmung war so geworden, daß sie mit allem Gewöhnlichen nichts mehr gemein hatte. Das Volk spricht von einem siebenten Himmel. Der war es ungefähr. In früheren Jahren bin ich mehrmals in Venedig gewesen und stets auf mehrere Tage. Ich hatte Stadt und Bewohner mir genauer besehen, hatte die Kirchen, Glaswerkstätten, Gemäldegalerien und andere Sammlungen besucht, hatte sogar einmal eine der berühmten Vollmondnächte auf der Piazetta durchschwärmt – aber so innig tief ist Venedig mir nie gegangen als bei diesem dreistündigen Aufenthalt. O ja, auch die Oberflächlichkeit hat ihre Tiefe. Wenn alles vergessen wird, was ich auf Reisen je erlebt, gefühlt – diese drei Stunden werde ich kaum vergessen. Sonnenhell und dämmervoll zugleich wie ein Märchen – so steht das Bild in mir, ich will es bekränzen und verehren, aber beschreiben kann ich es nicht . – Endlich begannen die dunklen Häusermassen, ihre Türme und ihre Lichter sich zu bewegen und zurückzugleiten. Venezia, du greise Märchenkönigin, lebe wohl!

Auf der Rückfahrt waren lauter Deutsche an Bord. Jeden hätte ich umarmen und ihm mein Herz ausschütten mögen, aber ich stand abseits auf dem Deck und schaute in die dunkle Nacht hinaus.

Drei Stunden lang rollte der Dampfer über die See durch Nacht, Himmel und Meer – eine einzige Finsternis. In der Richtung, der unser Schiff zusteuerte, lag ein matter roter Schimmer, wie ein Nordlicht. Der Lichtschein von Triest. Wo war ich gewesen in dieser kurzen Zeit, was habe ich gesehen? Gleichsam im Taubenflug über Alpen und Meer hatte ich mich einen Augenblick niedergelassen auf dem Platz des heiligen Markus. Flüchtig – vergessend der Härte aller Körper – wonnevoll schauend im Licht. In der Tiefe zwar liegt die Wahrheit, aber auf der Oberfläche die Schönheit.

Dieser Artikel erschien zuerst am 26.07.1902 in Die Woche.

Der Einsturz des Glockenturms von San Marco in Venedig

Der Einsturz des Glockenturms von San Marco in Venedig beschäftigt die Italiener zur Zeit mehr, als die wichtigsten politischen Fragen. Der Untergang des mehr als ein Jahrtausend alten Bauwerks, das als Wahrzeichen der Lagunenstadt allenthalben gekannt war, wird beinah wie ein nationales Unglück empfunden. Für die Mehrzahl des Volkes ist es eine ausgemachte Sache, daß der Campanile wieder aufgebaut wird, und emsig wird in dem großen Schutthaufen, der von dem Turm und der Loagietta des Sansovino übriggeblieben ist, nach Bestandteilen gesucht, die bei der Erneuerung wieder verwandt werden können. Natürlich wird viel raisonniert, und während man früher warnende Stimmen mißachtete, macht man jetzt die Aufsichtsbeamten verantwortlich, daß sie das Unausbleibliche nicht verhütet haben. Allein man begnügt sich nicht mit bloßen Klagen, sondern es regt sich auf der andern Seite in bewundernswerter Weise die Opferwilligkeit, um den Schaden wieder gut zu machen. Am Tage nach dem Einsturz des Campanile waren schon beinah eine Million Lire für den Wiederaufbau gezeichnet, und aus allen Kulturzentren der ganzen Welt gehen Beiträge zum Baufonds ein.

Dieser Artikel erschien zuerst am 26.07.1902 in Die Woche.

Unsere Bilder

Unglücksfälle. In der ganzen Welt hat die Nachricht lebhaftes Bedauern hervorgerufen, daß der Glockenturm der Marcuskirche in Venedig (Vergl. nebenstehende Abbildungen) eingestürzt ist. Ueber die Grenzen Italiens hinaus findet der Gedanke Anklang, das herrliche Bauwerk neu erstehen zu lassen.

Diese Kurzmeldung erschien zuerst am 19.07.1902 in Die Woche.