In dem Aufsatze in No. 31 des XXVI. Jahranges dieser Zeitschrift (16. April 1892, S. 181-183 und S. 185) über die beiden Kirchenbauten in Schopfheim und Badenweiler wurde unter Beigabe des Grundrisses und des Querschnittes der Kirchen gesagt, dass im April des genannten Jahres mit den Maurerarbeiten bei letzterer begonnen werden würde und dass voraussichtlich bei der Gründung Schwierigkeiten entstehen würden, weil auf dem Bauplatze, den man einmal nicht verlassen wollte, bis zu einer Tiefe von 5 m noch römische Mauerzüge zu erkennen seien. – Beides traf zu – der Beginn der Bauarbeiten und mit diesem eine ungewöhnliche Schwierigkeit der Gründung.

Die alte protestantische Ortskirche stellt sich uns im Merian’schen Stiche noch als ein Bau mit hohem gothischem Chor und einem etwas niedrigen Langhaus mit viereckigem Thurme auf der Schmalseite dar. Sie wurde wohl gleichzeitig mit der Burg zerstört und im vorigen Jahrhundert dürftig wieder aufgebaut. Die Fundamente beider Kirchen waren mit den römischen denen des Neubaues im Wege.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Die römischen Fundamente bestanden aus Kalkbruchsteinbrocken mit guter Mörtelmischung, die zumtheil einhäuptig, zumtheil zweihäuptig mit kleinen sauber gerichteten Kalkstein-Quaderchen verkleidet waren, wie sie auch sonst in Badenweiler gefunden und wie sie auch bei den Römerwerken bei Mainz Trier und Metz angetroffen werden.

Diese Bruchsteinmauern waren stellenweise von mächtigen Quaderschichtungen durchsetzt, die durch Eisenklammern mit einander verbunden waren – Anordnungen, die auch an Mauern in Pompeji in verwandter Weise gefunden worden sind.

Die Quadern maassen durchschnittlich 50 cm in der Höhe und waren 1-1,30 m lang, die Blendsteine dagegen 15-17 cm lang, 8-9 cm hoch und banden 12 bis 21 cm in die Mauer ein. Die Eisenklammern waren 40 cm lang, der Mörtel war zumtheil mit kleinen Ziegelsteinbrocken, zumtheil mit kleinen schwärzlichen Gesteinsresten nach bekannter römischer Art gemischt.

Das Gemäuer hatte noch eine Höhe von 3,80- 4 m und war oberhalb mit ungefähr 25 cm dicken Sandsteinplatten abgeglichen.

Die mittelalterlichen (ein aufgefundenes Werkstück trug die Jahreszahl 1445) und die späteren Fundamente bestanden aus einigen geraden Bruchsteinmauerzügen, aus einer halbkreisförmigen Apsidenmauer aus der romanischen Bauperiode und einem Stück im Polygon geführter Mauer mit Strebepfeilern aus der gothischen. Zwischen dieses Labyrinth von Mauern aus allen Zeiten mussten die Fundamente des neuen Baues, allerdings unter theilweiser Beseitigung der älteren, eingefügt werden.

Das ganze Ortsgebiet von Badenweiler, die flache Mulde zwischen dem Burgberg und dem zum Blauen ansteigenden Bergabhang, das Gelände, auf welchem der mittlere, grösste Theil des Ortes liegt, gehört der Keuperformation an, welche hier nur durch steil aufgerichtete Schichten von Mergeln und Thonen ohne zusammenhängende mächtigere Gesteinsbänke vertreten ist. Braune und blaugrüne, unregelmässig zerrissene Mergel und Letten mit eingeschlossenen kleinen und grösseren Gesteinsbrocken, von Wasser führenden Adern durchzogen, bilden den Baugrund, welcher die römischen Baumeister zur Ausführung von Pfahlrosten für ihre Hochbauten zwang; denn unter den tiefliegenden Schichten der mächtigen Römermauern zeigten sich als weitere tröstliche Beigabe eingerammte Pfähle aus Eichenholz, die in den obersten Theilen etwas zerschlissen waren, dann aber die feste Struktur des Eichenholzes zeigten bei einem Durchmesser der Pfähle von 10-20 cm und einer durchschnittlichen Länge von 1,6 m. Sie waren nicht alle von der gleichen Form, viele wie Spaltholz zugerichtet und unregelmässig und enge geschlagen und hatten wohl den Zweck, eine künstliche Dichtung des Baugrundes herbeizuführen, d.h. an dieser Stelle ihn, der nur leichtere Gebäude ohne Schaden für diese aufnehmen konnte, tragfähiger zu machen.

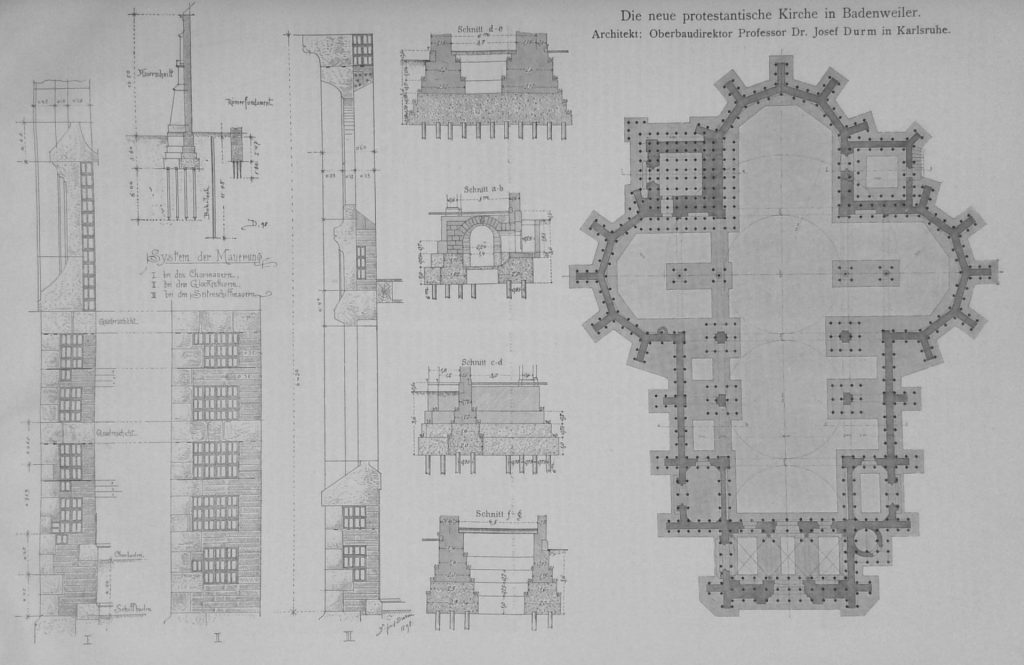

Soweit als die Spitzen dieser Pfähle der Römerbauten reichten, also bis zu einer Tiefe von 4,07 m unter die Bodenfläche musste herabgegangen werden, um jungfräulichen Boden zu finden, der sich aber von der gleichen Beschaffenheit erwies, wie der durchwühlte, mit Mauerwerk ausgefüllte, höher gelegene. Ein Bohrversuch ergab in einer Tiefe von 11,45 m die gleichen Bestandtheile wie beim Eintritt des Bohrers in den Boden. Ein fester Grund war in absehbarer Tiefe nicht zu finden und so entschloss man sich, dem Vorgange der römischen Techniker zu folgen und griff zur Gründung auf Pfahlrost, aber mit der modernen Zugabe einer Betondecke, unter Aufgabe der Holme, gleichwie bei der Gründung des Reichstags-Gebäudes (vergl. Centralblatt der Bauverwaltung, Berlin 1885, S. 25 u. 26). Durch die Anlage eines Sickerdohlens längs der Bergwand konnte die Lage des Rostes unter Wasser für immer gesichert werden. Der Grundriss-Plan zeigt die Anordnung der Pfähle und die grösste Ausdehnung der Betonsohle.

Die Rammpfähle, deren Köpfe noch 75 cm unter dem niedersten, zurzeit bekannten Horizontalwasserstande stehen, sind aus forlenem Rundholz von 25 cm Durchmesser bei 6 m Länge hergestellt und mussten, weil die Lettschicht mit Steinen durchsetzt war, mit Eisenschuhen versehen werden. In die Betondecke greifen sie 15 cm ein. Da ein Pfahl von 25 cm Durchm. und 5 m Länge auf die Dauer 20 t tragen kann und bei kurzen Pfählen und weniger lockerem Boden eine Belastung von 40 kg auf 1 qcm der Pfahlköpfe zulässig ist, und da ein Pfahl auch dauernd etwa 26 t tragen kann, wenn er bei der Anwendung einer Kunstramme und eines 400 kg schweren Rammbären bei 2-3 aufeinander folgenden Hitzen nicht mehr als 5-8 m eindringt und da weiter die zulässige Belastung für 1 qm Bodenfläche bei einem festen, durch Pfähle gedichteten Lehmboden zu 70 000 kg angenommen werden darf, so glaubten wir im vorliegenden Falle den wünschenswerthen Grad von Sicherheit bei einem Pfahl-Betonroste zu haben, wenn wir angeben, dass die Bodenfläche bei unserem Baue nur mit 20 800 – 26 700 kg belastet ist, dass Pfähle nach 647 Schlägen bei den letzten 5 Schlägen nur noch 1,5 cm eindrangen und andere bei dem Thurmfundamente bei den letzten 10 Schlägen noch 3-4 cm unter Anwendung eines Rammbären von 900 kg Gewicht, bei einer Fallhöhe von 1,3 m. Bei der Pfählung des Langhauses, des Transeptes und des Chores war ein Rammbär von 800 kg bei 1 m Fallhöhe im Gebrauch.

Mit der Rammarbeit wurde am 27. September 1892 begonnen und am 15. Januar 1893 waren alle 616 Pfähle ohne Unfall eingetrieben. Sie sind in Reihen geschlagen und stehen, je nach dem Gewichte, das sie aufzunehmen haben, 08 – 1,1 m von Mitte zu Mitte auseinander. Um der nun folgenden Betondecke beim Aufbringen ein gutes Auflager zu sichern, wurde ein Gestück aus Steinbrocken mit Erdreich zwischen den Pfahlköpfen hergestellt. Die Betondecke war ursprünglich in einer Stärke von 0,9 m geplant, natürliche Vorgänge nöthigten aber zu einer Erhöhung derselben auf 1,75 m. Durch länger anhaltende heftige Regengüsse kamen die von Druckwässern gesättigten Lehmwände, die nach der Bergseite viele Meter tief senkrecht abgestochen waren, ins Weichen und bedrohten die Absteifungen und das Arbeiten an dieser Stelle. Da ein sorgfältiges Aufmauern mit Bruchsteinen hier zuviel Zeit erfordert hätte und eine Katastrophe bei längerem Aufenthalte zu befürchten war, so wurde die Höherführung der Fundamente durch Beton dem Mauern vorgezogen, um auf diese Weise schneller aus dem Boden zu kommen. Der Beton besteht aus einer Mischung im Verhältnisse 1:7, d. i. aus 1 Theil bestem Portlandzement, 2 Theilen Sand, 2 Theilen Kalksteinschotter und 3 Theilen Flusskies (Rheinkies von 5 bis 25 mm Korngrösse) und wurde in 3 Absätzen von 0,58 + 0,58 + 0,59 m Höhe aufgetragen, mit Breiten der Abtreppungen von 0,20 -0,26 m. Das Betonfundament wurde noch durch Band- oder Reifeiseneinlagen verstärkt, ein Verfahren, das ich seit 30 Jahren auch bei Bauten auf gutem Baugrunde nicht ausser Acht lasse und nicht allein bei den Fundamenten, sondern auch bei Stockmauern in Lagen, wo die Eisen ohne Unterbrechung gelegt werden können, anwende.

Bei den Polygonmauern mit Strebepfeilern ist nach der Skizze I mit der Reifeiseneinlage verfahren worden. In der ersten Schicht wurden an die Polygonseitenmauern vier Reifeisen eingelegt bis beinahe zur Mitte des Strebepfeilers reichend, während in der darauf folgenden vier kurze Bandeisen nach der Richtung des Strebepfeilers gelegt sind und an diese anstossend je drei Reihen in die Seitenmauern. Bei den gerade fortlaufenden Mauern kamen in jeder Schicht vier Reifeisenstreifen zur Anwendung. Belastet ist die Betonsohle beim Thurme und der Giebelwand mit 2,45 – 2,78 kg für 1 qcm, bei den übrigen Theilen des Baues nur mit 1,3 – 1,5 und 1,9 kg.

Am 1. März 1893 waren die Betonarbeiten vollendet, auf welche dann das Bruchstein-Mauerwerk der Fundamente gesetzt wurde, dessen Mörtel einen Zementzuschlag erhielt. Das Fundament-Gemäuer wurde noch mit einer 2,5 cm dicken Zementschicht abgeglichen und auf dieser die ersten Werksteine des Stockgemäuers versetzt.

Bei der zweifelhaften Güte des Baugrundes empfahl es sich weiter, zu überlegen, in welcher Weise das Gewicht des aufsteigenden Mauerwerkes verringert werden könnte, ohne dass seine Festigkeit darunter nothleide. Und auch hier wurde die antike Praxis und die auf ihr fussende der italienischen Renaissance zu Rathe gezogen und befolgt.

Festgehalten wurde daran, dass der Bau in seinem Aeusseren und wo angängig auch im Inneren den Werkstein – den rothen Sandstein aus dem Mainthal zeigen sollte. Die Mauerflächen, Strebepfeiler, Sockel, Gurten, Gesimse, Fenster, Portale, kurz alle Bautheile des Aeusseren sind aus jenem und im Inneren die Pfeiler, Säulen, Gewölberippen, Gurtgesimse usw. ausgeführt worden. Eine Hintermauerung der Werksteine mit Bruchsteinen – von einer Durchschichtung mit Quadern musste schon der Kosten wegen Umgang genommen werden – erschien, wenn man die Mauern so schwach als möglich machen wollte, nicht angezeigt. Eine solche mit Normalbacksteigen (durchweg Vollsteinen) gleichfalls nicht, weil die Hintermauerung Ungleich viel mehr Mörtelbänder erhalten hätte, was ein ungleichartiges Setzen der Sandsteinblendung und der Hintermauerung zurfolge gehabt haben würde (vergl. z. B. die nachtheiligen Folgen solcher Konstruktionsweisen an den Khalifen- und Mameluckengräbern bei Kairo u. a. O.). Eine Spaltung der Mauer wäre das Ende gewesen.

Eine Art Zellengemäuer, wie es die alten Römerwerke zeigen, bei dem Gussgemäuer mit Backsteinblendung und in bestimmten Höhenabständen durchschossene Ziegellagen (vergl. Handbuch der Architektur, Baukunst der Römer S. 138 – 140, Darmstadt, J. Ch. Diehl’s Verlag) zur Verwendung kamen, sollte auch hier zum Ziele führen, wobei darauf Bedacht genommen werden musste, dass das Füllmauerwerk aus einem Stoffe bestand, der ein möglichst geringes Gewicht hatte. Hohlbacksteine von bestimmter Form und Grösse erschienen hier als das geeignetste, sie boten die Möglichkeit eines guten Verbandes mit den Werksteinen bei geringerer Belastung des Untergrundes.

Die Dampfziegelei Kandern fertigte dafür Hohlsteine von Abmessungen zu 25 x 12 x 12 cm bei Wandstärken von 14 mm und 16,5 mm mit einem Steg von 12 mm Dicke, wobei zwei Hohlräume von 3,7 x 9,2 cm bleiben (vgl. Abbildg.). Das spezifische Gewicht dieser Steine ist durchschnittlich 1,78 und die Druckproben, durch die Versuchsanstalt in Karlsruhe von Professor Richard ausgeführt, ergaben eine Bruchfestigkeit für 1 qcm im Mittel von 93 kg, die dunkelgebrannten sogar eine solche von 101 kg für 1 qcm, Wir hatten also durchschnittlich vierzehnfache Sicherheit gegen Zerdrücken bei der Verwendung dieses Materiales, wenn wir an der amtlichen Bestimmung festhalten, dass gewöhnliches Backsteinmauerwerk mit 7 kg für 1 qcm belastet werden darf. Bei unserem Baue sind aber die untersten Lagen der Steine nur 6 kg für 1 qcm und im Transepte sogar nur mit 2 kg für 1 qcm belastet!

Neben diesen Hohlsteinen wurden aber auch noch hartgebrannte Lochsteine an den Aussenflächen und in bestimmten Höhenabständen durch die ganze Mauerstärke bindende Sandsteinschichten in der Stärke der Schichtsteine, die in Höhen von 18 cm, die meisten aber von 20 – 25 cm hergerichtet sind, verwendet. Ausserdem wurden noch Reifeisenstäbe parallel und senkrecht zum Mauerzug eingelegt, wie die Abbildungen es veranschaulichen.

Die Art der Ausführung bedingte ein langsames Bauen, das auch sonst der Bodenverhältnisse wegen rathsam erschien, unter Beobachtung einer stets gleichmässigen Hochführung aller Bautheile. Eine energischere Ausladung der Strebepfeiler, als statisch erforderlich war, sollte zur Vermehrung der Standfähigkeit des ganzen Baues beitragen.

Das Giebelmauerwerk wurde von der Empore aufwärts ganz aus Hohlsteinen, ohne gelochte Vollsteine ausgeführt, zu den Gewölben wurden 10 cm dicke Hohlsteine, die mit Spreu und Lohe gebrannt wurden, verwendet, also die gleichen Steine wie bei der Kirche in Schopfheim. (Bei der katholischen Kirche in der Wiehre in Freiburg i. Br. lasse ich zurzeit Hohlsteine aus Cremona zum Wölben verwenden, die 25 x 12 x 10 cm gross sind, Wandstärken von nur 8 mm haben und durch 2 Stege in 3 Zellen getheilt sind und von denen das Stück nur 1625 gr wiegt; eine ausserordentlich leichte und doch feste, schön und gleichmässig gebrannte Waare mit gereifelten Oberflächen.)

Und nun noch wenige Worte über die innere Ausstattung der Kirche:

Das rothe, leuchtende Sandsteinmaterial des Mainthales wurde sichtbar gelassen, aber weiss verfugt, die Wandflächen und Gewölbefelder abgeputzt und nur weiss gestrichen mit Ausnahme der Wandflächen unter den Emporen und des unteren Theiles der Chorwände, welche quadrirt und mit einem Teppichmuster bemalt sind. Die Gewölbefelder erhielten glatte, bunte Bandfriese und Blätterornamente bei den Schlussteinen.

Die 4 Chorfenster und die grosse Rose der Giebelfassade wurden mit Glasmalereien geschmückt, alle übrigen Fenster mit Kathedralglas in Rautenform und bunten Friesen oder Butzenfriesen verglast. Die Emporen erhielten bunt bemalte, geschnitzte Holzbrüstungen, die unteren er wurden mit Holzgetäfel versehen, das Schnitzwerk und Bemalung trägt. Ein reicheres, aus Eichenholz geschnitztes und bemaltes Gehäuse erhielt auch die Orgel, eine reichere Fassung Altar, Taufstein und Kanzel. Der erstere ist aus Holz geschnitzt, bei der letzteren besteht der Fuss aus Stein, der Sarg und der Schalldeckel dagegen ist wie die Treppe aus Holz geschnitten und bemalt. Ihr Boden liegt 2,60 m über dem Schiffboden, sie lehnt sich an den Chorpfeiler an und ist nach rückwärts mit einer Springthüre und dichtem Wollstoff abgeschlossen, um jeden Nachhall von dem weiten Chor aus zu verhüten. Das Gestühl ist aus Eichen- und Tannenholz geschnitzt mit reicheren Seitentheilen.

Der Bodenbelag besteht aus einfachen schwarz-gelben Mettlacher Fliesen.

Eine Niederdruck-Dampfheizung war für die Kirche vorgesehen und es sind auch alle baulichen Vorrichtungen dafür getroffen worden. Die Ausführung scheiterte aber an dem Widerstand der verschiedenen, in Badenweiler eingepfarrten ländlichen Gemeinden – besonders der Kosten wegen! Der erste Spatenstich wurde am 1. Mai 1892 gemacht und im Monat Juni 1898, also nach 6jähriger Bauzeit, wurde die Kirche feierlich eingeweiht und dem Gebrauche übergeben.

Die Bauarbeiten wurden von der Bezirks-Bauinspektion Lörrach geleitet, deren Vorstand von Beginn derselben bis Oktober 1893 Bauinsp. Schopfer war und von diesem Zeitpunkt ab bis zur Vollendung des Baues Bauinspektor Forschner, die beide mit Umsicht und Sorgfalt ihres Amtes walteten. Ein besonderer Platzbauführer war bis Dezember 1895 in der Person des Architekten Gambs angestellt, den der ständige Gehilfe der Inspektion, Assistent Eichin ablöste. Die Pläne u. Detailzeichnungen wurden von Prof. Dr. Durm, z.Z. Oberbaudirektor in Karlsruhe, gefertigt.

In dem Voranschlag vom 10. Oktober

| 1889 waren imganzen vorgesehen | 346 000 M. |

| Dazu kamen von 1892, dem Beginne der Arbeiten ab, Anforderungen für die künstliche Dichtung des Baugrundes durch Beton-Pfahlrost im Betrage von | 18 200 M. |

| Ferner Mehrforderungen bei der Maurer- und Schreiner-Arbeit, für Eisenlieferungen und Bauaufsicht mit | 15 200 M. |

| und verschiedene Nachforderungen im Gesammtbetrage lt. Budget 1896/97 in der Höhe von | 7 295 M. |

| was imganzen macht | 386 695 M. |

Dieser Summe gegenüber steht die Abrechnungs-Summe mit rd. 385 000 M.

Das Architekten-Honorar beträgt bei grösseren Staatsgebäuden im Grossherzogthum Baden für die Beamten des Hochbauwesens nach den gesetzlichen Bestimmungen 0,32 bis 0,5 % der Bausumme.

Die Kirche wurde auf Kosten des Aerars, das mit Ausnahme der Hand- und Spanndienste und einiger inneren Einrichtungs-Gegenstände, sowie der Platzherrichtung, u. dgl. baupflichtig war, ausgeführt. Bauherr war die grossh. Domänendirektion.

Karlsruhe, Nov. 1898. Dr. Josef Durm, Architekt.

Dieser Artikel erschien zuerst am 18.03.1899 in der Deutsche Bauzeitung.