Ehe wir uns der Frage über die Dachform des Otto Heinrichs-Baues selbst zuwenden, wollen wir einige Bemerkungen allgemeiner Art vorausschicken. Es ist dies um so nöthiger, als schon vor Veröffentlichung des sachlichen Materials sich in Tagesblättern ein unerquicklicher Streit für und gegen die Wiederherstellung des Otto Heinrichs-Baues entwickelt hat, der geeignet ist, den eigentlichen Kern der Sache zu verdecken.

Man muss hier daran erinnern, dass schon seit mehr als 30 Jahren immer und immer wieder, von Berufenen und Unberufenen, daraufhingewiesen wurde, dass die Schlossbauten allmählich zugrundegehen, und dass etwas geschehen müsse, wenn man insbesondere die künstlerisch werthvollen Theile erhalten wolle Niemand hätte daran gedacht, in den Bestand der Ruinen einzugreifen, wenn es nicht nöthig gewesen wäre. Beidem badischen Finanz-Minister ist es sicher nicht die Freude am Bauen, die Freude an der Wiederherstellung an sich, die ihn zum Oeffnen des Geldbeutels veranlasst hat, und man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, dass er gern sein Geld zu anderen Staatszwecken verwendet, wenn ihm nachgewiesen wird, dass seine Sorge um das Schloss unbegründet gewesen ist; diesen Nachweis können die Gegner des Aufbaues aber nicht bringen. Die Freunde der Wiederherstellung und insbesondere die Vorstände des früheren Schloss-Baubüreaus, die, wie hier ausdrücklich hervorgehoben werden soll, persönlich gar nichts mit den Wiederherstellungs-Arbeiten zu thun haben, nehmen für sich in Anspruch, dass sie für die Reize, welche das Alter und das Ueberlassen an die Natur auf die Bauwerke hervorbringt, durchaus empfänglich sind.

Ganz gern unterschreibt der Verfasser den Satz Dehio’s: „Dass Alter auch alt erscheinen soll, mit allen Spuren des Erlebten und wären es Runzeln und Wunden, ist psychologisch tief begründetes Verlangen“; nur muss man alsdann auch gar nichts thun, um mit künstlichen Mitteln das fortschreitende Altern und den unvermeidlichen Tod zu verhindern; man muss sich zu dem zwar harten, aber klaren Ausspruch Thode’s: „lieber auf kurze Zeit unberührt, als auf längere Zeit verändert“, aufschwingen.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Noch vor 30 Jahren hatte das Schloss ein völlig anderes Aussehen als heute. Damals war die ganze Gebäudegruppe in eine überall wuchernde Vegetation eingebettet. Im Inneren der dachlosen Gebäude wuchs hohes Strauchwerk im Schlosshofe war der Friedrichsbau durch einen mächtigen Lindenbaum halb verdeckt; die Pflasterung aus grossen unregelmässigen Steinen mit Graswuchs in den Fugen gab einen malerischen Vordergrund.

Die Wandflächen des Otto Heinrichs-Baues waren mit Epheu übersponnen, aus dem die Nischenfiguren wie neugierige Zuschauer hervorlugten, und auf den Gurten und Vorsprüngen blühte wilder Goldlack wie auf der Burg zu Bracciano. Aus den Wasserspeiern am Friedrichsbau und an den Thürmen schossen bei Regenwetter mächtige Wasserstrahlen in die Tiefe. Heute ist das Bild ganz verändert.

Keine Spur von Grün wächst heute mehr in den Wohngebäuden, schwarzer Asphaltboden bedeckt alle horizontalen Flächen, Einfallschächte und Schlammsammler mit gusseisernen Deckeln unterbrechen seine nützliche Scheusslichkeit. Verschwunden sind die herrlichen Durchsichten im Erdgeschoss des Otto Heinrichs-Baues; die halbverwitterten Thürgestelle sind geblieben und sind bedeckt mit einem nur die Zweckmässigkeit betonenden Zinkdach.

Schwarze Abfallrohre theilen die Wände, die Fugen sind auszementirt, die Mauerkronen abgedeckt; der Schlosshof ist schön gepflastert und die wenigen noch vorhandenen Sträucher und Bäume werden ängstlich unter der Scheere gehalten, damit sie den Ruinen nicht zu Leibe kommen. Alles das war nothwendig, aber von malerischen Ansichten im Sinne der Einheit von Natur und Bauwerk ist keine Spur mehr vorhanden, Wenn Dehio weiter schreibt „der ästhetische Werth des Schlosses liegt nicht in erster Linie in dieser oder jener Einzelheit, er liegt in dem unvergleichlichen, über Alles, was man blos mit architektonischen Mitteln erreichen konnte, weit hinausgehenden Stimmungsakkord des Ganzen“, so muss man doch sagen, der künstlerische Stimmungsakkord ist längst vorüber.

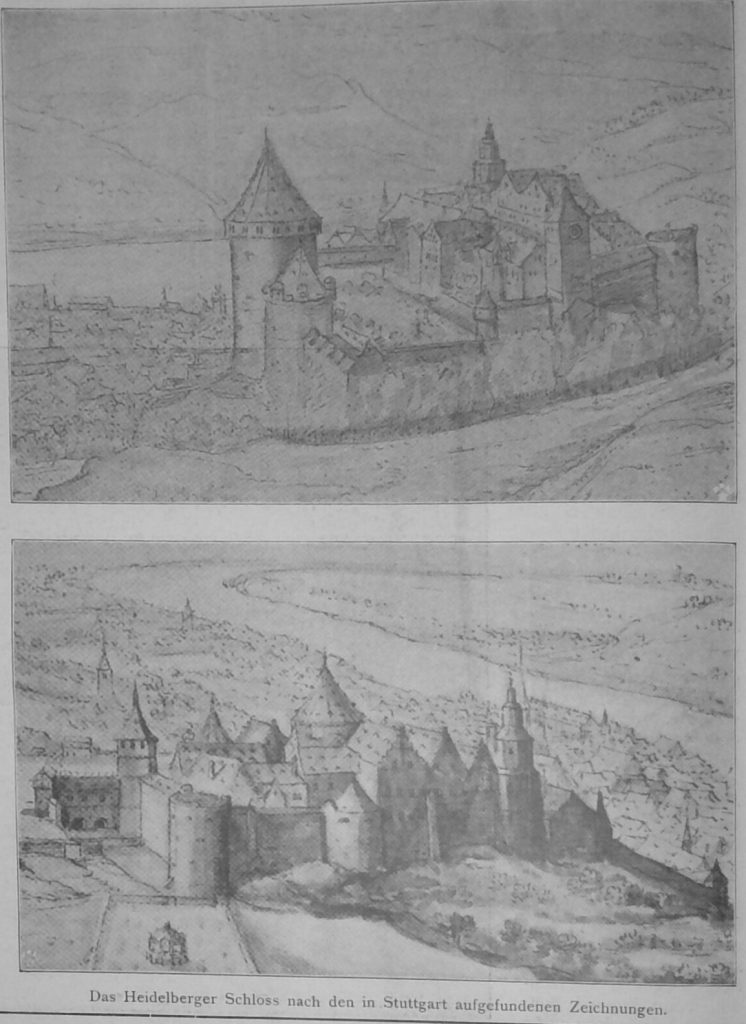

Das „altersgraue und doch so lebendige“ der Ruine ist künstliches Alter und künstliches Leben, dem man alsbald unter die Schminke sieht, und was dem Schlosshof heute noch seinen Zauber verleiht, ist nur die unverwüstliche Schönheit der Architektur, die zu erhalten das Ziel der Freunde des Wiederaufbaues ist. Dagegen gesteht der Verfasser gerne zu, dass er gewissen Empfindungen, die mancher aus geschichtlichen Erinnerungen schöpft, keine tiefere Theilnahme entgegenbringen kann. Gurlitt z. B. fühlt in seinem ersten Artikel gegen die Wiederherstellung in schön vorgetragener patriotischer Rede, dass uns die Ruine als Mahnung wirken soll, „als gellender Aufruf zur Einigkeit“. Der Verfasser ist in der üblen Lage, hinter die Kulissen gesehen zu haben, oder vielmehr in Bauakten und sonstige Schriftstücke, die sich in pfälzischer Zeit mit dem Schloss und seinem Schicksal beschäftigen. Dort hat er gefunden, dass im 30jährigen Kriege das Schloss Noth gelitten hat, dass die Franzosen die Festungswerke gesprengt und die übrigen Bauten schwer beschädigt haben; aber auch, dass nur materielles Elend der Regierung und der Bürger die Wiederherstellung in ursprünglichem Glanze verhinderte, dass allmählich das Interesse der Pfalzgrafen an ihrem Stammschloss erlosch, und dass endlich leider die Deutschen selbst, und darunter die Heidelberger Studenten, „welche in der Kreuzwoche in Prozession aufs Schloss zogen“, demolirten was sie konnten, und zwar am Otto Heinrichs-Bau, nicht an den Festungswerken. Der Verfasser braucht kein Reizmittel für sein deutsches Einigkeitsgefühl, aber er hätte seine grösste Freude daran, wenn er vor dem wiedererstandenen Schloss sagen könnte: „Dank unserer durch Einigkeit gefundenen Kraft und unserem Wohlstand, dank der Theilnahme unseres Grossherzogs und seiner Regierung, konnten wir die Spuren deutscher Zerrissenheit, fremder Bedrückung und Zerstörungswuth beseitigen“. Wenn man zu der Ansicht gekommen ist, der Otto Heinrichs-Bau müsse wieder ein Dach erhalten, so hat man für dessen allgemeine Gestaltung zwei verschiedene, durch Zeichnungen aus früherer Zeit beglaubigte Formen zu beachten. Die eine, aus der Zeit vor dem 30-jährigen Krieg, zeigt einen Doppelgiebel; nach dem Krieg, wann, ist nicht mehr genau festzustellen – es scheint als ob die Notiz in den Bauakten, die von der Renovirung des „gegen den (Hof) zu eingefallenen halben Giebels“ spricht, sich noch auf die alte Form bezöge -, liess Karl Ludwig zwei getrennte Zwerghäuser, ähnlich wie die am Friedrichs-Bau, errichten, und man wird nicht fehl gehen, wenn man annimmt, dass die Geldnoth zu dieser zweiten schwächlichen Bildung führte.

Der Verfasser hat zum ersten Mal (Deutsche Bauzeitung 1882) auf die Merkwürdigkeit des Doppelgiebels in der Merian’schen Zeichnung aufmerksam gemacht (vergl. Mitth. des Schlossvereins Bd. I, Heft 2-4). An sich misstrauisch gegen solche Abbildungen, hätte er der Sache weiter kein Gewicht beigelegt, wenn nicht durch Zangemeister eine Anzahl älterer Zeichnungen gefunden und veröffentlicht worden wären (Mitth. des Schlossvereins Bd. I), die jeden Zweifel an der ursprünglichen Dachform beseitigt haben (siehe die Abbildungen S. 18), Die Thatsache, dass über der Fassade sich ein grosser Doppelgiebel erhob, der sich nach der Ostseite in zwei neben einander stehende Giebel theilte, konnte nicht mehr übersehen werden.

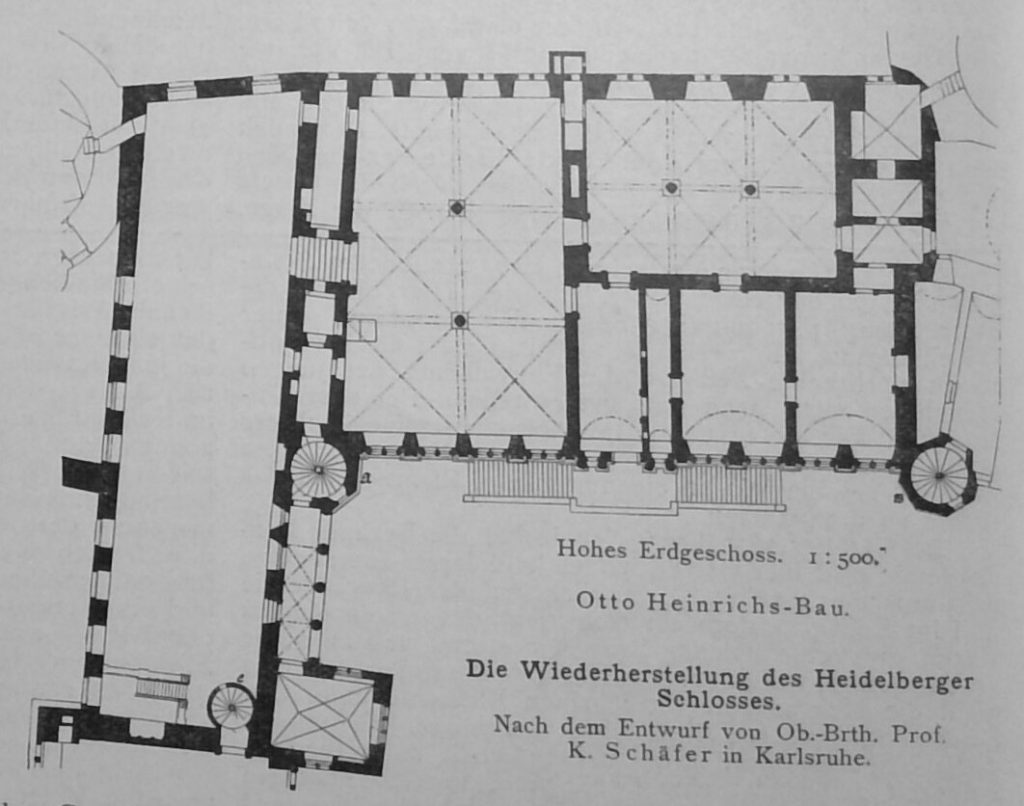

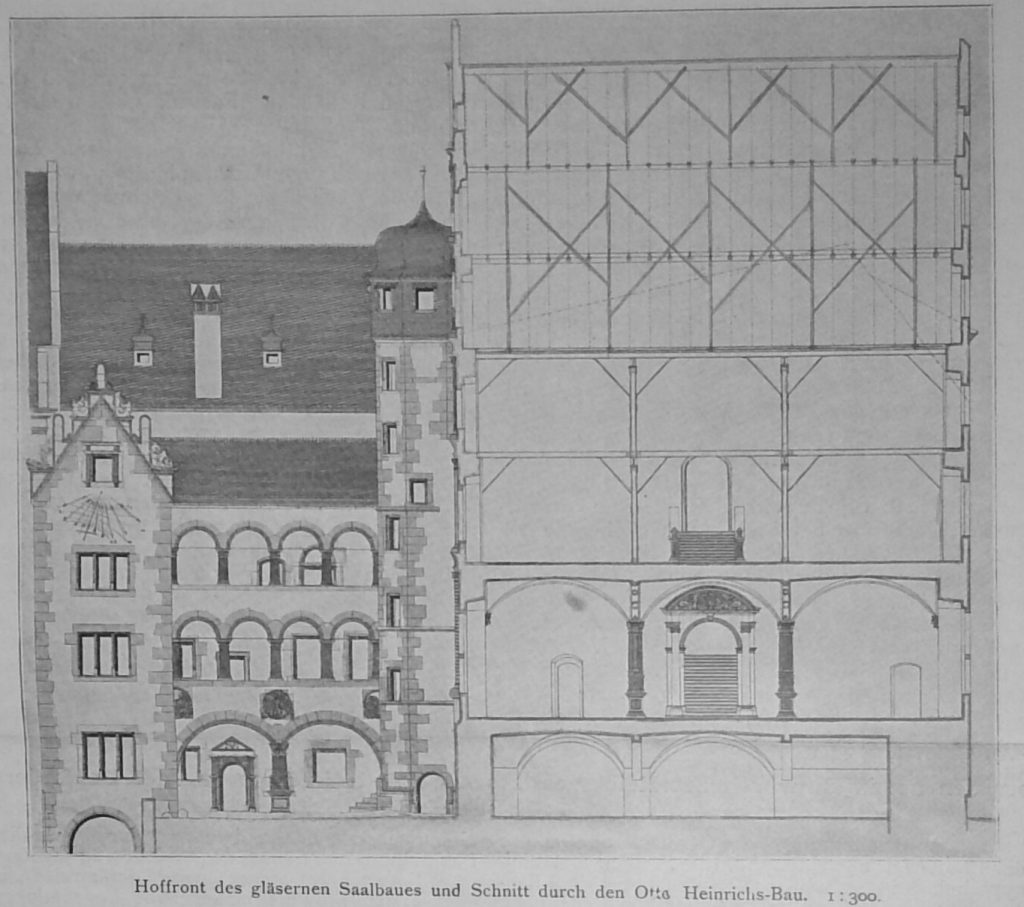

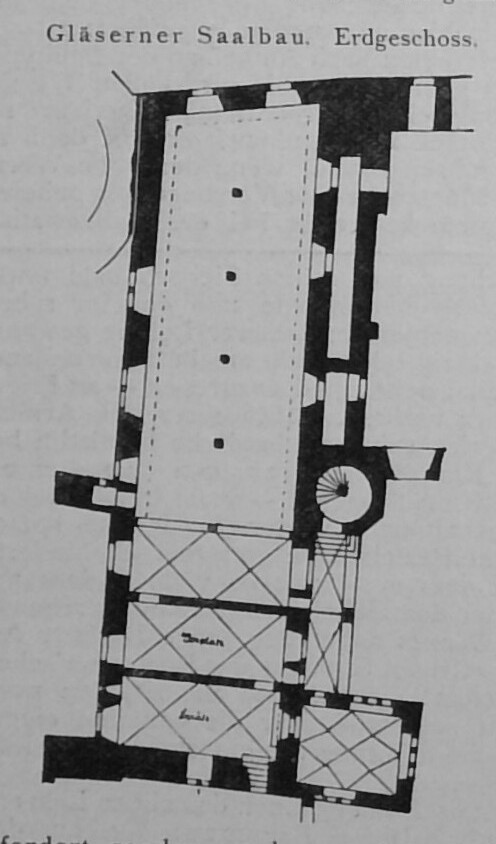

Aus diesen Erwägungen entstand des Verfassers Zeichnung in dem Schlosswerke von Koch und Seitz, und, den nämlichen Anhaltspunkten folgend, Schäfers Entwurf (Abbildg. S. 21). (Die Architekten, welche sich für die Dachform interessiren, mögen nach den Anhaltspunkten der älteren Zeichnung über die Fassade den Doppelgiebel aufzeichnen, und sie werden alsbald zu der Ueberzeugung kommen, dass eine andere Gesammtform garnicht gefunden werden kann). Schon früher hatten feinfühlige Beobachter das mächtige, auf einer Freitreppe aufgebaute Portal mit seinem giebelartigen Abschluss als eine Störung empfunden. Der Verfasser, und später Durm, konnten jedoch den technischen Zusammenhang des Portals mit der Fassade feststellen. Die schweren Verdachungen der Fenster der oberen Stockwerke wirken inmitten des sonst so diskreten Reliefs der Fassade viel zu stark und wurden gewöhnlich als deutsche Rohheit gegenüber italienischer Feinfühligkeit angesehen. Diese berechtigten Ausstellungen werden hinfällig, wenn der Doppelgiebel über die Fassade gezeichnet wird. Die Masse des Portals wird gemildert und seine Form durch die ähnlich aufsteigenden Giebelumrisse erklärt; die Fensterverdachungen wirken als angenehme Accente.

Der Doppelgiebel ist durchaus einleuchtend und ergänzt die Fassade richtig, diese wirkt als Gesammtform mit einem Worte selbstverständlich; die Ruine daneben gesehen, erscheint, als wäre sie eben zerstört, und man empfindet mit tiefem Bedauern die verlorene architektonische Einheit.

In der Konferenz vom 15. Oktober v. J. waren alle Mitglieder von der gelungenen künstlerischen Lösung des Doppelgiebels an sich überzeugt; Ausstellungen im Einzelnen machten nur v. Oechelhäuser und Kircher. Aber als nothwendiges Ergebniss der Dachform wurden die Giebel von Thode, von v. Seidl und, wenn der Verfasser richtig verstand, von Kircher nicht anerkannt. Schäfer gab zu, dass sein Entwurf noch kein endgültiger sein solle, und dass er sich Abänderungen im Einzelnen vorbehalte. Der Verfasser stellte den Antrag, es möge vor der Ausführung ein Modell der ganzen inbetracht kommenden Gebäudegruppe gemacht werden.

Dies ist eine 3-teilige Artikelserie, die zuerst 1902 in der Deutschen Bauzeitung erschien.

Die weiteren Teile sind hier verlinkt:

Teil 1

Teil 2

Teil 3