Der Verfasser könnte seine Besprechungen mit den Worten des Finanzministers, dass für die endgültige Lösung nur inbetracht komme, was einmal gewesen sei, schliessen, wenn es nicht im Interesse der Sache gälte, Irrthümer, die in der Versammlung zum Ausdruck kamen und in späteren Streitschriften energisch festgehalten wurden, zu berichtigen. Nämlich die Kunsthistoriker, welche sich als Gegner des Schäfer’schen Entwurfes bekannt haben (v. Oechelhäuser, Rosenberg, Thode, Dehio, Gurlitt), versuchen, denselben zu Fall zu bringen, indem sie behaupten, es stehe wissenschaftlich fest, dass die Fassade ursprünglich mit einem horizontalen Abschluss geplant gewesen und nur durch Hinzutreten Colins die deutsche Giebelform zum Nachtheil des Gebäudes ausgeführt worden sei; wir könnten eigentlich froh sein, dass wir die Ruine jetzt mit wagrechtem Abschluss wieder hätten.

Einer der Historiker, v. Oechelhäuser, will dies aus dem Vertrage mit Colins herauslesen und ist auch überzeugt, dass die Architektur der Fassade in unmittelbarem Zusammenhange mit den Bauten der Frührenaissance in Oberitalien steht.

Den Vertrag, welcher in Gegenwart der kurfürstl. Hofbmstr. Caspar Fischer und Jacob Leyder abgeschlossen worden ist, lasse ich hier in seinen sachlichen Theilen folgen:

…haben verdingt dem erbarn Alexander Colins von der Stadt Mechel Bildihawer, alles gehawen Steinwercks, so zu diesem newen Hofbaw vollent gehörig, zuhawen, . . .

Erstlichen. Item soll gemelter Alexander Bildthawer zum fürderlichsten unnd zum eheisten die fünff Stück. nemlich die vier Seulen oder Pfeiler im grossen Saal unnd der Stuben, sambt das Wapen ob der Einfahrth des Thors hawen unnd verfertigen lassen, damit man werben kan und die Notturfft erfordert.

Item die zwey grösser Bilder in beiden Gestellen, und dann die sechs Bilder ob den Gestellen, iedes von fünff Schuhen gehawen werden solle.

Item Alexander Bildthawer solle auch funff grosser Leowen hawen unnd fertigen, vermög Anzeig und Visirunge.

Item sechs mühesamen Thürgestell, so inwendig in den Baw kommen, alles vermög einer ieder Visirung, so darüber ufgericht.

Item sieben mittelmessige Thürgestell, alles vermög unnd inhalter daruber gestelter Visirung.

Item das Thürgestell, so Anthonj Bildthawer angefangen hat, soll gemelter Alexander vollendt aussmachen.

Item die zwey Camin, eins in meines Gnedigsten Herrn Cammer, das ander im grossen Saale. }

Nota. An seinem vorigen Geding sein noch viertzehen Bilder vermög Visirung zu hawen. Soll er dickgemelter Alexander ietz inn seinem Costen hawen und vor iedes Bildt XXViij fl. Daneben Xiiij Fenster-Posten vor iedes V fl. zu hawen, Ihme dissmals auch eingeleibt, solches zu befürdern,

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Man kann aus dem Vertrage für die Fassade nur entnehmen, dass Colins das Wappen über dem Eingange, 14 Fensterpfosten und 14 Bilder, wenn man diese durchaus für die Nischenfiguren halten will, nach Zeichnungen auszuführen übernahm. Heute sind an der Fassade 16 Nischenfiguren, 4 grössere und 2 kleinere Figuren an dem Portal, 28 Fensterpfosten und noch in demselben Material wie die Figuren die Seitenreliefs und die Bekrönung des Portals. Welche unter diesen die von Colins übernommenen Skulpturen sind, ist nicht zu sehen. Doch schien es noch keinem Sachverständigen zweifelhaft, dass alle aus hellem Stein gefertigten Bildwerke aus derselben Hand sind. „Wer aber das Wappen, die figürlichen Reliefs und die Freifiguren germacht hat, hat sicher auch die Bekrönung gefertigt.“ (Durm a. a. O.) Dagegen behaupten, die Gegner, das Cartouchenwerk sei später hinzugekommen, und weil mit den 14 Figuren die 16 vorhandenen nicht erschöpft sind, sollen auch die obersten 2 zugefügt sein. Am Bau selbst ist festzustellen, dass die Mittelfigur über dem Portal sammt ihrer Nische in die Höhe gerückt ist, dass sie mit ihrer Plinte zur Hälfte auf der vorher versetzten Bekrönung steht, und dass sämmtliche Figuren, auch die beiden oberen, auf der Rückseite roh und der Nischenform angepasst sind.

Ohne jeden Zwang könnte man annehmen, dass einer der beiden Baumeister, welche den Vertragsabschluss bezeugt haben, der Planfertiger war, nach dessen Visirungen Colins arbeitete; man könnte auch aus der Uebereinstimmung sämmtlicher Skulpturen schliessen, dass Colins oder sein Vorgänger, der in derselben Art gearbeitet hat (flämisch), das Wesentliche an der Fassade machten; dazu würden auch die Fenster im Erdgeschoss passen. Aus dem Vertrage aber auf irgend eine Form des Baues einen Schluss zu ziehen, geht wirklich nicht an; es steht davon keine Silbe in dem Vertrage.

Lübke macht in seiner Geschichte der deutschen Renaissance eine Bemerkung, welche besagt, dass ein Antonius von Theodor am Portal des Piastenschlosses zu Brieg gearbeitet habe. Es wird nun behauptet, die Architektur dort stimme mit derjenigen am Otto Heinrichs-Bau überein, und jener Antoni könne ganz gut der Anthonj-Bildthawer sein, der unterlassen hat, das im Vertrage mit Colins genannte Thürgestell fertig zu machen. Sehen wir zu, wie es sich damit in Wahrheit verhält. Folgende Aufzeichnungen sind die einzigen, die der Verfasser über Antoni von Theodor erhalten konnte:

Im cod. dipl. Siles IX Urkdn. der Stadt Brieg, ed. Grünhagen, findet sich auf S. 211 unter No. 1557 folgende Notiz: 1547 ohne Tag. Brieg. Der Bürgermeister Simon Rogithan lässt die Schule auf dem Pfarrkirchhofe neubauen und der folgende Bürgerm Pet. Horrle sie 1548 vollenden durch 2 Walen (Wälsche) en Jacob Bawor u. Antoni v. Theodor. Brieger Stadtbuch II 39.

In Schönwalder Ortsnachr. von Brieg II 64 wird an die Bemerkung, es seien damals wälsche Baumeister in Brieg thätig gewesen, folgendes angeschlossen: „Meister Jakob Bawor od Bafor, ein Wale, welcher das Gymnasium baute, u. Meister Antoni v. Theodor, welcher 1547 mit Bafor zusammen die Stadtschule um ein Stockwerk erhöhte“.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass beiden Angaben eine und dieselbe Quelle, jenes zweite Brieger Stadtbuch, zugrunde liegt, und es scheint auch, dass über jenen a Antoni di Th. nur eben diese Stelle handelt und seiner gedenkt.

[Diese Notizen verdanke ich der Freundlichkeit des Hrn. Geh. Archivraths Prof. Dr. Grünhagen in Breslau durch die gütige Vermittlung des Hrn. Kollegen Carl Grosse daselbst.]

Dr. Luchs schreibt in seinem Aufsatz „Bildende Künstler in Schlesien“ i. d. Zeitschr. für Gesch. und Alterth. Schlesiens V. S. 15 ff, indem er als Quelle Schönwalder Ortsnachrichten angiebt: „Nachdem er (Jacob Bahr s. oben) 1547 die Stadtschule in Brieg mit Meister Antoni v. Theodor gebaut, wird das Schlossportal gebaut“; weiterhin S. 17 erfahren wir durch einen Schutzbrief des Herzogs, dass Bahr am Schloss gebaut hat. Luchs sagt also nirgends, dass Antoni am Schloss gebaut habe, er sagt nicht einmal, an welchem Ort Bahr (richtig Bawor) am Schloss thätig war.

„Dr. Wernike schreibt in Schlesiens Vorzeit 1878; Die italienischen Architekten in Brieg: „1544 begann der Herzog den Umbau des Piastenschlosses . . . . vielleicht arbeiteten von 1544 daran …. die Welschen Antoni von Theodor und Jakob Bavor, welche unter Bürgermeister P. Horle die Stadtschule…. vollenden“.

Lübke II, S. 186 sagt: „Mit Meister Antonius v. Theodor erbaute er (Bawor) zugleich die Stadtschule und vollendet 1553 das imposante Portal des Schlosses“. (Bezieht sich auf Dr. Luchs s. o.). Lübke verwandelt also das Mögliche zum Sicheren.

Weiter ist aus den angeführten Quellen ersichtlich, dass die urkundlich nachgewiesenen Italiener in Brieg Maurer und keine Steinmetzen waren (Wernike S. 308). Die Steinmetzen des Portals seien Deutsche gewesen, weil überall auf den Skulpturen Steinmetzzeichen seien (ebenda S. 310 und von demselben 1896 S. 135). „Jakob Bawor, Baumeister und Maurer“ übernimmt „die Giebel aufs beste und zierlichste zu machen“ (nämlich am Rathhaus; S.269). Endlich arbeitet 1568 ein Meister Casper, und zwar ein Deutscher, auch in italienischer Manier am Schloss (Luchs Schl.Vorz. 1872 S. 149).

Aus diesen kurzen Bemerkungen, die zu prüfen und zu vervollständigen der Architekt dem Historiker überlassen muss, geht hervor, dass Antoni v. Theodor’s Thätigkeit am dortigen Schlossbau nicht nachgewiesen ist; ferner war derselbe nicht Bildhauer sondern Maurer, kann also der „Antonj Bildthawer“ nicht sein. Es geht aber auch daraus hervor, dass der Italiener Bawor dort seine italienische Kunstgewohnheit dem deutschen Verlangen nach Giebelaufbauten unterordnete, und dass der Baumeister Casper, ein Deutscher, in italienischer Art baute. Die Historiker wollen namentlich die Ornamentik am Portal des Otto Heinrichs-Baues dem „Antonj Bildthawer“ zuschreiben. Thatsache ist, dass die betreffenden Werksteine ebenfalls Steinmetzzeichen tragen, und dass auch sie von deutschen Steinmetzen gemacht wurden. So wenig man aus den wenigen annähernd ähnlichen Einzelheiten des Portals am Piastenschloss zu Brieg auf eine Beziehung zum Otto Heinrichs-Bau schliessen darf, so wenig sind die Steigerung Lübke’s und die ungeprüfte Uebernahme seiner Aussage von seiten der Schlosshistoriker und deren phantasievolle Uebertragung auf den „Antonj-Bildthawer“ für andere als geduldig Gläubige annehmbar.

Die weitere Behauptung, die Architektur der Fassade des Otto Heinrichs-Baues stehe mit der oberitalienischen Renaissance in unmittelbarem Zusammenhange, und zwar, wie die Historiker wollen, in dem Sinne, dass dadurch der horizontale Abschluss bedingt sei ist durchaus unrichtig. Es weiss jeder, dass die deutsche Renaissance in ähnlicher Beziehung zu der italienischen Renaissance steht, wie diese zur römischen Antike.

Hier wie dort ist nicht plötzlich ein neuer Baustil entstanden, für den aufmerksamen Beobachter ist die Kontinuität der Formenentwicklung Formenentwicklung nirgends unterbrochen. Die Renaissance war nichts weniger als eine Wiedergeburt der Antike; es bleiben vielmehr alle wesentlichen Bauformen, wie sie sich in der vornergegangenen Gothik aus Lebensgewohnheiten und örtlichen Verhältnissen gestaltet hatten – der Grundriss und die Komposition der Fassade – , erhalten; das steile Dach und der der Schauseite zugewandte Giebel sind deutsche Art. Die überlieferten Bauformen wurden zunächst mit antikisirenden Einzelheiten ausgestattet, die sich namentlich durch Kleintheilung und Reliefbehandlung dem herrschenden Formgefühl anpassten. Das Raum- und Flächengefühl in Italien war schon zurzeit, als noch gothisch gebaut wurde, ein ganz anderes, als in Deutschland und und ist auch während der Herrschaft der Reniccance geblieben. Deutsche Steinmetzen haben nach unserer eigenen Wahrnehmung ihre Zeichen in den alten Theil des Domes zu Piacenza eingemeisselt, ein Deutscher hat die Franziskaner-Kirche zu Assisi gebaut, aber in beiden Fällen mussten sich die Deutschen den italienischen Formgewohnheiten fügen. Der Italiener Bawor musste umgekehrt in Brieg zierliche Giebel bauen.

An einen italienischen Architekten aus der Mitte des XVI. Jahrh. Ist schon gar nicht zu denken. Mann überlege, dass in Venedig schon die Biblioteca gebaut war; Serlio’s Buch war schon erschienen; die Lehren Alberti’s waren durch die antiquarischen Kenntnisse längst verdrängt. Man vergleiche auch den Gesammtaufbau und die Einzelformen des im Jahre 1536 durch einen eigens aus Italien berufenen Architekten gebauten Belvedere in Prag mit dem Otto Heinrichs-Bau, so wird man die ganz andere Tonart leicht erkennen.

Mit Lübke kann man einverstanden sein, dass die Formen unseres Baues an diejenigen gewisser Backsteinbauten in Oberitalien erinnern. Die Eigenthümlichkeit des Backsteinmaterials bedingt geringe Ausladungen und ein eigenartiges Relief der Architekturglieder, die Behandlung des Ornaments, namentlich dort, wo der Schmuck in den wie Bruchstein versetzten Backstein eingemeisselt war, hat eine kleine Aehnlichkeit mit dem Ornament in dem Buntsandstein des Otto Heinrichs-Baues.

Uebereinstimmung im Gegenständlichen kann an den deutschen und italienischen Bauten vielfach festgestellt werden. So finden sich Kaiserköpfe in Medaillons an vielen Orten; ganz ähnlich denen am Otto Heinrichs-Bau sind die an der Capella Colleoni zu Bergamo, schon weniger ähnlich die an dem Sockel der Certosa bei Pavia.

Mit Ornament geschmückte Pilasterfüllungen sind an den Häusern zu Mailand, Piacenza, Ferrara, Bologna und a. O. dutzendweise zu zählen. Den Triglyphenfries zeigen mehrere Paläste zu Bologna (Pal. Ranuzzi u. a.), ähnliche Fensterbekrönungen der Dom zu Como usw. Aber nicht der dargestellte Gegenstand, sondern die künstlerische Behandlung giebt die Stilform, nicht der Text, sondern die Töne machen die Musik.

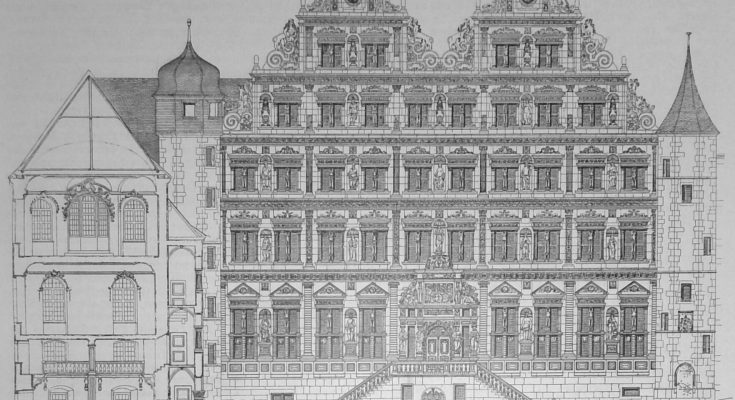

Thode hat das Rathhaus, die sogenannte Loggia zu Brescia, Oechelhäuser gar die Certosa bei Pavia als vorbildliche Beispiele in Italien genannt. Die Architekten kennen diese Bauten, wir glauben aber nicht, dass es einen giebt, der die behauptete Aehnlichkeit zuzugeben geneigt ist. Das Rathhaus in Brescia hat unten eine offene Halle und darüber ein stattliches Obergeschoss, welches ursprünglich mit einer Kuppel gekrönt war, das Ganze in den ausgereiften Formen des Cinquecento. Die Fassade der Karthäuserkirche ist „das erste Dekorationsstück Italiens“, dessen Zierformen mit jener Weichheit, Biegsamkeit und Zierlichkeit, mit jener Vollendung und Leichtigkeit in Marmor gemeisselt sind, die den Vorzug und die Schwäche der italienischen Renaissance aus jener Zeit ausmachen; dagegen am Otto Heinrichs-Bau ich rede jetzt nicht von Colins Werk – die durchaus naive Verwendung italienischen Zierraths aus einer dort längst entschwundenen Kunstepoche in deutschem Sinne, unbekümmert um tektonische Gesetzmässigkeit, fern von jedem technischen Raffinement, von deutschen Steinmetzen in ehrlichem Neckarsandstein ausgeführt, aber gerade wegen seiner Naivetät von ewig neuem Reiz. Man könnte mit demselben Recht eine Landschaft von Claude Lorrain mit einer solchen von einem Niederländer vergleichen. Der Verfasser hat den Otto Heinrichs-Bau gezeichnet, er hat vorher und nachher zum öfteren die oberitalienischen Bauten, die in Städten und Orten zwischen Turin und Udine, zwischen Venedig und Rimini, zwischen Mailand und Florenz und zwischen Genua und Livorno liegen, gesehen, nirgends hat er ein Gebäude mit der Gesammt-Komposition des Otto Heinrichs-Baues, nirgends solche Pilaster und Fensterbildungen, wie am Erdgeschoss, nirgends solch’ kleine Wandflächen, solche eingedrängte Fenster gesehen. Die schwer profilirten Bedachungen, die von dem Architrav weit überlagerten dünnen Gewändbildungen der Fenster in den Obergeschossen sind in Italien einfach undenkbar. Dagegen könnte man manchen urdeutschen Bau einem italienischen Vorbild nähern, wenn man ihm seine charakteristischen Giebel nähme.

Die Gegner der Wiederherstellung wollen sich das gewohnte Bild des Schlosses erhalten, dabei verkennen sie nicht, dass die Ruinen ohne künstliche Schutzmaassregeln weiter zerfallen. Weder in den Konferenzen, noch in späteren gedruckten Erörterungen konnte ein Mittel namhaft gemacht werden, mit dem man die Verwitterung der Steine aufhalten könnte, auch die „moderne“ Technik kennt kein solches Mittel. Zur längeren Erhaltung der Substanz der Ruinen wurden in der Konferenz von 1901 Zement und Klammern vorgeschlagen, spätere sachliche Besprechungen nannten noch Verputz nach Keimschem Verfahren und Strebepfeiler. Alle übrigen Vorschläge gingen nicht über die schon von den Vorständen des Schloss-Baubureaus vorgeschlagenen, aber auch als unzureichend für das gesteckte Ziel der längsten Erhaltung bezeichneten Maassregeln hinaus. Die von der grossherz. Regierung ehrlich unternommene Ausführung der 1891er Beschlüsse, zu denen sich die Gegner bekennen, führte durch den Zwang der Thatsachen zum Ausbau des Friedrichsbaues. Sie führten aber auch dazu, die Ruinen ihres malerischen Reizes, soweit er nicht in der schönen Architektur besteht, zu entkleiden, sie in ein Scheinbild künstlichen Alters zu verwandeln. Zu dem Rüstzeug der Gegner gehört auch die Behauptung, der bauleitende Architekt Schäfer habe am Friedrichsbau zuviel gethan, wo und wie dies geschehen ist, hat keiner dargelegt.

Die Freunde der Wiederherstellung wollen einen radikalen Neuersatz aller beschädigten Theile, und sie wollen den gesundeten Mauern‚ denjenigen Schutz schaffen, den die Baukunst für ein Gebäude normaler Weise kennt. Den technischen Schutz – die Dächer und den konstruktiven inneren Ausbau – wollen sie in derselben Art, wie das anfänglich geschehen war, formen. Den Nachweis, dass dieses Verfahren die noch gesunde Substanz der Bauwerke am längsten erhält, glaubt der Verfasser erbracht zu haben. Die Befürchtung, dass die erneuerten Bauwerke inmitten der Ruinen schlecht aussähen, ist hinfällig, weil die Regierung geneigt ist, eventuell das ganze Schloss aufzubauen.

Um ein künstlerisch empfindendes Auge zu befriedigen, giebt es nur zwei Wege: Entweder man lässt die Ruine, wie Thode ganz richtig sagt, auf kürzere Zeit unberührt, man thut dem Wirken der Natur nirgends Einhalt, mit einem Wort, man lässt die Ruine allmählich zerfallen, oder man muss sich dazu verstehen, das Schloss in alter Pracht und alter Herrlichkeit wieder aufzubauen. Heidelberg, im Dezember 1901. Fr. Seitz

Dies ist eine 3-teilige Artikelserie, die zuerst 1902 in der Deutschen Bauzeitung erschien.

Die weiteren Teile sind hier verlinkt:

Teil 1

Teil 2

Teil 3