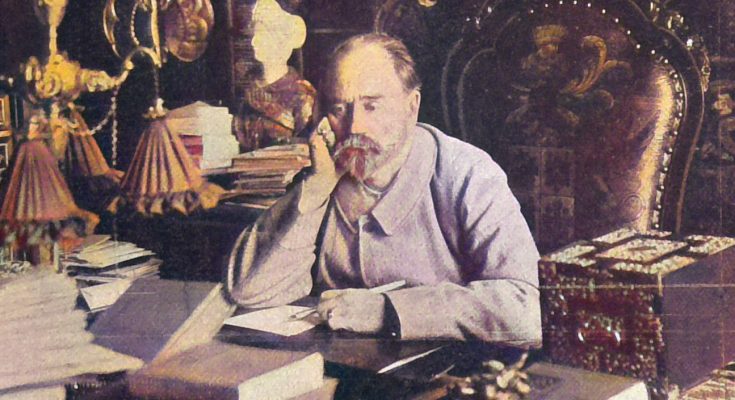

Von Professor Dr. Richard M. Meyer (Berlin). Emile Zola ist gestorben, plötzlich, durch einen tückischen Unglücksfall. Giftige Luft hat den Mann getötet, der in seinem Zukunftsbild des fröhlichen Arbeitsstaates die hygienischen Zustände im Land des Glückes mit fast religiöser Begeisterung geschildert hatte.

Wie ein deutscher Schriftsteller, der mit Zola die leidenschaftliche Sehnsucht, seiner Zeit zu dienen, teilte, wie Karl Gutzkow, ist Zola durch jenen Dämon erstickt worden, der einst auch dem Märchenpoeten Andersen und dem Gelehrtendichter Scheffel bedrohlich nahekam.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Seit dem Tode Goethes hat vielleicht keines Dichters Tod die Gebildeten erregt wie dieser. Viktor Hugo, der einzige, der Goethes Weltruhm erbte, starb in höchstem Greisenalter, längst war er historisch geworden, ja fast mythisch, Gottfried Keller, Theodor Fontane nahmen tausenden mit ihrem Tod ein Stück Lebensfreude fort; aber nie waren sie über Deutschland hinaus gefeiert worden, und in ihrer Heimat selbst standen zahllose Gebildete ihnen kühl und fremd gegenüber. Aber wem das Buch irgendetwas bedeutete, der kannte Zola; und wer Zola kannte, mußte sich mit ihm auseinandersetzen, leidenschaftlich ablehnend oder zustimmend. Erst ganz zuletzt begann das Urteil über ihn einigermaßen sich in weiteren Kreisen festzustellen. Da kam der Dreyfusprozeß, und von neuem ward alle Welt hingerissen in den Kampf; niemand ward es geschenkt, Partei zu nehmen für oder wider. Nun ist auch die Affaire beendet, mag sie in Frankreich noch leise Wellen werfen – ihre europäische Bedeutung hat Zola überlebt. Die wackeren Anwälte vor Gericht und in der Presse thaten ihr Bestes; aber Emile Zola war es allein, der die gesamte Mitwelt zum Kampfgenossen machte. Ein stärkeres Zeugnis für seine persönliche Macht hat kein Dichter erbracht seit jenen Tagen, in denen Voltaire dieselben stolzen Gerichte Frankreichs zwang, sich vor dem „Retter der Familie Calas“, wenn auch widerwillig, zu beugen.

Emile Zola ward am 2. April 1840 geboren, in Paris, aber nicht als Vollblutfranzose; sein Vater war ein italienischer Ingenieur, der in der Provence einen Kanalbau mit mehr technischem als finanziellem Geschick geleitet hatte. In bedrückten Verhältnissen wuchs der Knabe auf; und schon den Buchhändlerlehrling in einem der größten Verlagsgeschäfte (Hachette) lockte der litterarische Ehrgeiz. Verse waren es lange, mit denen sich der Bewunderer Viktor Hugos versuchte; 1864 brachte er eine Novellensammlung zum Verleger. Mit den „Contes à Ninon“ (1869) fing er an, Beachtung zu finden, ohne daß doch die schwerfällige Zierlichkeit dieser im alten Gleis einherfahrenden, gern ironischen Novellen etwas an seiner Eigenart verraten hätte. „Therese Raquin“ (1867), ein Drama von furchtbarer psychologischer schärfe, fand noch kein „Freies Theater“ und kein Publikum.

Balzac, den Zola und sein Lehrer Taine neben und fast über Shakespegre stellten, trat eines Tags in das Zimmer seiner Schwester, schlug sich mit dem Stock an die stiefel: „Apropos – ich bin auf dem Weg, unsterblich zu werden.“ Es war der Morgen, an dem der große Romancier den Entschluß gefaßt hatte, die ganze Welt der Figuren in seinen Romanen, den schon veröffentlichten und den erst geplanten, zu einem großen Gesamtwerk zu vereinigen, das er „La Comédie humaine“ nannte. Auch Zola hätte jene Worte an dem Tag sprechen können, an dem er den Plan seiner Romanreihe „Die Rongon-Macquart, psychologisch-soziale Geschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich“, faßte. Von da datiert sein Ruhm, sein Einfluß, seine Weltstellung.

Schon Balzac hatte keinen unerhört neuen Gedanken gefaßt. Lange vor ihm hatten deutsche Idealisten die gesamte soziale und moralische Welt in eine Gruppe zusammengehöriger Romane zwängen wollen. Der phantastisch antikisierende Heinse, der mystisch-mittelalterliche Novalis. Etwa gleich zeitig mit Zola hatte ein deutscher gelehrter Schriftsteller, der damals für einen Realisten galt, Gustav Freytag, in seinen „Ahnen“ ein ähnliches Problem in Angriff genommen, wie der französische Naturalist: die innere Gleichartigkeit einer Familie und zugleich ihre durch den Zeitcharakter bedingten Verschiedenheiten durch einen kürzeren Zeitraum zu verfolgen. Freilich hat von diesen allen nur Balzac seinen Plan mit einer Breite und Personenfülle ausgeführt, die jene in Zolas Werken sogar noch übertrifft. Aber selbst er hat es zu den Erfolgen der Rougon-Macquart nicht gebracht, nicht zu den Millionen verkaufter Exemplare, nicht zu der unumstrittenen litterarischen Führerstellung. Es giebt wahrscheinlich in der ganzen Welt keinen Schriftsteller, von dessen Werken so viel Bände abgesetzt worden wären, wie Zola. Es giebt seit Byron und Heine keinen Autor, der einer so großen Zahl vielfach nicht unbedeutender, zum Teil hervorragender Schriftsteller so herrisch sein Gepräge aufgedrückt hätte, wie der Zauberer von Medan.

Alles das leistete die „psychologisch-soziale Geschichte einer Familie“. Was noch folgte – die „Drei Städte“ (Rom, Paris und Lourdes), die „Vier Evangelien“ (von denen „Fruchtbarkeit“ und „Arbeit“ fertig vorliegen) – das baute nur weiter auf dem Grund, den jene Romane geschaffen hatten. seine Kritiken, so richtig sie waren, verdanken ihren Wiederhall nur dem Echo, das die „Rougon-Macquart“ erweckt hatten.

Zola hat diese Romane mit einem mächtigen Programm ausgestattet, das durch zahlreiche Kritiken, Aufsätze, Aussprüche noch ergänzt wird. Das Programm hat einen gewaltigen Eindruck gemacht, einerseits weil es den Stimmungen der Zeit entgegenkam, andrerseits weil eine starke und kühne Persönlichkeit sich schon in dieser Ankündigung aussprach. Aber dies Programm war doch nur die energisch persönliche Umformung von Forderungen, die die Väter des Naturalismus längst erhoben hatten. Zola wollte eine neue Aera der Litteratur schaffen, indem er sie von der Willkür der Phantasie befreien und völlig unter das Gesetz der wissenschaftlichen Technik stellen wollte. Eine exakte Beobachtung der herrschenden Zustände, der Sitten, der sozialen Typen sollte den Grund legen; eine genaue Ausnützung aller gesammelten Notizen sollte das Hauptmittel der eigentlichen Arbeit sein. Auf diese Weise, meinte Zola, würde der Roman die Zuverlässigkeit einer gelehrten Arbeit erhalten und als sichere Methode, einen großen Abschnitt in der Geschichte der Menschheit darzustellen, neben die Soziologie, die Kulturgeschichte, ja neben die Urgeschichte und Paläontologie treten. Jeder Roman sei als ein großes Experiment aufzufassen: bestimmte psychologische und soziale Voraussetzungen sind gegeben, und nun müssen sich die Schicksale der Personen auf Grund dieser Prämissen so folgerecht entwickeln, wie bestimmte Flüssigkeiten bei ihrer Mischung bekannte Gesetze erfüllen müssen. Und weiter bildet die ganze Reihe dieser „Experimentalromane“ ein großes Experiment, indem die psychologischen und sozialen Erfahrungen, die jeder einzeln vorführt, sich gegenseitig nach allen Richtungen ergänzen und beleuchten.

Zolas Persönlichkeit verleugnete sich nicht einmal in der Fassung des großen Programms. Jene Tendenz, alles wissenschaftlich zu gestalten, lag im Geist der Zeit; und „wissenschaftlich“ hieß damals nur, was sich der „naturwissenschaftlichen Methode“ bediente. „Physiologisch“ war das Lieblingswort jener Epoche. „Physiologisch“ wollte Hippolyte Taine vorgehen, der Mann, von dem Zolas Theorie vor allem beeinflußt war, wie seine Praxis von Balzac, Flaubert, den Brüdern Goncourt. Von Taine entlehnte Zola die berühmte Formel, ein Kunstwerk gebe „ein Stück Natur, durch ein Temperament hindurch betrachtet“. Man sieht also gleich: „Naturalist“ im vollen Sinn war der Mann nicht, der das Schlagwort „Naturalismus“ unermüdlich gegen die altgewordene akademische Kunst verfocht, denn es war ihm selbstverständlich, die Rechte der subjektiven Persönlichkeit zu wahren. Unsere „konsequenten Naturalisten“ in Deutschland gingen denn auch gleich über ihn hinaus und erklärten, ein Kunstwerk solle nichts geben als lediglich „ein Stück Natur!“, ohne Zweck. Aber Zola sieht die seit des napoleonischen Kaiserreichs durch sein republikanisches, demokratisches, antiklerikales Temperament; er sieht die Typen dieser Zeit mit seinem leidenschaftlichen, ehrgeizigen, begehrlichen Auge; er betrachtet den Lauf der Welt mit der angeborenen Sinnlichkeit, Brutalität, doktrinären Einseitigkeit des Italieners.

Von Gustave Flaubert, dem größten Künstler unter den französischen Naturalisten, übernahm Zola eine andere Form der „wissenschaftlichen Methode“: das exakte Studium der „Realien“. Diese Praxis des Notizbuches voller Nachzeichnungen von Bäumen. Häusern, Gesichtern haben ihm dann die deutschen Naturalisten treu und fleißig abgelernt. Den Goncourts sah Zola selbst eine dritte Art jener Methode ab: das „Dokument“. Doch beide Manieren leisten keineswegs Bürgschaft für „Wahrheit“; denn schon Goethe bemerkt zu Eckermann: wenn man einen bestimmten Baum ganz genau, wie er in Wirklichkeit aussieht, auf ein Bild übernimmt, könne doch die Naturwahrheit verletzt sein; der Baum paßt wahrscheinlich nicht in die neue Umgebung.

Hierin aber half dem Verfasser der „Rougon-Macquart“ ein weiteres Vorbild: der Verfasser der „Comédie humaine“, Balzac, besitzt, was den Goncourts ganz abgeht, die Kunst der Atmosphäre. Ihm sagt ein sicherer Instinkt, was nebeneinander möglich ist, was nicht. Von ihm lernte Zola die Kunst, die sozialen Abschnitte genau abzugrenzen und jedem seine eigentümliche Luftschicht zu lassen. Die Goncourts rühmten sich, die „niederen Sinne“ in die Litteratur eingeführt zu haben: früher sah und hörte man nur, was im Roman geschieht, nun sollte man es auch riechen und schmecken. Aber bei diesen ist es überall der gleiche Geruch; Zola jedoch, der im „Bauche von Paris“ alle Gerüche und Geschmäcke mit widerlicher Virtuosität auf den Leser einstürmen läßt, hat in der „Erde“ die Atmosphäre der nie gelüfteten Bauernstube so getreu wiederzugeben verstanden, wie in „Nana“ der parfümierten Salons in der Großstadt.

So war er überall mehr als Schüler; überall wandelten Lehre und Vorbild sich durch seine Persönlichkeit um. Und hierin einfach liegt das Geheimnis seiner Wirkung; der doktrinäre Programmdichter war nebenbei ein wirklich genialer Künstler.

In drei Richtungen offenbarte sich die unvergessliche Begabung des Dichters, den man viel zu oft nur nach seiner Theorie beurteilt hat.

Zuerst besitzt der tief leidenschaftliche Zola eine ungeheure Kraft, Menschen zu zeichnen, die von einem dämonischen Verlangen ganz erfüllt sind. Am höchsten steht wohl die Figur, die am meisten ihm selbst ähnelt: der Maler in dem Kunstroman „Das Werk“. Pathologisch ist gewiß diese wilde Wut, die nichts kennt als das zu schaffende Kunstwerk, und der Weib und Kind lediglich Mittel zum Zweck sind. Aber auch Moliere und Balzac haben ihre psychologische Meisterschaft gern in Gestalten an den Tag gelegt, die ein unwiderstehlicher Gedanke beherrscht.

Eine zweite große Begabung Zolas ist sein Blick für die Landschaft – ein Stück wirklicher Natur lebt ihm und er läßt es leben. Er fühlt sich hinein, die Landschaft wird ihm wirklich „ein seelischer Zustand“, und wir empfinden in intensivster Weise mit ihm.

Und damit sind wir schon beim dritten: bei seiner merkwürdigen Kraft der Symbolik. Man hat sich vielfach gestritten, ob der große „Naturalist“ nicht eigentlich ein „Romantiker“ sei, wenn er die Lokomotive (in der „Bestie im Menschen“) zu einem geheimnisvollen Dämon umdichtet oder der Garten von Montpellier an den Garten Eden hinangeheimnißt. In Wahrheit sieht er eben auch hier nur die Wirklichkeit durch sein Temperament. Ein Romane durch und durch, liebt er die großen, einfachen Formen und Linien; ein Sohn der katholischen Welt, begreift er die geheimen Kräfte, die er ehrfürchtig verehrt, nur in dem Symbol anthropomorpher, menschenähnlicher Sinnbilder. Dem vollblütigen Kämpfer pulsiert Leben überall, eigenes Leben, wie in dem Getreidehalm, der allen Zwist und Hader der Ackerbauer geduldig überdauert in seiner bescheidenen Unsterblichkeit, so in der gewaltigen Maschine, der Kreatur, die die Menschen machten und von der sie abhängig werden.

Wer will es leugnen, daß neben der zeitgemäßen Tendenz und der persönlichen Begabung auch die Kühnheit und Ueberkühnheit des Inhalts den Erfolg schaffen halfen! Es ist kein Zufall, daß das erste Buch, das ein wahrhaft grausiges Massengemälde von Verbrechen entrollte, die „Mörderkneipe“ („l’Assommoir“) es sofort auf 136 000 Exemplare brachte; daß später „Nana“ (mit 182 000 Exemplaren) und „Die Erde (mit 123 000) gleich bedeutende Werke wie „Germinal“ (99 000 Exemplare) hinter sich ließen!

Unrecht war es, daß Zolas Schüler, die Descaves und Genossen, ihm Einfluß, Ehre, Lebensfreude wegzueskamotieren suchten. Zola wollte sich durchsetzen, auch in der Akademie, seiner Sache galt dieser vergebliche Kampf, gewiß, aber er wurde sich auch selbst das lebende Symbol dieser Sache, des Naturalismus, der freien Kunst. Er sah den Freilichtmaler Manet, für den er zuerst sich feurig eingelegt hatte, nach dem Tode zu hohen Ehren kommen; er aber wollte bei Lebzeiten die Frucht ungeheurer, unermüdlicher Arbeit genießen. Eine kritische Periode trat ein. Er vereinsamte wirklich. Die alten Freunde wie Edmond de Goncourt, Flaubert, Manet waren tot, die neuen zu jung, um ihm zu genügen. Er ward mürrisch, eigensinnig. Seine „Drei Städte“ standen tief unter den „Rougon-Macquart“, „Rom“ vor allem mit der Romanhaftigkeit einer Hintertreppengeschichte. Die Technik war da, das Temperament schien abgestorben.

Da kam die „Affaire“. Ein großes Unrecht rief den fanatischen Freund von Aufklärung und Gerechtigkeit zu den Waffen; mit unbegrenzter Wildheit warf er sich in den Kampf. Da wurde er noch einmal jung. Mit jugendlicher Kraft hatte er 1897 jene furchtbare Kampagne durchgeführt. Und als er aus dem freiwilligen Exil heimkehrte, trat auch der Schriftsteller in eine neue Epoche. Die „Vier Evangelien“, deren viertes, „Solidarität“, er uns schuldig blieb, stehn nicht auf der künstlerischen Stufe von „La terre“ oder „L’oeuvre“. Sie sind monoton, sie moralisieren zu unverständlich; der Naturalist ist in der „pädagogischen Provinz“ seiner Utopie zum allzu stark typisierenden Idealisten geworden. Zuviel Superlative, zuviel Folgerichtigkeit, zuviel stehende Worte und Wendungen verraten überall die Absicht. Aber – „der Mensch gewinnt, was der Poet verliert“. Ein großer, ernster Prediger steht da, voll feurigen Glaubens an die Zukunft, voll opferbereiter Liebe zu den Armen und Beladenen, voll unerschütterlichen Vertrauens in die heilige, treibende Macht der Arbeit.

So ward er zuletzt selbst zu einer symbolischen Gestalt. Für die romanischen Völker wurde er die Verkörperung der Liebe zu Recht und Wahrheit und Freiheit, wie es ihnen Viktor Hugo gewesen war. Für uns bedeutet er mehr.

Man muß wieder bis auf Goethe zurückgehn, um einen großen Schriftsteller zu finden, der zugleich eine mächtige Persönlichkeit ist. Unter den Lebenden gilt das nur noch von Tolstoi; wie viel näher steht er uns daher menschlich mit seiner Prophetennatur als Ibsen mit seiner ironischen Kühle! Und mehr noch: gegen diese Persönlichkeit hat Zola zeitlebens gekämpft – und sie ist Herr geblieben! Nicht das Programm der „Rougon-Macquart“ wird dauern, aber die poetische Kraft, die unvergeßliche Gestalten schuf, die geniale Energie, die große Landschaften, Stände, die eine ganze Kulturepoche packte und in den engen Rahmen zwang. Der Doktrinär der alleinseligmachenden „exakten Arbeit“ ist überholt; lebendig blieb der Mann, der mitfühlte mit allen vom offiziellen Unrecht Bedrückten. So wird er fortleben, so wird er vor den künftigen Generationen stehn: ein Symbol der unbezähmbaren, starken Persönlichkeit; eine Elementarkraft, die nicht Krankheit und Ueberarbeitung und Menschenhaß fällen konnten, sondern die von der giftigen Kraft der Elementarmächte selbst niedergezwungen ward.

Dieser Artikel erschien zuerst am 04.10.1902 in Die Woche.

Das Leichenbegängnis Zolas

Das Leichenbegängnis Zolas ist am letzten Sonntag würdig und ruhig vonstatten gegangen.

Wie ihm glühende Verehrung übers Grab folgte, machte auch der Haß vor seiner Bahre nicht Halt. Zola war eben eine Kampfnatur, und diese finden neben treuen Freunden immer auch erbitterte Feinde. Seine Romane allein hätten freilich die Leidenschaften nicht in dem Maß, wie es geschehen ist, erregt, obwohl er auch in ihnen als beherzter Streiter für die Wahrheit erscheint. Was ihm die Gegner nicht verziehen, war nicht sein Eintreten für die ganzen, unter dem sozialen Elend leidenden Klassen, sondern die Wahrnehmung der Rechte eines Einzelnen, dem nach seiner Ueberzeugung schweres Unrecht geschehen war. Um seines Kampfes für Alfred Dreyfus willen wurde er hauptsächlich geschmäht. Fast schien es, als sollte die „Affaire“ auch noch über die Beerdigung ihre häßlichen Schatten werfen, da die Unversöhnlichen jenem Mann wehren wollten, seinem erfolgreichsten Verteidiger auf dem letzten Weg das Geleit zu geben. Thatsächlich hat auch noch ein Duell zwischen dem Kabinettschef des Kriegsministers, General Perein, und einem nationalistischen Journalisten stattgefunden, dessen Ursache sich aus dem Fall Dreyfus herleitete, aber am letzten Ende siegte doch die Majestät des Todes. Der Leichenzug wenigstens, den eine unabsehbare Menschenmenge schweigend grüßte, und ebenso die Leichenfeier am Grabe wurde nicht gestört. Hier durften die Vorzüge des Verewigten gerühmt werden, ohne daß Widerspruch laut wurde, im Gegenteil, die Weihe des Augenblick wurde eher vorübergehend getrübt, weil die Freunde sich nicht enthalten konnten, ihrer Zustimmung zum Lobe des Toten Ausdruck zu geben. Die eigentliche Gedächtnisrede hielt als erster der Unterrichtsminister Chaumié. Die Ehrung war das letzte, was die Regierung thun konnte, um die mancherlei Unbill wettzumachen, die Zola vor und nach dem Prozeß seiner Zeit über sich ergehen lassen mußte.

Dieser Artikel erschien zuerst am 11.10.1902 in Die Woche.