„Malweiber“ werden sie in den Kreisen ihrer männlichen Berufsgenossen oft spottend genannt.

Und an Spott, gutmütigem und bitterem, wie an etwas verächtlichem Mitleid hat man es ihnen gegenüber nie fehlen lassen Ein Scherz fällt mir ein, den ich vor einigen Jahren in einem Münchner illustrierten Blatt sah: so ein armes Malweiblein sitzt schon zeitig morgens bei Sonnenaufgang vor ihrer Staffelei im Freien, um eine „Morgenstimmung“ auf die Leinwand zu bannen, sie malt und malt, wenn die Sonne im Mittag steht, und sie malt unentwegt an dem gleichen Bild weiter, wenn der West sich rötet nach Sonnenuntergang. Der Witz war nicht einmal schlecht. Er sollte den Uebereifer, den manchmal fast unvernünftigen Fleiß der Malerin illustrieren.

Aber im Grund ist da gar nichts zu witzeln. sie sind ehrlich fleißig, meinen es bitter ernst mit ihrer Kunst und bringen es nicht selten zu ziemlich gleichwertigen Leistungen wie die tüchtigen Männer vom Fach. In den Damenateliers wird rastlos gearbeitet. Das Studium ist lang und kostspielig, durch den Ehrgeiz, die künstlerischen und rein technischen Schwierigkeiten meistern zu können, werden die geistigen und körperlichen Kräfte angestachelt. Und schwer genug wird es den Malerinnen wahrlich gemacht. Wo findet man staatliche oder private Stipendien, die einer Malerin eine Studienreise erleichtern oder überhaupt ermöglichen? Welche Akademie läßt Frauen in ihre Lehrsäle ein? Nun giebt es ja zum Glück kompetente Beurteiler der Sachlage, die den letzteren Umstand, anstatt ihn für eine Erschwerung des Studiums zu erklären, eher für geradezu nützlich und heilsam halten.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Teils wegen des drohenden Ueberhandnehmens eines künstlerischen Proletariats, teils deshalb, weil die unbeschränkt freie Wahl des Lehrers jedenfalls ein ersprießliches Studium verheißt. Jeder Maler von Ruf, der als tüchtiger Lehrer gilt und ein Schülerinnenatelier eröffnet hat naturgemäß großen Zulauf und muß oft genug Lerneifrige, die sich melden, auf später vertrösten, weil es augenblicklich an Platz fehlt.

So ist es überall. In den Pariser Ateliers, wo Schülerinnen aus aller Herren Ländern zusammenströmen, liegt das eigentliche geschäftliche Unternehmen meist in der Hand von Damen, während der Professor gewöhnlich ein- oder zweimal in der Woche zur Korrektur kommt. Denn die Pariser Eltern sind vorsichtig und würden es für durchaus unangebracht erachten, ihren Töchtern den Besuch des Ateliers bei einem – man stelle sich vor! – unverheirateten Künstler zu gestatten.

Den vorurteilsloseren Ausländerinnen, die in Paris studieren, nötigte auch ein oftmals an der Wand des Studios angehefteter Anschlag ein unwillkürliches Lächeln ab, denn er besagt, daß den Begleiterinnen der jungen Mädchen (nämlich gewissenhaften Müttern oder auch Gouvernanten und Dienstboten) der Aufenthalt im Atelier während des Unterrichts erlaubt ist.

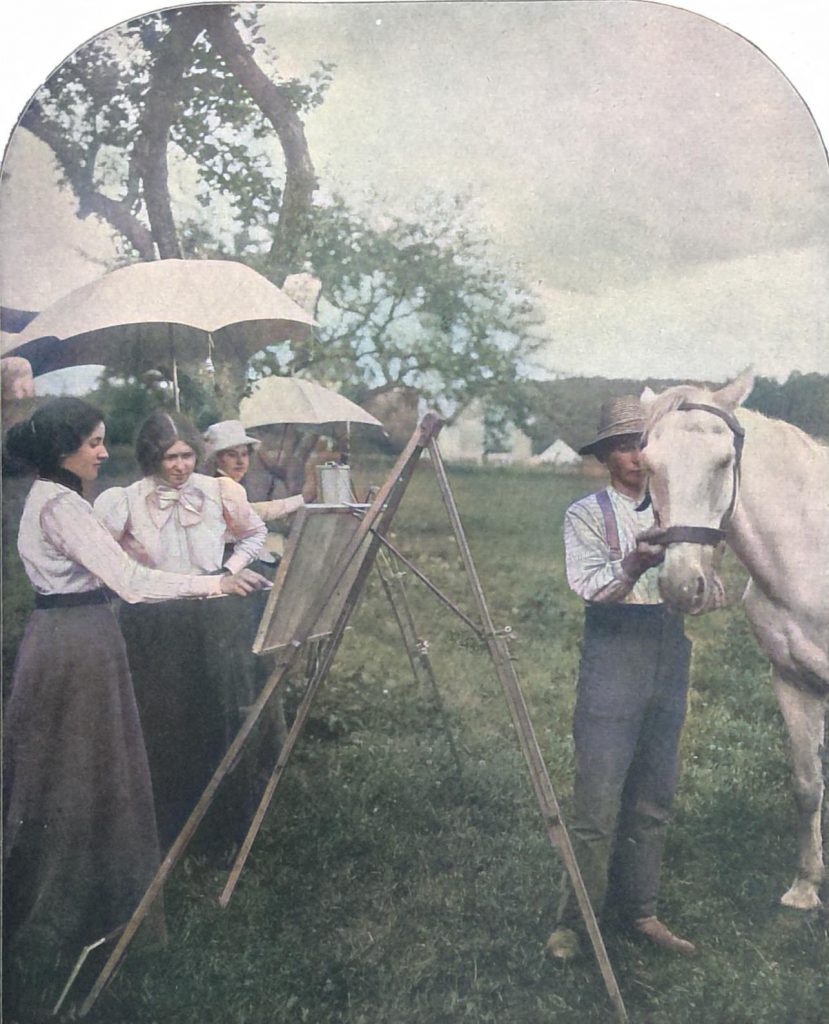

In den beiden größten deutschen Kunstzentren, in Berlin, das hauptsächlich die Malbeflissenen aus dem Norden Deutschlands vereinigt, und in München, wo die Kunstjüngerinnen aus den süddeutschen Staaten ihre Ausbildung erhalten, hat sich längst die Sitte eingebürgert, daß während der guten Jahreszeit die Lehrer besonders die Landschafter, mit der Schülerinnenschar in die nähere oder weitere Umgebung der Stadt übersiedeln. Wem sind nicht schon bei sommerlichen Streifereien in der Umgegend Berlins an den Grunewaldseen, besonders in Schlachtensee, in Klein-Machnow, in der Gegend des Müggelsees oder im mückengesegneten Spreewald emsige Damen begegnet, die mittels Wasser- oder Oelfarben die Reize der Landschaft auf Papier oder Leinwand zu bannen versuchten? Unsere Bilder stellen eine Münchner Malerinnenschule unter Leitung des bekannten Landschaftsmalers Peter Paul Müller dar.

Schon früh am Morgen – auch sonst unverbesserliche Spätaufsteherinnen entsagen ihrer süßen Gewohnheit und schließen sich tapfer an – geht es zu der oft in beträchtlicher Entfernung vom Hauptquartier gelegenen Arbeitsstätte Am Transport der felddienstmäßigen Ausrüstung, die meist ziemlich kompliziert ist, denn sie besteht aus Malkasten, Feldstaffelei, Feldstuhl, Pinseltasche, Malschirm u. s. w, beteiligt sich mit großer Vorliebe die trinkgeldlüsterne Dorfjugend, die überhaupt einen nicht unerwünschten Zuschuß für die Sparbüchse bezieht, wenn sich eine Malerinnenkolonie in ihrem Heimatsort niederläßt.

Sobald jede der Arbeitenden ihren Standpunkt gefunden hat, fängt das fleißige Schaffen an, das um so intensiver wird, je näher die Stunde heranrückt, in der der Lehrer zur Korrektur erscheint. Schon vorher wird das aufrichtige Urteil irgendeiner maßgebenden Kollegin angerufen, die ihre Meinung darüber abgeben muß, ob diese Stelle nicht „herausfällt“, ob jene Baumgruppe nicht wie „aufgeklebt“ wirkt, ob das Wasser auf der Studie auch „naß“ genug aussieht. Bei der Korrektur selbst achtet man mit nicht minderem Interesse auf die Meinung des Lehrers über die Leistung der Nachbarin, als auf die Kritik der eigenen Arbeit. Mit einem einzigen kräftigen Pinselstrich von der Hand des Professors wird oft einer etwas frauenhaft schüchternen Studie ein Accent aufgedrückt, der einfach schlagend wirkt. Mit ein wenig Neid- denn wir sind alle nur Menschen – wird die rückhaltlose Anerkennung der einen, mit ein wenig Schadenfreude der schroffe Tadel an einer andern Arbeit registriert. Man erzählt von einem berühmten Malpädagogen, der statt jeder Kritik vor einer gänzlich unzureichenden Arbeit nur das eine Wort „Dja!!“ ganz kurz herauszustoßen pflegt. Aber in diese Interjektion legte er so viel Verzagtheit, Ratlosigkeit und Ironie daß jede seiner Schülerinnen eine lange, schonungsose Aufzählung der begangenen Fehler diesem einzigen Wörtchen vorziehen würde.

An die Kritik schließt sich dann die Kritik der Kritik und wieder folgt fleißige Arbeit. So geht es alle Tage vorausgesetzt, daß das Wetter beständig bleibt, was in diesem traurigen Sommer von 1902 auch nicht drei Tage hintereinander der Fall zu sein pflegt. Um die seit des aufreibenden Wartens auf eine wenigstens annähernd ähnliche Stimmung und Beleuchtung, wie sie das angefangene Bild zeigt, auszunützen, greift man zu neuen Motiven. Entweder eine der Malerinnen opfert sich in kollegialer Uneigennützigkeit und steht den Genossinnen zu einer schnell hingeworfenen Figurenstudie, oder ein alter geduldiger Ackergaul muß her, halten, der sich gutmütig von allen Seiten abkonterfeien läßt und dafür von zarten Händen sanft gestreichelt und mit Zucker gefüttert wird.

Mittags wird im Dorfkrug die verdiente Rast gehalten. Das Mahl ist ländlich einfach, ebenso ländlich einfach der Schauplatz der Handlung, die manchmal im Garten des Wirtshauses dort vor sich geht, wo die Männer des Dorfs sonntags ihre Kräfte im Kegelspiel messen. Aber was thut das? Man ist hungrig und durstig, die Wirtin kocht zuweilen überraschend gut, einen frischen Trunk giebt’s überall, es werden lustige Malerschnurren erzählt, und das Volk der Hühner freut sich der Krumen, die von den Tischen fallen.

Das ist die erste Hälfte des Tags der fahrenden Malerinnen. Die zweite Hälfte gleicht, abgesehen von dem nicht zu zügelnden Eifer einiger besonders Ehrgeizigen, die sich an der Arbeit des Vormittags noch nicht genug thaten, dem Nachmittag in irgendeiner Sommerfrische, wo Großstädter weilen, die Erholung brauchen und suchen. In Hängematten, im Gras wird Siesta gehalten, es wird korrespondiert und gelesen, geradelt, gerudert und sonstiger Sport getrieben. Vor allen Dingen aber werden endlose Kunstgespräche geführt, der Streit der Meinungen wogt hitzig herüber und hinüber. Keine der Gegnerinnen wird aber natürlich dadurch veranlaßt, auch nur um ein Jota von der einmal gefaßten Meinung abzugehen und auch, leider muß es gesagt sein, die Kunst wird nicht wesentlich dadurch gefördert. Trotz aller klugen Worte. Und man spricht auch von dem allen Kunstjüngern wohlbekannten, bei allen gefürchteten Tier, dem tückischen Malkater, der die vom Rausch der Begeisterung Trunkenen plötzlich zu grausamster Ernüchterung in seine scharfen Krallen packt und den, der einmal ergriffen ist, nicht so bald wieder freigiebt. Es ist der Zweifel an der eigenen Begabung, das Verzagen, die lähmende Erkenntnis von der Unzulänglichkeit des Könnens, die plötzliche, unüberwindliche Unlust zur Arbeit. Ein böses, böses Tier. Aber dennoch: es lebe die Kunst!

Obwohl die Meister der Palette im allgemeinen gesellschaftsfreudige und gute Kameraden sind, gähnt doch, wie oben schon angedeutet wurde, zwischen den „Malweiblein“ und ihren stärkeren Kollegen eine gewisse, nicht leicht zu überbrückende Kluft. Es giebt ja äußerst tüchtige und befähigte Malerinnen, aber leider Gottes auch so viele, bei denen alles heiße Bemühen unnütz verpufft, weil ihre unzulängliche Begabung niemals imstande ist, ihnen mitten in der Flut so vieler Talente einen festen Halt zu verschaffen. Die Maler sehen deshalb in nicht allzu rosenroter Stimmung auf das beflissene Häuflein ihrer Schwestern in Apoll und sind ihnen, wenn sie auch Ausnahmen gelten lassen und respektieren, im allgemeinen doch nicht hold. solche Stimmungen übertragen sich unwillkürlich auch auf den geselligen Verkehr, deshalb kann es nicht wundernehmen, daß beide Teile am liebsten „unter sich“ sind.

Aber das ficht die tapferen Malerinnen nicht an, und wer einmal erfahren will, wie die Damen auch ohne Herren sich ausgezeichnet zu amüsieren verstehen, der lasse sich von ihren wundervollen Kostüm- und Karnevalsfesten erzählen, wo kein profanes Männerauge „korrigierende“ Blicke spielen, kein profaner Mannermund herbe Worte der Kritik verlauten läßt!

Dieser Artikel erschien zuerst am 16.08.1902 in Die Woche, er war gekennzeichnet mit „E. M.“.