Astronomische Plauderei von Dr. M. Wilhelm Meyer.

Einleitung.

Unwiderstehlich drängt der Menschengeist aus seinen Schranken. Die Erde ist seinem Geistesflug zu klein geworden. Er sucht die Einrichtung der Weltsysteme zu ergründen, in denen der Planet, auf dem wir wohnen, ein ganz unbedeutendes Individuum unter Millionen andern ist. Dabei tritt dann immer unbezwinglicher die Frage an uns heran, ob auf jenen andern Welten auch denkende und fühlende Wesen wohnen, deren Gedankenflug sich mit dem unsern in den unendlichen Räumen des Universums begegnet, aus Fernen her, wo längst die Erde und die Sonne in dem millionenfachen Gewirr der übrigen Welten verschwinden.

Wie aber sollen wir über diese Frage der Bewohntheit anderer Welten etwas erfahren ? Ein endloser Raum trennt uns von ihnen. Sehen wir von unserm Mond ab, den wir als einen Teil der Erde zu betrachten haben, auf dem das Leben bis auf geringe Spuren erstorben sein muß, so bleiben zwischen unserm nächsten Nachbar im Sonnenreich, Mars, im günstigsten Fall noch acht Millionen Meilen, von welcher Entfernung aus gesehen größere Gebiete, wie etwa Deutschland, in unsern besten Fernröhren als kleine dunkle Flecke erscheinen, deren Umrisse mit Mühe festzustellen sind. Wie sollen wir mit Wesen in Verbindung treten, die vielleicht auf diesen Kontinenten des Mars kämpfen und streben wie wir? Da ist ja allerdings die Funkentelegraphie erfunden, mit der man sich bereits über den Ozean hinweg zu verständigen beginnt. Weshalb sollte es nicht auch einmal gelingen, über den Aetherozean des Weltraums hin Zeichen von Planet zu Planet zu tauschen ?

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Dieser Weltraum ist ja in Wirklichkeit nicht leer. Wie über unser irdisches Meer die Wellen dahinziehn von Gestade zu Gestade, so durchdringen die Wellen des Lichts das Universum und branden, aus seinen letzten Tiefen zusammenströmend, gegen die durch ihn dahineilenden Weltkörper, und jede ihrer Wellen ist ein Buchstabe in den Depeschen der universellen Telegraphie ohne Draht, die die Weltkörper untereinander verbindet. Nur durch die Lichtwellen können wir überhaupt etwas über das Bestehen und das Wesen der Bewohner anderer Weltkörper erfahren.

Aber bisher haben uns die Mitteilungen des Lichts nur sehr allgemeine Auskünfte gegeben. Wir wissen, wie groß die uns nächsten Himmelskörper sind, nach welchen Gesetzen sie sich um das allgemeine Zentrum des Systems bewegen; von einigen wenigen haben wir dann noch etwas über die Beschaffenheit ihrer Oberfläche erfahren, und ob eine Lufthülle darüber lagert, und endlich weiß man von den selbstleuchtenden Körpern, welche chemischen Grundstoffe uns ihr Licht zusenden. Bei unserem Mond und beim Mars allein gehen unsere Kenntnisse von der Oberfläche weiter, und man kann von ersterem sagen, daß intelligente Wesen auf ihn nicht vorhanden sind und auch seit geologischen Zeitaltern nicht vorhanden waren, während man auf den Mars in jenen wunderbaren Kanalsystemen Spuren von Wesen entdeckt zu haben glaubt, die die Naturkraft auf ihrem Planeten zur Ausführung ungeheurer Bauten zwangen. Die Kraft unserer Sehwerkzeuge wird in absehbarer Zeit kaum wesentlich zu steigern sein, so daß von dieser Seite her ein bedeutend tieferer Einblick in die Verhältnisse der andern Himmelskörper nicht zu erwarten ist.

Aber wie unendlich erfinderisch ist die Natur und der Menschengeist! Es werden andere Werkzeuge erfunden werden, die von ganz ungeahnter Seite her uns der Lösung dieser Frage näherbringen werden, wie sich Geist und Intelligenz auf andern Welten entwickelt haben. Es wäre ja geradezu absurd zu glauben, daß im ganzen weiten Universum sich nur allein in der irdischen Menschheit die Materie mit dem über alle Welten hinwegfliegenden Geist verbunden hätte. Dieser homozentrische Standpunkt steckt von jener vorkopernikanischen Zeit her allerdings noch tief in uns, wo die Erde als der Hauptkörper des Weltalls betrachtet wurde, um den die andern Himmelslichter nur zu Nutz und Frommen der Menschheit kreisten. Ebenso wie die Erde damals im Mittelpunkt der materiellen Welt stand, so der Mensch in der des Geistes als die Hauptperson der Schöpfung. Wir können uns heute noch immer nicht in die Rolle hineindenken, die wir in Wirklichkeit als Sandkorn am Meeresstrand der Unendlichkeit spielen.

Unermeßlich weit vorgeschrittenere Wesen können und müssen sogar irgendwo im Weltgebäude existieren, da wir ja unzweifelhaft sehen, daß dort Welten in allen Entwicklungsstadien gleichzeitig vorhanden sind, und wir doch wahrlich gar keinen Grund zur Annahme haben, daß die Entwicklungsstufe unserer Erdenwelt zu den höchsten überhaupt vorhandenen gehört. Wollen wir uns einen Begriff von diesen höheren Intelligenzen machen, so können wir nicht anders, als von unsern eigenen Verhältnissen ausgehen, wenn wir uns nicht ganz und gar in bloßen Phantasien verlieren wollen. Wir brauchen aber unsere technischen Kenntnisse gar nicht so bedeutend erweitert denken, um die Funkentelegraphie so zu vervollkommnen, daß ihre Wirkungen bis zu andern Himmelskörpern reichen. Ein ganz neues Zeitalter wird einst erstehen, wenn wir es endlich einmal gelernt haben werden, die ungeheuren Kraftmengen zu benutzen, die uns die Sonne dauernd zustrahlt, während wir bis heute noch von dem ganz kleinen Ueberbleibsel dieser Sonnenkraft zehren, die uns unmündigen Kindern die vorsorgende Mutter Erde vor verflossenen Jahrmillionen in den Steinkohlen aufgespart hat. Alle uns mächtigsten Maschinen werden nachkommenden Geschlechtern einst wie Kinderspielwerke erscheinen gegenüber den Kraftwirkungen, die in Zukunft von Sonnenmotoren ausgehen werden. Wie heute schon Tesla Blitze hervorbringt, die über einen ganzen Saal hinwegzucken, so wird man einst elektrische Ladungen von der Kraft der Gewitterblitze benutzen können. Das bedeutet ja alles weiter nichts, als daß wir die vorhandenen Kräfte der Natur durch die höhere Kraft unseres Geistes lenken lernen werden. Die Wellen aber von solchen elektrischen Wirkungen sind, namentlich mit noch weiter verfeinerten Empfangsinstrumenten, zweifellos über Weltkörperentfernung hinweg zu spüren. Ist also die Vermutung begründet, daß beispielsweise auf dem Mars Wesen leben, die auf einer um Hunderttausende von Jahren uns vorausgehenden Entwicklungsstufe stehn, so müssen sie ganz unvorstellbar viel kräftigere und sichere Mittel zur freien Uebertragung der Gedanken über den leeren Raum hinaus besitzen, und sie horchen mit diesen beständig herüber zu uns, ob denn endlich einmal außer den Wirkungen der unbelebten Natur auch Zeichen zu ihnen hinüber gelangen, in denen sich ein Gedanke ausdrückt. Denn ebenso, wie wir in der Anordnung der Kanäle des Mars eine Einrichtung zu sehn glauben, die die Naturkräfte aus sich allein heraus und, ohne von einer Intelligenz geleitet zu sein, nicht ausführen konnten, so wird man in der Anordnung solcher Zeichen einer interplanetaren Funkentelegraphie ihren Ursprung aus verwandten Geistern erkennen, und ihre Entzifferung wird ebenso möglich werden, wie wir heute Hieroglyphenschrift lesen. Dann werden jene höheren Wesen auf dem Mars uns in unserer eigenen Sprache antworten, da sie längst erfahren mußten, daß wir ihre Sprache so wenig verstehn, wie etwa ein Buschmann die unsere, wenn er zum erstenmal mit Europäern zusammentrifft.

Man wird diesen Gedanken zum äußersten überschwenglich finden. Ganz ebenso überschwenglich aber würde man noch vor zwanzig Jahren die Ueberzeugung gehalten haben, es werde einstmals möglich sein, vom Land aus sich mit einem Schiff zu unterhalten, das hundert und mehr Kilometer frei auf offener See fährt. Was ist denn so sehr Hypothetisches an unserer Behauptung ? Einmal behaupten wir, daß die moderne Technik auf dem Weg, den sie augenblicklich innehat, fortschreiten wird bis zur Beherrschung der uns überall umgebenden Naturgewalten in hundert- und tausendfach vergrößerter Wirkung, wobei aber in Wirklichkeit immer noch nicht der millionste Teil der uns umgebenden Kraftmengen verwendet zu werden braucht. Und die zweite Hypothese ist, daß es andere Weltkörper giebt unter den Millionen, die den Himmel bevölkern, auf denen eine ähnliche Entwicklung vor sich gegangen ist, wie auf unserer Erde, daß diese Entwicklung aber in den Ewigkeiten, die zu Gebote stehen, um ein paar Jahrtausende weiter gekommen ist, als die unsrige. Man wolle wohl bemerken, daß ich nicht etwa meine, alle gleichartigen Weltkörper, zum Beispiel alle Planeten, müßten auch in ihrem ganzen Entwicklungsgang einander ähnlich sein; ich behaupte nur, daß unter den Millionen von Welten sich wenigstens einige befinden, die – wie es unter vielen Menschen einige giebt, die einander frappant ähnlich sind – einen in der Hauptsache gleichen Entwicklungsgang genommen haben. Am wahrscheinlichsten giebt es dann eine solche Aehnlichkeit auch bei den Himmelskörpern unter Geschwistern, also etwa unter den Planeten unserer Sonnenfamilie.

Wenn uns nun zwar von dort her leider noch keine sicheren Lebenszeichen zugegangen sind, so wollen wir doch in folgenden Betrachtungen eine Gedankenreise durch diese Sonnenwelt wagen und, so weit es dem Stand unserer modernen Wissenschaft entspricht, den Möglichkeiten einer Lebensentfaltung dort nachspüren.

Ein Ausflug nach dem Mars.

Wollen wir verwandte Wesen in den Sternen suchen, so wenden wir uns am besten zuerst unserer Nachbarwelt Mars zu, wo wir die Lebensbedingungen den uns bekannten am ähnlichsten annehmen müssen, ebenso wie wir die Natur der Nachbarstaaten unseres Vaterlandes besser verstehen wie die ganz anderer Zonen.

Unser Reiseziel umkreist die Sonne in größerer Entfernung als unser Planet. Während wir etwa zwanzig Millionen Meilen von der Sonne entfernt bleiben, hat die Bahnellipse, in der sich Mars um die Sonne bewegt, einen größten Durchmesser von etwa dreißig Millionen Meilen. Im günstigsten Fall, wenn er sich nämlich, von uns aus gesehen, gerade der Sonne gegenüber in der sogenannten Opposition befindet, trennen ihn, wie schon vorhin gesagt, nur etwa acht Millionen Meilen von uns. Von den uns ebenbürtigen Himmelswelten kommt uns allein nur Venus noch näher, bis auf fünf Millionen Meilen; in der betreffenden Stellung aber wendet uns Venus ihre Nachtseite zu, die ganz und gar nicht interessant ist, weil man auf ihr fast nichts erkennt. Mars dagegen ist in seiner größten Nähe zur Erde voll von der Sonne beleuchtet, und es ist bekannt, wie viele wunderbare Dinge er uns bei dieser Gelegenheit zeigt.

Unsere Gedankenreise bis dort hinauf ist schnell vollendet. Es giebt ja kein anderes Vehikel dafür, als die Aetherwellen, die sich mit der Geschwindigkeit des Lichts fortpflanzen. Eine Depesche der Funkentelegraphie braucht im günstigsten Fall kaum drei Minuten bis dort hinüber, und in gleich kurzer Zeit sind auch unsere Gedanken dort.

Noch ehe wir auf die Oberfläche gelangen, erkennen wir deutlich, daß die Luft auf dem Mars beträchtlich dünner ist, als bei uns. Aber es ist schon ein gutes Zeichen, daß wir überhaupt Luft antreffen, denn ohne sie können wir uns kein Leben denken. Alle organische Thätigkeit ist auf den Austausch luftförmiger Stoffe begründet. Auch die Pflanzen atmen durch alle ihre Poren und müssen sterben so gut wie wir, wenn man ihnen die Luft entzieht. Während aber die Tiere den Sauerstoff einatmen und ihn in ihren verschiedenen Organen verbrennen, genau so, wie wir es mit den Steinkohlen in einer Maschine thun, um durch die Kraft der Wärme sie in Thätigkeit zu erhalten, und dann als verbrauchte Gas oder gewissermaßen als Verbrennungsprodukt Kohlensäure ausatmen, so ist es bei den Pflanzen gerade umgekehrt; sie holen die uns schädliche Kohlensäure wieder aus der Luft und geben uns den Sauerstoff dafür frei zurück, so daß wir ihn neu verbrennen können. Wo irgendwo auf einem Himmelskörper Leben ist, muß es auch zwei ähnlich sich ergänzende Arten von Wesen geben, wie bei uns Pflanze und Tier, unter deren physiologischer Thätigkeit sich ein Kreisproeß vollzieht, weil sonst derjenige chemische Stoff, der die für jede innere oder äußere Bewegung nötige Energie durch seine Verbindung mit andern zu liefern hat, bald verbraucht sein würde. Fachmännisch ausgedrückt sagt man, die Tiere wirken oxydierend, die Pflanzen reduzierend, und diese beiden ineinander arbeitenden Gattungen von Lebewesen sind auch überall auf andern Welten notwendig. Außerdem müssen auch die reduzierenden Wesen die unbeweglichen, festgewachsenen sein, weil zu jeder Bewegung eine Oxydation, ein Freimachen von Wärme, nötig ist. Kurz und gut, überall im Weltgebäude, wo überhaupt Leben sein kann, muß es Pflanzen und Tiere zugleich geben, wie grundverschieden ihre äußeren Formen auch sein mögen. Es ist aber durchaus nicht notwendig daß jener chemische Kreisprozeß zwischen Sauerstoff und Kohlensäure vor sich geht, wie bei uns. Es giebt noch eine ganze Reihe von Stoffpaaren, bei denen unter bestimmten andern physikalischen Bedingungen ein ähnlicher Kreisprozeß möglich ist.

Genug, wir finden auf dem Mars Luft. Sie ist zwar sehr dünn, aber doch nicht dünner, als wir sie auf unsern hohen Bergen antreffen, auf denen wir immerhin noch zu leben vermögen. Die genaue Zusammensetzung dieser Marsluft können wir zwar nicht ermitteln, aber es scheint doch, daß auch sie Sauerstoff enthält und auch noch ein Etwas, das unserm Wasserdampf jedenfalls in seinem physischen Verhalten ähnlich ist. Das ist wieder eine sehr wichtige Wahrnehmung. Auch eine allgemein verbreitete Flüssigkeit gebrauchen alle Organismen, in der sich die ihnen nötigen erdigen Stoffe auflösen können, um in den Organismus aufgenommen und weitergetragen zu werden, damit diese Stoffe in allen Teilen ihres Körpers als Bausteine zur weiteren Entwicklung dienen. Solche Flüssigkeit, die die Atmosphäre in Dampfform erfüllt und sich aus ihr als Schnee niederschlägt, wenn es kälter wird, giebt es also auch auf dem Mars, wie wir schon von der Erde aus ganz deutlich sehen können. Die Teile des Planeten, die sich in seiner Bewegung um die Sonne ein halbes seiner Jahre lang abwenden, wie bei uns abwechselnd die Pole, werden weiß. Dagegen taut meist aller dieser Marsschnee von den Polen im Sommer wieder weg, also anders wie bei uns, wo gewaltige Eismauern uns zu allen Jahreszeiten von der Erstürmung jener „geographischen Punkte“ zurückhalten.

Dieser Umstand ist für uns sehr interessant. Es giebt dafür nur zwei Erklärungen. Entweder ist es auf dem Mars wärmer wie bei uns, so daß das Eis leichter wieder wegschmelzen kann, oder es giebt dort weniger Feuchtigkeit, worunter wir ja immer noch nicht eigentliches Wasser zu verstehen brauchen. Bei weniger Feuchtigkeit in der Luft überhaupt wird es weniger Niederschläge geben, die also dann auch leichter weg tauen können. Welche von beiden Erklärungen ist die annehmbarere ? Bei oberflächlichem Hinblick wird man die erste Annahme sogleich verwerfen, da wir ja wissen, daß der Mars weiter von der Sonne entfernt ist wie wir und folglich auch weniger Wärme von ihr empfangen muß. Die Wärmestrahlung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab, und da jener Planet eineinhalbmal weiter vom großen Weltofen absteht, so läßt sich mit voller Sicherheit berechnen, daß er auf jeden Quadratzentimeter seiner Oberfläche nur etwa 0,4 der Wärme zugestrahlt erhält wie wir. Um ebenso viel weniger wird also die große Maschine der Atmosphäre dort geheizt, und in gleichem Maß muß sie träger arbeiten. Aber bei etwas tieferer Einsicht in die vorliegenden Verhältnisse stellen sie sich doch nicht so einfach. Es läßt sich zeigen, daß unsere Atmosphäre reichlich die Hälfte der ihr zugestrahlten Sonnenwärme verschluckt, ehe sie zur Erdoberfläche gelangen kann. Je dichter die Luft ist, desto mehr Wärme nimmt sie auf, um sie zu den verschiedenen meteorologischen Arbeiten zu verwenden. Deshalb „sticht“ auch die Sonne so sehr auf hohen Bergen, und wir verbrennen uns an ihr die Haut, wenn auch das Thermometer im Schatten unter Null steht. Nun haben wir aber schon gesehen, daß auf dem Mars die Luft auch an der Oberfläche nur so dünn ist wie bei uns auf hohen Bergen. Es gelangt also sicher wesentlich mehr von der an der obersten Grenze seiner Atmosphäre eindringenden Sonnenstrahlung zur Oberfläche als bei uns, und es ist wohl möglich, daß schon dieser Umstand allein hinreicht, um den Verlust wegen der größeren Entfernung des Mars von der Sonne wieder auszugleichen. Die Oberflächenwärme braucht also dort nicht geringer zu sein wie bei uns. Die Wärmeaufsaugung in der Atmosphäre geschieht namentlich durch den in ihr aufgelöst enthaltenen Wasserdampf, und das Gleiche würde jeder andere Stoff thun, der etwa auf dem Mars die Stelle des Wassers als Feuchtigkeit vertritt, denn immer wird durch den Uebergang der Aggregatzustände ineinander entweder Wärme freigemacht oder gebunden. Trifft also auch unsere zweite Annahme zu, die Feuchtigkeit sei dort geringer als bei uns, so entsteht auch dadurch ein Plus von Wärme für die Oberfläche. Nun ist aber gar kein Zweifel darüber, daß die das Wasser dort vertretende Flüssigkeit in weit geringeren Mengen drüben vorhanden ist, wie bei uns das Wasser. Nicht nur die vollständige Schneeschmelze, von der wir sprachen, sondern noch eine ganze Reihe anderer Beobachtungsthatsachen beweisen dies. Es giebt zum Beispiel nur sehr selten Wolken und nur ganz vorübergehende Verschleierungen der Atmosphäre auf dem Mars, und die dunklen Stellen auf seiner Oberfläche, die wir nach ihrer Lage und sonstigen Eigenschaften als Meeresboden bezeihchnen müssen, sind offenbar sehr seicht, so daß man zu gewissen Jahreszeiten an den Uferrändern die Bodengestaltung durchschimmern sieht.

Wir befinden uns also auf einer Welt mit weniger Luft und weniger Feuchtigkeit darin als bei uns, und beide Umstände bewirken, daß die Sonnenwärme auf ihrer Oberfläche nicht wesentlich von der auf der Erdoberfläche verschieden ist. Wir haben uns etwa ein Alpenklima vorzustellen, doch ohne seine größere Feuchtigkeit, die eine Folge des den ganzen Sommer anhaltenden Schmelzprozesses in den Hochalpen ist, der für den Mars wegfällt. Sind also auch sonst die Lebensbedingungen dort den unsrigen verwandt, so können auf dem Mars im allgemeinen größere Pflanzen nur noch schwer fortkommen. Aber auch die Almnatur kann sich nicht entwickeln, die einer großen Feuchtigkeitsmenge bedarf. Es wird auf den Höhen nur ein ganz dürftiges Leben fortkommen können, namentlich da die aus dem immer heiteren Himmel auf das Gestein niederbrennende Sonne völlig austrocknend wirken muß. Der größte Teil der Marsoberfläche ist mit gelbroten Gebieten überdeckt, die etwa die Farbe unserer Wüsten haben und in den verschiedenen Jahreszeiten ihr Aussehen nur sehr wenig verändern. Hier giebt es also keine Vegetation, die ihren blütenreichen Frühling, ihren grünumrankten Sommer, ihren farbenreichen Herbst und ihren lebenfeindlichen Winter hat, obgleich wir genau die Grenzen dort auf unserer Nachbarwelt angeben können, wo die gemäßigten Zonen sich von den bei uns immergrünen Tropen scheiden, und wo ebenso wie bei uns ein Kreislauf der Vegetation zwischen üppiger Entfaltung in dem Wärmeüberfluß des Sommers und der starren Ruhe des Winters stattfinden müßte, wenn hier überhaupt Vegetation vorhanden wäre, möge sie in ihrem Wesen auch noch so verschieden von der unsrigen sein. In vereinzelten Fällen aber hat man wahrgenommen, daß selbst bis gegen den Aequator des Mars hin, dessen Lage wir genau feststellen können, einzelne dieser gelben Gebiete vorübergehend weiß werden oder sich mit weißen Fleckchen besprenkeln. Hier schneit es also selbst unter den Tropen, namentlich auf den Bergen, die übrigens nicht besonders hoch sein können, weil sie auch bei untergehender Sonne keine merklichen Schatten werfen. Selbst unter dem Marsäquator wird es also zuweilen empfindlich kalt, was wohl zu begreifen ist, wenn man bedenkt, daß die Nächte bei der immer reinen Luft viel Wärme in den Weltraum ausstrahlen müssen. Einer üppigen Vegetation sind also diese Verhältnisse selbst unter dem Aequator nicht günstig. Da die Pflanzen aber die Grundlage auch für das tierische Leben bieten, müssen wir also die gelben Gebiete auf dem Mars, die eigentlichen Landgebiete für verödet halten.

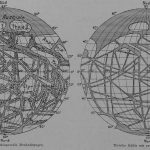

Aber diese Wüsteneien sehen wir vielfach von dunklen Streifen durchzogen, den berühmten Kanälen, die die großen dunklen Gebiete, die sogenannten Meere mit einander verbinden. Jene gelben, unveränderlichen Stellen bilden einen Gürtel rings um den Marsäquator herum, die dunklen dagegen legen zu beiden Seiten in den gemäßigten und Polarzonen. Die Verteilung von Land und Meer ist also von der auf der Erde wesentlich verschieden. Bei uns geht der Aequator meist über Meere hinweg, wie denn bekanntlich auf der Erde die Wasserbedeckung vorherrscht, während auf dem Mars, auch wenn man alle dunklen Flecke für Meere erklärt, viel mehr Land als Wasser vorhanden ist. Auch dieses Verhältnis zwischen Land und Meer bestätigt unsere früheren Wahrnehmungen, daß die Feuchtigkeitsmenge auf dem Mars geringer ist wie bei uns

Jene dunklen Streifen sowohl wie die sogenannten Meere verändern nun im Gegensatz zu den gelben Gebieten gelegentlich ihr Aussehen im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel. Einzelne dieser Kanäle entstehen und vergehen mit ihnen, andere färben sich dunkler oder heller, und einige der „Meere“ weisen zuweilen einen Anflug von grünlicher Färbung auf. Hier zeigen sich deutliche Spuren einer lebendigen Natur, die wir auf unserer Reise weiter verfolgen müssen.

II.

Ein Ausflug auf den Mars.

Unsere Forschungsreise zur Welt des Mars empor enthüllt uns immer wunderbarere Thatsachen. Der amerikanische Privatastronom Lowell, der sich auf einem 2500 Meter hohen Berg in Arizona eine große Sternwarte hauptsächlich nur zu dem Zweck erbaut hat, jenen Planeten auf das schärfste in allen Regungen seiner Natur zu verfolgen, erzählt uns Dinge von ihm, die gar nicht anders als durch das Vorhandensein einer Vegetation gedeutet werden können, die der unsrigen in allen wesentlichen Punkten gleich ist. Wenn die Schneeflecke in der Polarregion und der gemäßigten Sone kleiner zu werden beginnen, umgeben sie sich zunächst mit einem dunklen Rand, ganz so wie bei uns nach der Schneeschmelze das dunkle Erdreich hervortritt. Bald darauf nimmt dann diese dunkle Umrandung einen deutlichen grünen Farbenton an. Während im Sommer des Mars ein Teil der dunklen Gebiete sich immer heller färbt und so den gelben Wüsten ähnlich wird, das heißt austrocknet, werden diese Stellen nun im Frühjahr nach der Schneeschmelze wieder dunkel, die Reservoire füllen sich aufs neue mit Feuchtigkeit; auch sie überziehen sich mit einer grünlichen Färbung. Nun werden auch die Kanäle dunkler und breiter, ja an vielen Stellen überhaupt erst sichtbar, während sie im Winterhalbjahr verschwanden. Diese Kanäle sind zweifellos eben so wenig Wasserläufe, wie die dunklen Stellen eigentliche Meere sind. Große spiegelnde Wasseroberflächen sind überhaupt auf dem Mars selten; wir müßten von der Erde aus das von ihnen rückstrahlende Sonnenbild als hellleuchtenden Punkt sehen, was niemals wahrgenommen ist. Die dunklen Flecke haben wir uns also als Niederungen vorzustellen, die vielleicht früher einmal Meere waren, bei dem zunehmenden Wassermangel aber sich in feuchte, Moorgründen ähnliche Gebiete verwandelten. Die schnurgeraden, zwixchen den dunklen Gebieten durch die gelben Wüstendistrikte hinziehenden sogenannten Kanäle müssen wir für ungeheure Bauten erklären, die die Marsbewohner zur Wasserversorgung ihres Planeten errichtet haben. Sie besitzen oft eine Breite von hundert und mehr Kilometer; viel schmälere Objekte würde man von uns aus überhaupt dort nicht mehr sehen können. Es wäre widersinnig, bei dem sonst herrschenden Wassermangel annehmen zu wollen, daß diese Kanäle mit Wasser gefüllt wären. Es mag vielleicht in ihrer Mitte ein schmaler Wasserlauf vorhanden sein, die ganze Breite der Kanäle aber wird von einem Vegetationsgebiet ausgefüllt, das ebenso wie die dunklen Gebiete, die die Kanäle verbinden, zur Zeit der Frühjahrsschneeschmelze genügend mit Wasser gefüllt wird, um die Pflanzenwelt neu zu beleben. Wenn dann die Bäume in der Umgebung der eigentlichen Wasserläufe sich neu belauben, erzeugen sie dadurch die dunklen Schattierungen, durch die jene sogenannten Kanäle uns erst sichtbar werden.

Wir haben nun aber bei einer früheren Betrachtung gesehen, daß überall, wo Pflanzen sind, auch Tiere sein müssen, weil zwischen beiden Arten von Wesen ein beständiger Austausch der Stoffwechselprodukte stattfinden muß, ohne den bald die für den Lebensprozeß nötigen Grundstoffe chemisch gebunden wären. Die Pflanzen allein verbrauchen allen Koblenstoff, die Tiere den Sauerstoff, beide aber tauschen die ihnen nötigen Lebenselemente untereinander aus. Haben uns also die vorher angeführten Beobachtungen von dem Vorhandensein eines Pflanzenwuchses überzeugt, so bleibt zugleich kein Zweifel, daß es auch Tiere auf dem Mars giebt. Die Entwicklungsgeschichte einer Pflanzen- und Tierwelt muß aber, auf welchem Weltkörper es auch sei, miteinander nahezu parallel laufen. Ich meine, daß in einer Welt, die bereits hochentwickelte Pflanzen besitzt, die Entwicklung der Tierwelt nicht weit dahinter zurückstehen kann. Nun haben wir aber gesehen, daß auf dem Mars eine laubabwerfende Vegetation vorhanden sein muß, die auch dort nur eine hohe Entwicklungsstufe einnehmen kann. Daraus folgt wieder, daß auch die Tierwelt auf dem Mars eine vorgeschrittene Stufe einnehmen muß. Nicht lange nachdem in der Urzeit die Laubgewächse auf der Erde auftraten, zeigte sich auch der Mensch. So kommen wir Schluß auf Schluß von den verschiedensten Seiten her immer wieder zu der Ueberzeugung, daß unser Nachbarplanet intelligente Wesen beherbergen muß.

Diese Wesen haben die öden Landgebiete mit einem auf das zweckmäßigste ausgedachten System von Wasserläufen durchfurcht, dem die Naturentfaltung folgte, um den nötigen Nährstoff hervorzubringen.

Bis hierher hat uns unsere wissenschaftliche Führerin geleitet. Wir wollen uns nun etwas näher wagen, wobei allerdings hier und da auch die Phantasie mitwandern muß. Eins bemerken wir übrigens, auf der Oberfläche des Mars nun endlich ankommend, ganz deutlich: wir fühlen uns wesentlich leichter als auf unserm Planeten. Es läßt sich mit mathematischer Sicherheit berechnen, daß ein Kilogramm, auf die Oberfläche des Mars übertragen, nur 0,38 Kilogramm wiegen würde. Das Gewicht aller Körper ist also fast auf den dritten Teil herabgesetzt. Wir können hieraus die Vermutung schließen, daß die Lebewesen dort um ebenso viel größer entwickelt sind, weil die Größe der Organismen offenbar von dem Verhältnis zwischen den molekularen Anziehungen, die die Organe aufbauen und ihnen die nötige innere Festigkeit geben, und der allgemeinen Schwere abhängen muß, die bei einem zu üppigen Emporwachsen dieser Festigkeit eine Grenze setzt, zum Beispiel die Zweige zum Brechen bringt.

Unsere Phantasie zeigt uns also in den Gefilden des Mars ungeheure Laubbäume, die ihre Kronen mehr als noch einmal so hoch wie unsere mächtigsten Eichen und Buchen in einen ewig klaren Himmel erheben, die Niederungen und sogenannten Kanalfurchen mit einem dichten Flechtwerk ihrer großen Blätter überschattend, um ihnen das immer karger werdende Lebensblut des Planeten, das Wasser, möglichst lange zu erhalten. Unter diesen dunkelgrünenden Blätterdomen tummeln sich lebendige Wesen von riesenhafter Größe, stellen wir uns Menschen vor noch einmal so groß wie wir. Dagegen wird die Individuenzahl auf dem Mars auch relativ viel geringer sein als bei uns, einmal weil die Gebiete, wo das Leben sich noch entfalten kann, dort oben schon sehr eingeschränkt sind, und andrerseits die geringere Wassermenge und Sonnenwärme diese Lebenentfaltung gleichfalls beeinträchtigen. Außerdem haben wir zu bedenken, daß die ganze Oberfläche des Mars etwa viermal kleiner ist als die der Erde. Unsere wissenschaftlich geleitete Phantasie zeigt uns also auf unserer Nachbarwelt eine kleine Gemeinschaft von körperlich großen und geistig hochentwickelten Wesen, die nicht mehr wie wir ihren Weltkörper mit Nationalitätsgrenzen zerstückeln. Das beweist das über ihren ganzen Planeten hin einheitlich durchgeführte System der „Kanäle“. Diese Wesen dürfen, angesichts der immer karger werdenden Gaben der Natur, ihre Zeit und ihre Kraft nicht mehr durch Eifersüchteleien verlieren; sie sind endlich einig geworden und haben nur dadurch die ungeheure Kraft auch über die Natur gewonnen, die vielleicht in ganz ungeahnt großartiger Weise zu ihrer mächtigen Gehilfin wurde. In einem höchst interessanten Roman des geistreichen Naturphilosophen Laßwitz: „Auf zwei Planeten“, in dem jene vorgeschrittenen Wesen des Mars in Raumschiffen zur Erde gelangen, sie erobern und zu einer Provinz des Marsreichs erklären, wird ausgeführt, wie diese Marsbewohner die hochliegenden Gebiete ihres Weltkörpers zur Errichtung von Sonnenkraftstationen verwerten. Was hier romanhaft geschildert wurde, ist eine notwendige Folge der Kulturentwicklung auf einem Planeten wie unsere Erde oder Mars. Wenn die aus früheren Zeitaltern aufgestapelte Sonnenenergie in den Steinkohlen verbraucht sein wird, werden wir dazu gezwungen sein, die uns direkt zuströmende Fülle von Sonnenkraft in ihren verschiedenen Formen uns nutzbar zu machen. Schon kennen wir Wind- und Wassermotore, und in den sonnenreichen Gebieten der Tropen, besonders am Rand der Sahara, fängt man die Sonnenwärme in großen Hohlspiegeln auf, um damit die Kessel von Dampfmaschinen zu heizen. Auch auf unserer Erde wird das Wasser immer mehr verbraucht, so daß in kommenden geologischen Zeitaltern in Bezug auf die Wasserverteilung auch in unserer Atmosphäre ähnliche Verhältnisse eintreten müssen, wie wir sie heute auf dem Mars vor uns sehen.

Aber wir dürfen unserer Phantasie die Zügel nicht weiter schießen lassen und wollen uns lieber, ehe wir diese interessante Nachbarwelt wieder verlassen, noch ein wenig über ihre astronomischen Verhältnisse orientieren, die sich mit vollkommener Sicherheit feststellen lassen. Tagsüber sehen wir dort einen fast beständig klaren Himmel über uns, der wahrscheinlich so tief blau sein wird, wie wir ihn bei uns im Hochgebirge sehen. Die Sonne, ein wenig kleiner wie bei uns, geht dort auch im Osten auf und zieht ihre Tageskreise ganz ebenso wie bei uns. Auch die Länge des Tages ist nahezu die gleiche. Wenn dann das Tagesgestirn sich zur Neige wendet, sehen wir wohl einen besonders hell strahlenden Stern zuerst die Dämmerung durchbrechen; es ist unsere liebe Erde, der Abend- und Morgenstern am Himmel des Mars. Alle die uns wohlbekannten Sternbilder ziehen über den Himmel in gewohnter Weise hin, nur ruhiger mögen im allgemeinen die Sterne erscheinen, weil die Atmosphäre dort trockener und weniger bewegt ist. Auch einen Mond sehen wir am Himmel des Mars erglänzen, kleiner wie der unsrige, aber so wie er Phasen zeigend. Er wechselt unter den festen Sternen seinen Ort, jedoch so, daß er, vom Horizont aus gemessen, fast still zu stehen scheint. Die Sterne ziehen hinter ihm von Aufgang zu Untergang; er macht da gegen diese tägliche Bewegung nur in geringem Maß mit, aber er wechselt nach dem veränderten Stand der Sonne beständig seine Phase. Befand er sich zum Beispiel bei Sonnenuntergang nahezu im Zenit, also gerade über unserm Haupt, so zeigt er sich als zunehmender Halbmond. Bis Mitternacht ist er dreiviertel voll geworden und ist inzwischen halbwegs gegen den Westhorizont niedergestiegen. Wenn dann am andern Morgen die Sonne im Osten wieder aufgeht, ist er im Westen im Untergang als Vollmond. Er bleibt nun einen Tag unsichtbar, um beim nächsten Aufgang der Sonne mit ihr zugleich als Neumond emporzusteigen.

Wir haben längst inzwischen noch einen andern Mond bemerkt, der im Gegensatz zu allen andern Gestirnen es beliebt, im Westen auf und im Osten unterzugehen. Er ist ein gar wunderlich schnellfüßiger Geselle; dreimal während eines ganzen Tags erscheint er an derselben Himmelsstelle und wechselt etwa ebenso schnell seine Phasen. Bei dieser schnellen Beweglichkeit und dem beständigen Phasenwechsel ist dieser Mond der denkbar beste Zeitzeiger für die Marsbewohner; sie gebrauchen vielleicht keine andere Uhr als diese himmlische. Beide Monde führen ein wunderbar wechselndes Spiel mit einander, das die Blicke jener glücklicheren Wesen immer wieder zum Himmel emporziehen mag.

Ein Ausflug nach der Venus und dem Merkur.

Bei unserm Ausflug auf den Mars haben wir gesehen, eine wie wichtige Rolle die Temperaturverhältnisse für die Entwicklung des Lebens auf andern Weltkörpern spielen. Das wissen wir ja auch schon von der Erde her. Das Leben ist bei uns nur innerhalb gewisser Temperaturgrenzen möglich, die sich immer enger ziehen, mit je höher organisierten Wesen wir es zu thun haben. Bei den warmblütigen Tieren bedeutet bekanntlich die Erhöhung der Blutwärme um nur wenige Grade über den normalen Stand den sicheren Tod. Eine wesentliche Abkühlung des Bluts ist zwar nicht unmittelbar lebensgefährlich, hindert aber die Regungen des Lebens; die Kälte macht uns erstarren. Beide Erscheinungen, die tödliche Wirkung der Fieberhitze wie das Erstarren durch die Kälte, erklären sich aus den Eigenschaften des Eiweiß, das in der Hauptsache unsern Körper zusammensetzt. Jedermann weiß, daß das Eiweiß in der Hitze gerinnt und daß es dann auf keine Weise mehr in seinen früheren Zustand zurückgebracht werden kann. Niemand kann aus einem gekochten Ei wieder ein rohes machen. Dagegen kann man Eiweiß bis gegen null Grad abkühlen, ohne daß es seine Eigenschaften verliert. Es erstarrt nur allmählich, wie Wasser gefriert, und taut wie dieses wieder auf bei erhöhter Temperatur. Aus diesem Grunde erstarren unsere Finger in der Kälte, werden aber beim Erwärmen wieder geschmeidig. Nur darf die in den Zellgeweben enthaltene Feuchtigkeit nicht wirklich gefrieren, weil Eis mehr Raum einnimmt als Wasser und deshalb in den Zellen beim Festwerden nicht mehr Platz genug hat. Es zersprengt sie und zertrümmert dadurch den Organismus.

Wesen, die wie wir in der Hauptsache aus Eiweiß aufgebaut sind, bedürfen deshalb auch auf andern Welten ähnlicher Temperaturverhältnisse wie bei uns. Alllerdings hat ja die Natur auch bei uns eine Menge von Schutzvorrichtungen erfunden, durch die die äußere Temperatur in weit ausgedehnteren Grenzen schwanken kann, ohne einen verderblichen Einfluß auf die innere Körperwärme auszuüben. Wir können lange Zeit hindurch in den tiefen Kältegraden der Polarregion leben, wo die Temperatur der uns umgebenden Luft gelegentlich bis zu hundert Grad gegen die unseres Körpers verschieden ist, ohne daß die Blutwärme sich dabei auch nur um einen Grad erniedrigt. Andrerseits haben Menschen kurze Zeit hindurch Lufttemperaturen vertragen, die über der des kochenden Wassers lagen. Die Luft mußte dabei nur sehr trocken sein, damit eine kräftige Verdunstung der Körperfeuchtigkeit eintreten konnte, die eine genügende Kälte entwickelte, um die Blutwärme normal zu erhalten. Nach diesen Erfahrungen können wir also wohl voraussetzen, daß uns ganz ähnlich organisierte Wesen noch auf Weltkörpern begegnen würden, deren Durchschnittstemperatur selbst bis zu hundert Grad auf oder ab von der unsrigen verschieden ist.

Innerhalb dieser Grenzen aber liegen höchstwahrscheinlich die Temperaturverhältnisse im ganzen Sonnensystem vom Merkur bis gegen den Saturn hin.

Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß die übrigen astronomischen Bedingungen der Lebensentfaltung günstig sind. Wie wir gefunden hatten, daß die geringere Sonnenstrahlung, die dem Mars als Planet im ganzen wegen seiner größeren Entfernung von der Sonne zukommt, durch seine dünnere Atmosphäre, die weniger Wärme verschluckt als die unsere, für die Oberfläche jenes Planeten wieder ausgeglichen wird, so können auf andern Planeten ja wieder andere Bedingungen eintreten, die im umgekehrten Sinn wirken.

Bei Venus zum Beispiel, deren Entfernung von der Sonne nur etwa drei Vierteile von der unsern beträgt und die deshalb im ganzen noch einmal so viel Sonnenwärme empfängt wie unsere Erde, wird dieser Ueberschuß wahrscheinlich dazu benutzt, durch Verdunstung großer Wassermengen eine dichte, fast immer wolkenbehangene Atmosphäre zu bilden, die einen großen Teil dieser Wärme verschluckt. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß an der Oberfläche der Venus keine größere Wärme herrscht wie bei uns. In dieser Hinsicht würde also der Entfaltung des Lebens, so wie wir es kennen, dort kein Hindernis entgegentreten. Die direkte Beobachtung bestätigt unsere Schlüsse in Bezug auf die Atmosphäre der Venus. In besonderen Fällen ist diese Lufthülle direkt oder durch ihre Strahlenbrechung wahrgenommen und ihre Höhe mindestens der der unsrigen gleich befunden worden. Zwar sehen wir, da Venus der Sonne nähersteht, meist nur die derselben abgewendete Seite, wo also Nacht herrscht, aber auch auf ihrer hellbeleuchteten Sichelgestalt erkennen wir nur in seltenen Fällen in ganz unsicheren Umrissen Gebiete, die auf feste Kontinente schließen lassen. Die Atmosphäre der Venus gewährt uns offenbar nur sehr selten einen Blick auf ihre Oberfläche. Wir haben uns also mit ziemlicher Sicherheit eine dicke, dunstige, feuchtwarme Luft vorzustellen, die die Sonnenstrahlen noch nicht auf die Oberfläche gelangen läßt. Deshalb muß auch der Boden beständig feucht, morastig bleiben. Wir haben Treibhausverhältnisse vor uns, in denen Pflanzen üppig aufwuchern können, die sumpfigen Boden lieben und die direkte Sonnenstrahlung entbehren können.

Daraus folgt also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, daß auf dem Planeten Venus gegenwärtig die Verhältnisse der für die Erde um Millionen von Jahren zurückliegenden Steinkohlenzeit herrschen.

Merkur ist eigentlich gar nicht als ein Planet anzusehen. In vielen astronomischen Beziehungen gehört er in die Klasse der Satelliten. Dies gilt im besondern von der Eigenschaft der Monde, ihren Planeten stets die gleiche Seite zuzukehren. Merkur thut dies in Bezug auf die Sonne. Deshalb giebt es für Merkur keinen Wechsel von Tag und Nacht. Eine Hälfte seiner Oberfläche ist den Sonnenstrahlen beständig ausgesetzt, die andere Hälfte liegt in ewiger Nacht. Nimmt man hinzu, daß die Sonnenwärme wegen seiner großen Nähe zum Zentralherd etwa sechseinhalbmal intensiver ist als bei uns, so begreifen wir, daß dort ganz grundverschiedene meteorologische Verhältnisse vorliegen müssen. Dazu kommt noch, daß Merkur keine ausgedehnte Atmosphäre haben kann, was aus der geringen Größe des Planeten folgt. Sein Durchmesser beträgt nur etwa ein Drittel von dem der Erde, etwa 4800 Kilometer. Merkur ist also nicht wesentlich größer als unser Mond. Diese notwendig wenig dichte Lufthülle, die der kleine Planet nur festhalten kann, vermag sicher auch nur wesentlich weniger Wärme zu absorbieren, und es gelangt deshalb sicher noch viel über sechseinhalbmal mehr Sonnenwärme auf die Oberfläche der der Sonne zugekehrten Hälfte dieses Planeten. Es können hier unmöglich Lebensbedingungen herrschen, die den unserigen ähnlich sind.

Luft und Erdboden müssen von den Sonnenstrahlen völlig ausgetrocknet sein, und die Oberfläche mag wegen der fortwährenden Einstrahlung den Kacheln eines glühenden Ofens gleichen, von dem die heiße Luft aufsteigt, um irgendwo einen Ausgleich zu suchen.

Ganz anders sind dagegen die Verhältnisse auf der Seite der ewigen Nacht. Dem eiskalten Weltraum beständig zugewendet und von einer nur wenig schützenden Lufthülle umgeben, können die Temperaturverhältnisse dort trotz der größeren Sonnennähe ähnlich sein wie bei uns. Von der „Sonnenseite“ muß beständig ein heißer Luftstrom die Nachtseite temperieren, von der umgekehrt ein kalter Luftstrom zurückfließt. Diese eigentümliche Welt besitzt also einen Wärme- und einen Kältepol. Ueber beiden müssen beständig gewaltige Luftwirbel herrschen. Ueber dem Wärmepol, wo die Sonne ohne Tages- und ohne Jahreswechsel fortwährend im Zenit steht, wirbelt die heiße Luft unaufhörlich empor und strömt in den oberen Luftschichten bis zum Kältepol hin, wo sie aus allen Teilen der Windrose zusammentrifft, um hier, der unten abfließenden kalten Luft nachströmend, zur Oberfläche hinabgerissen zu werden.

Zwischen der Sonnen- und der Nachtseite dehnt sich rings um den Planeten ein Gürtel, den man die gemäßigte Zone nennen könnte. Ihn treffen die Sonnenstrahlen nur schräg, und es ist sehr wahrscheinlich, daß hier noch die Sonne, ohne weder tief unter noch höher über den Horizont zu treten, doch noch auf- und untergeht. Unser Mond führt auch noch eine entsprechende Bewegung aus, indem er um eine Mittellage hin- und herschwankt. In dieser gemäßigten oder Dämmerungszone des Merkur kann sich vielleicht genügende Feuchtigkeit aufhalten, die sich den hier am schwächsten wehenden Winden mitteilt. Diese Feuchtigkeit, die auf diese Weise zur Nachtseite hinübergetragen wird, muß beim Kälterwerden der Luft hier wieder ausgeschieden werden. Wir können uns also die Nachtseite mit beständigen Wolkenzügen überdeckt denken, die einen schützenden Mantel gegen die aus dem Weltraum einstrahlende Kälte bilden. Diese Wolken werden von der sechseinhalbmal größeren Lichtfülle, die dem sonnennahen Planeten zuströmt, viel auffangen können und deshalb auch die Nachtseite mit einem Dämmerschein überziehen, der vielleicht bei einer größeren Lichtempfindlichkeit dort lebender Geschöpfe von Wolkenschleiern gedämpftes Sonnenlicht durchaus ersetzen kann. Kurz, es hindert uns nichts anzunehmen, daß von jener gemäßigten Zone an bis in eine gewisse Entfernung vom Kältepol hin eine Lebensentfaltung wohl vorhanden ist.

Aber wie seltsam verschieden muß diese Welt von der unsrigen sein! Keine Abwechslung von Tag und Nacht, von Sommer und Winter giebt es hier. Eine große Beständigkeit aller astronomischen und meteorologischen Verhältnisse ist eingetreten. Ein weites Gebiet des Planeten, etwas weniger als die Hälfte seiner ganzen Oberfläche, ist heiße Wüstenei, alles Lebens bar; auf der entgegengesetzten Seite aber herrscht lebendige Dämmerung, von hellen Wolken ausgehend, die immer nur in ein und derselben Richtung, nach dem Kältepol hinziehen und in ihren Lücken immer die gleiche, nur im Lauf von 88 Tagen einmal auf; und untergehenden Sterne zeigen, an einem Himmel, der niemals eine Sonne oder einen Mond sah. Zwischen diesen extremen Gebieten befindet sich jene „gemäßigte“ Zone, die noch einen Sonnenauf- und Untergang kennt. Aber das Tagesgestirn, fast dreimal größer als bei uns, steigt immer nahezu an der gleichen Stelle des Horizonts langsam und nur wenig empor, um an der gleichen Stelle auch wieder herabzupendeln. Alle Naturverhältnisse bieten wesentlich weniger Abwechslung, als wir es bei uns gewohnt sind; das ganze Naturbild ist deshalb wohl auch in den Einzelheiten eintöniger, ausgeglichener. Ob es die Lebewesen dort verstanden haben, aus ihrer eigenen Intelligenz heraus sich das Leben vielseitiger zu gestalten? Wir wissen es nicht. Wir haben überhaupt keinerlei Andeutung davon, daß auf Merkur Leben herrscht, wir sind jedoch davon überzeugt, daß überall da im weiten Universum auch Leben ist, wo ihm die Bedingungen zu seiner Existenz geboten sind.

Aber wir müssen nun von unserm Gedankenausflug zurückkehren, obgleich wir kaum die allernächsten Nachbarstaaten unseres Sonnenreichs besucht haben. Wie viele andere ganz verschiedenartige Welten bevölkern den Himmel! Unerschöpflich ist die Vielseitigkeit der Natur, die sie aus den einfachen Prinzipien ihrer Gesetze entwickelt, und die wir deshalb auch, geleitet von dieser uns bekannten Gesetzlichkeit, vor den Augen unseres Geistes entfalten können, ohne allzu falsch zu gehen. was wir Menschen in unserm schwachen Geist zu kombinieren vermögen, das hat die unendlich schöpferische Natur, die keine Möglichkeit unbenutzt läßt, sicher irgendwo auch verwirklicht, und noch unendlich vieles mehr, das keine Phantasie sich träumen läßt.

Dieser Artikel erschien zuerst in Die Woche 27/1902.