Plauderei von Fritz Skowronnek. Ganz Deutschland ist mit schönen, fischreichen Seen gesegnet. Am zahlreichsten finden sie sich in Norddeutschland, östlich der Elbe, im Verlauf des uralisch-baltischen Höhenzuges.

Da erblickt man von einer Bergeskuppe manchmal ein Dutzend Seenspiegel, und das geübte Auge erkennt an der Farbe des Wassers, ob sie tief oder flach sind. Die flachen schimmern grünlich, die tiefen leuchten in wunderbarem Blau. Nur wenige sind ganz reizlos. Die meisten sind von bewaldeten Uferhöhen umgeben, und an windstillen Tagen spiegelt sich das helle Laub der Birken, die düstere Pracht der Kiefern in der glatten Oberfläche.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Dem Volkswirt ist die Naturschönheit Nebensache. Er rechnet mit dem Ertrag unserer Binnengewässer und kommt dabei zu ganz ansehnlichen Ziffern. In manchen Gegenden hat freilich eine rücksichtslose Ausbeutung den Ertrag unserer Binnenseen stark vermindert, aber im großen Ganzen liefern unsere Gewässer doch noch respektable Fischmengen. Und dank der regen Thätigkeit, die seitens der Fischereivereine entwickelt wird, ist die Fischwirtschaft jetzt unausgesetzt darauf bedacht, den Bestand der Seen, Flüsse und Bäche nicht nur zu erhalten, sondern auch zu vermehren.

Die Hauptabnehmer sind naturgemäß die Großstädte, in denen das Pfund Fische teurer bezahlt wird als Fleisch. Allen voran geht Berlin, dessen Bedarf trotz der stetigen Steigerung der Zufuhr noch lange nicht gedeckt wird. Der Preis, der für frische Fische in der so viel angefeindeten Reichshauptstadt gezahlt wird, ermöglicht es den Fischwirten, ihre Waren von weither dorthin zu senden.

Der Hauptfisch des Sommers ist die Schleihe. Ihr weiches, fettes Fleisch kann in der Zubereitung mit säuerlicher Dillsauce geradezu als Delikatesse bezeichnet werden. Ihr am nächsten kommt der Aal, der in der Form „grün mit Gurkensalat“ ein bekanntes Lieblingsgericht der Berliner geworden ist. Daß er sauer eingekocht oder in Bier oder gebraten oder geräuchert auch nicht zu verachten ist, darf als ausgemacht gelten. Hinter diesen Edelfischen tritt der Blei mitsamt seinen näheren und entfernteren Verwandten, den Gieben, Plötzen, Rotaugen u. s. w., im Sommer stark zurück.

Man hört oft die Meinung äußern, das Gewerbe der Fischer sei mühselig und beschwerlich. Das stimmt. Besonders im Sommer kennt der Fischer keine Nachtruhe. Um zehn, manchmal auch noch später kommt der Fischer vom Auslegen der Nachtschnüre nach Hause zurück, und ehe der erste Morgenstrahl die Wolken färbt, muß er schon wieder auf dem See sein. Aber wenn seine Mühe durch guten Fang belohnt wird, dann überwindet seine frohe Laune nicht nur die Anstrengungen der Arbeit, sondern auch die Unbill des Wetters. Und von nichts ist der Fischer so abhängig wie vom Wetter. Sein schlimmster Feind ist nicht der Regen, denn der dringt höchstens bis auf die wasserdichte Haut, sondern der kalte Nordwind Wenn dieser rauhe Geselle weht, dann ist jede Mühe umsonst Der Fisch zieht sich in unnahbare Tiefen zurück, wo ihm kein Netz etwas anhaben kann.

Der Betrieb der Fischerei hat sich seit Jahrhunderten nicht im geringsten fortentwickelt.

Die gleichen Geräte, die unsere Altvordern anwandten, werden noch heute gebraucht. Ja, in den Hünengräbern hat man handtellergroße, aus Lehm gebrannte, runde Steine gefunden, die mit einem fingerdicken Loch in der Mitte versehen sind. Sie sind ohne Zweifel nichts anderes als die Steine, die noch jetzt in der gleichen Form und Größe zum Beschweren der Zugnetze gebraucht werden. Das Zugnetz ist überhaupt in jeder Gestalt das wichtigste Gerät der Fischer, mit dem sie die Schuppenträger im seichten Wasser ebensogut erhaschen wie in der Tiefe. Wenn der Zweck des Fanges es verlangt, werden winzige Netze verwandt, die kaum zehn Meter bespannen. Dann giebt es zahlreiche Zwischenstufen bis zu dem gewaltigen Wintergarn, in dem hunderte Tonnen Fische erbeutet werden. In der Form sind sie sich alle gleich. Sie bestehen aus zwei Flügeln, zwischen denen der Sack befestigt ist, in den der aufgescheuchte Fisch flieht und von der Bewegung des Netzes so lange aufgehalten wird, bis er am Ufer aus gehoben wird.

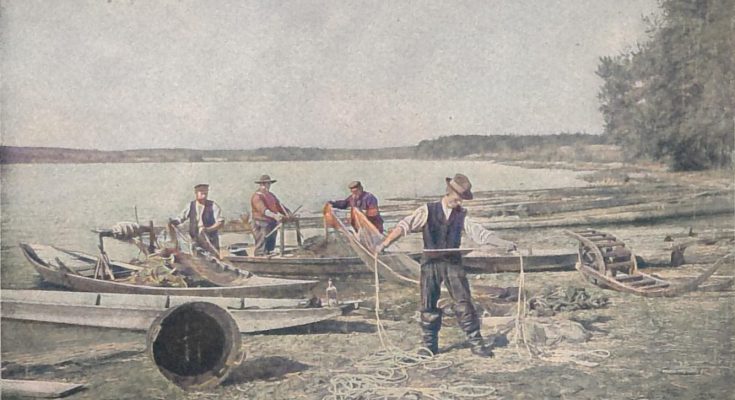

Das Tagewerk das Fischers beginnt im Morgengrauen mit dem Ausbessern des Netzes. Trotz aller Vorsicht reißt im Betrieb hier und dort eine Masche. Ein Baumast, der voll Wasser gesogen, versunken ist, ein hastiges Zugreisen, ein Anhaken an den Kahnbord fügt dem dünnen Gewebe Schaden zu, der ausgebessert werden muß, damit das Uebel nicht größer wird. Prüfend geht der Fischer an dem auf Stangen zum Trocknen aufgehängten Netz entlang, mit künstlichen Knoten schürzt er die zerrissenen Maschen ein. Sein Gehilfe lädt inzwischen das Netz auf den Schubkarren, auf dem es zum See gefahren wird, wo inzwischen die andern die beiden Kähne gerüstet haben. Mitten im Boot wird das Gestell angebracht, auf dem die Winde ruht, mit deren Hilfe das schwere Netz zum Ufer gezogen wird. Ein dritter Kahn, in dem der Fischwirt sein Gehilfen begleitet, hat in der Mitte einen abgeschlossener Raum, der mit Wasser gefüllt wird, um darin die gefangenen Fische lebend zu bewahren.

Merkwürdig, wie schweigsam die Fischer bei ihrer schweren Arbeit sind. Nur ein außerordentlich reicher Fang löst ihnen die Zungen. Sonst werden nur die allernotwendigsten Worte gewechselt. Noch nie habe ich einen Fischer singen hören, und das Pfeifen wird als Todsünde betrachtet. Es lastet augenscheinlich auf ihnen der Druck einer uralten Ueberlieferung, die ihnen größte Stille bei der Arbeit gebietet.

Noch in einer andern Beziehung gleichen sich alle Fischer: sie sind mit Röcken von ehrwürdigem Dienstalter bekleidet, deren Aussehen jeder Beschreibung spottet. Die Aermel werden mit einem Bindfaden fest am Handgelenk zugeschnürt, um das Eindringen des Wassers zu verhindern. Besondere Sorgfalt verwendet jeder Fischer auf seine Stiefeln. Das sind gewichtige Exemplare aus dickem Kernleder, deren Preis die Sorgfalt erklärlich macht, mit der sie behandelt werden. An jedem Morgen werden sie mit Marsöl und ähnlichen Produkten der modernen Industrie so reichlich gesalbt, daß der Einfluß des Wassers die Fettschicht nicht auflösen und auslaugen kann.

Zur Ausrüstung gehört stets ein reichlicher Vorrat von Getränken, denn das Wasser des Sees ist im Sommer, wenn es „blüht“, nicht zu genießen. An kalten Tagen wird wohl eine Flasche Branntwein mitgenommen, in allgemeinen jedoch überwiegt der Genuß des sogenannten Braunbiers, das in den kleinen Landstädtchen in vorzüglicher Qualität hergestellt wird.

Sind die Vorbereitungen beendigt, dann „stechen die Boote in See“. Eng verbunden fahren sie auf die Tiefe, denn das Netz lagert auf beiden zu gleichen Teilen. Ist der richtige Abstand vom Ufer gewonnen, dann wird zunächst der Sack, auch Keutel oder Kuttel genannt, ausgeworfen. In dem Augenblick, in dem die Flügel beginnen, trennen sich die Kähne, um die Flügel parallel dem Ufer ins Wasser zu senken. Jetzt steht das Netz. Nun fahren die Boote schnell zum Ufer und lassen von der Winde die ein- bis zweihundert Meter langen Zugleinen ablaufen. Am Rand wird jeder Kahn verankert. Langsam und bedächtig beginnt das Einholen. Es muß sehr gleichmäßig geschehen, weil sonst der Sack in eine seitliche Lage gerät, wodurch seine Oeffnung von der Netzwand des vorauseilenden Flügels verdeckt wird. Nun sind die Leinen eingeholt, das Netz ist dicht am Ufer angelangt. Jetzt werden die Kähne, während die Leine wieder ausläuft, am Seerand gleichmäßig zu einander geschleppt und dicht verbunden. Zum zweitenmal werden die Leinen aufgewunden, bis die Fischer die Flügel mit der Hand ergreifen und langsam in die Kähne stauen. Dabei sieht der Fischwirt, so weit es die Länge seiner Stiefel erlaubt, im Wasser und scheucht mit energischen Schlägen des Ruders oder des Sturgels die nach dem Ufer zu fliehenden Fische zum Keutel zurück. Hier und dort fährt ein Hecht gegen die Netzwand des Flügels und wird frühzeitig in dem bauschigen Garn dem nassen Element entrissen. Die Hauptmasse flieht zurück nach der Tiefe und gerät in den Sack. Eilig wird er emporgehoben und ausgekrempelt, bis am Ende der Fang sichtbar wird.

Nun werden zuerst die größten Exemplare herausgesucht und im Fischkasten geborgen; der Rest der Fische, die das gesetzliche Mindestmaß nicht erreichen, wird wieder ins Wasser geworfen. Selten ist der erste Zug ergiebig, weil es auch den erfahrensten Fischern schwer wird, zu beurteilen, ob das Netz genügend beschwert gewesen ist, um trotz des hindernden Krautes den Boden des Sees zu streifen. Ist es zu schwer gewesen, dann werden Strohbündel an der oberen Simme befestigt.

Bei morastigem Untergrund umwindet man sogar die Netzsteine mit Stroh, um sie an dem zu tiefen Einschneiden zu verhindern. Geht es zu leicht, was sehr selten vorkommt, dann helfen einige angeknüpfte Steine dem Uebel ab.

Auf allen Seen, die durch ihren Abfluß mit einem Flußgebiet und dadurch mit dem Meer in Verbindung stehen, spielt der Aal eine große Rolle, denn in jedem Sommer steigen ungezählte Mengen winziger Aale von der Länge und Dicke eines Streichholzes aus der See, wo sie jung geworden sind, zu den Binnengewässern empor. Und in jedem Sommer verläßt die gleiche Anzahl von Aalen, die in vier, fünf Jahren laichreif werden, den See, um flußabwärts zu wandern. Kann der Fischer den Abfluß durch einen Stellsack sperren, dann erbeutet er ohne besondere Mühe große Mengen dieses beliebten Speisefisches. Wo das nicht der Fall ist, muß er mit Hilfe eines Köderfisches den Aal am Haken fangen. Mit einem kleinen Zugnetz, der Wate, werden im seichten Wasser kleine Weißfische, Gründlinge und Steinbeißer gefangen, deren Lebenszweck mit dem Tod am Angelhaken reichlich erfüllt ist. An einer dünnen Schnur von mehreren hundert Meter Länge sind auf Klafterlänge kürzere Schnüre von 20 bis 30 Zentimeter befestigt, die den Haken und daran den Köder tragen. Anfang und Ende der Schnur sind durch einen schwimmenden Kork gekennzeichnet. Einige Steine ziehen das Gerät am Seeboden fest. Spät am Abend, wenn das Haupttagewerk vollbracht ist, werden noch die Köderfische gefangen und an die Haken gesteckt.

Und ganz früh im Morgengrauen muß die Schnur gehoben werden, weil sonst die Barsche in Mengen den Köder annehmen, nach kurzer Zeit am Haken verenden und dadurch für jede Verwendung unbrauchbar werden.

Das Emporheben der Schnur erfordert viel Geschick. Ein Gehilfe muß im Kahn sitzen, der verständnisinnig das Fahrzeug vorwärtstreibt oder zurückhält, je nach dem die Situation es erfordert. Schon viele Klaster vorher fühlt der Fischer an einem Zucken und Tucken der Schnur, daß ein Aal am Haken sitzt. Sowie der Fisch im Wasser sichtbar wird, muß der Kahn vorwärtsschießen, damit die Schnur mit größter Schnelligkeit herausgehoben werden kann, weil der Aal im letzten Moment nicht nur im Wasser, sondern auch noch in der Luft durch ganz energische Krümmungen sich losreißt. Es gehört ein großes Geschick dazu, ihn im entscheidenden Moment durch schnellen Schwung in den Kahn zu befördern, wo er den Köderfisch samt dem Haken, an dem er sich gefangen, von sich giebt.

Wenn der Fischer von seinem ersten Fang nach Hause fährt, begegnet er dem Konkurrenten, der sportmäßig den Fischfang mit der Angel betreibt. Die Angler werden gewöhnlich nicht recht für voll angesehen. Man hat sie im Verdacht, daß sie viel Zeit vergeuden, ohne etwas zu fangen, und Bekannten gegenüber ihre Erfolge durch eine Sprache vergrößern, die mit dem Jägerlatein viel Aehnlichkeit besitzt. Die Gattin soll sogar manchmal durch schöne Fische getäuscht werden, die nicht mit der Angel, sondern mit einigen Markstücken aus dem Hüttkassen des Fischers erbeutet sind. Dem richtigen Sportangler thut man damit unrecht. Wer seine Kunst versteht, wer es weiß, wie und wo er den Fisch mit dem richtigen Köder berücken kann, wird selten ohne einen guten Fang nach Hause zurückkehren. Und jetzt gerade sind die Angler mit Eifer und Erfolg bemüht, ihrer Kunst die äußere Anerkennung zu erwerben. Sie haben einen Bund gegründet, der sich auf ganz Deutschland erstreckt. An seiner Spitze steht Dr. Brehm, ein Sohn des berühmten Tier-Brehm. Der deutsche Anglerbund strebt mit Recht danach, das Angeln aus der Niederung der Spielerei oder der gewerbsmäßigen Konkurrenz mit der Berufsfischerei zu der Höhe eines gesunden, anregenden Sports zu erheben. Er ist auf dem besten Weg dazu, denn er hat bereits zahlreiche Vereine und Einzelangler um seine Fahne versammelt. So sei ihm und allen Fischwirten, die ihren Fischbestand sorgsam heben und pflegen, der vom Anglerbund zuerst erhobene Glücksruf ausgebracht: „Mit Petri Heil!“

Dieser Artikel erschien zuerst am 05.07.1902 in Die Woche.