Aufgenommen und dargestellt von Eduard Jacobsthal.

Seit vielen Jahren hegte ich den immer wieder zurückgedrängten Wunsch, die mittelalterlichen Bauwerke in Georgien und Armenien aus eigener Anschauung kennen zu lernen.

Die Anregung dazu verdanke ich zunächst dem allgemein zugänglichen Werke des hochverdienten, im vorigen Jahre verstorbenen russischen Architekten Grimm (Monuments d’architecture en Géorgie et en Armenie p. D. Grimm, St. Petersburg 1864; s. auch d. Nekrolog von K. Köhne: David Grimm, im Centralbl. d. Bauverwaltung 1898 p. 603.), welches bereits 1864 erschienen, in einfacher aber künstlerischer Darstellung eine Anzahl Aufnahmen von Kirchen und Klöstern jener Gebiete mit einigen Details zur Anschauung bringt. Erst in neuerer Zeit sind in Russland eingehendere Veröffentlichungen begonnen worden, von denen namentlich die Arbeiten des leider schon im Spätherbst 1897 verstorbenen Akademikers, Architekten und Archäologen A. Pawlinow aus Moskau hervorzuheben sind, den ich kurze Zeit vor seinem Tode noch das Glück hatte, persönlich kennen zu lernen. Fast der ganze III. Bd. der von der Gräfin Uwarow (Vorsitzender d. K. Archäol. Ges. in Moskau) redigirten „Materialien zur Archäologie des Kaukasus“, Moskau 1893, enthält Aufnahmen und Untersuchungen derartiger Bauten von Pawlinow, unter welchen hier nur diejenigen der grossartigen Kirchenruine von Kuthais besonders erwähnt seien.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Was das allgemeinere Interesse für diese Denkmäler in Anspruch zu nehmen geeignet erscheint, welche grossentheils seit Jahrhunderten dem Verfall Widerstand leisten oder, wo sie Zerstörungen durch den Vandalismus von Menschenhänden zu erdulden hatten, in derselben strengen überlieferten Form wiederhergestellt oder erneuert worden sind, beruht sowohl in der einfachen, vielleicht klassisch zu nennenden Gestaltung des Aeusseren bei den oft komplizirten Grundrissanlagen der meist kleinen Bauwerke, in den mannichfaltigen, eigenthümlichen Gewölbeformen, hauptsächlich aber in der monumentalen technischen Ausführung. Denn seit der Zeit, in welcher die Griechen ihre Tempel mit Marmordächern deckten, ist das Prinzip der Steinbedachung niemals mehr so konsequent durchgeführt worden, wie bei diesen Bauten. Die Ornamentik entfaltet sich zwar in einer sonderbar einseitigen Weise, indem sie als Hauptelement für fast alle hierbei inbetracht kommenden Architekturtheile das Flechtband zugrunde legt, aber innerhalb dieser Beschränkung gewährt die Mannichfaltigkeit in den Kompositionen bei eingehenderer Betrachtung viel Beachtenswerthes sowohl vom ästhetischen, wie vom kunstwissenschaftlichen Spandpunkte aus.

Bei der Durchsicht der Litteratur zur Vorbereitung einer nunmehr für den Herbst des Jahres 1897 fest in Aussicht genommenen Reise nach dem Kaukasus fiel mir das grosse seltene Reisewerk von Dubois de Montpereux (Dubois de Montpéreux, Voyage autour du Caucase. Paris 1840.) in die Hände welcher im dritten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts sich dort allgemein naturwissenschaftlichen, namentlich geologischen Forschungen gewidmet hatte. In dem achitektinischen Theile des Werkes, denn auch die Werke der Baukunst finden Beachtung, werden einige armenische und grusinische Kirchenbauten theils nach Zeichnungen des Verfassers, theils aus älteren Werken entlehnt, sogar Grundrisse, z. B. von der als älteste der erhaltenen geltenden Kirche der heil. Rhipsime in Wagharschabad bei Etschmiadzin, mitgetheilt. Das Interesse des Naturforschers für die Baudenkmäler muss dankbar anerkannt werden, wenn man auch genöthigt ist, an seine Beschreibungen und namentlich an die zeichnerischen Darstellungen der Bauwerke einen milden Maasstab anzulegen. Wenn heute noch das Reisen nach den oft auf abgelegenen Bergspitzen errichteten Klöstern und Kirchen mit manchen Beschwerlichkeiten verknüpft ist, wie schwierig mag es vor 60 Jahren gewesen sein, dort zu zeichnen und zu messen.

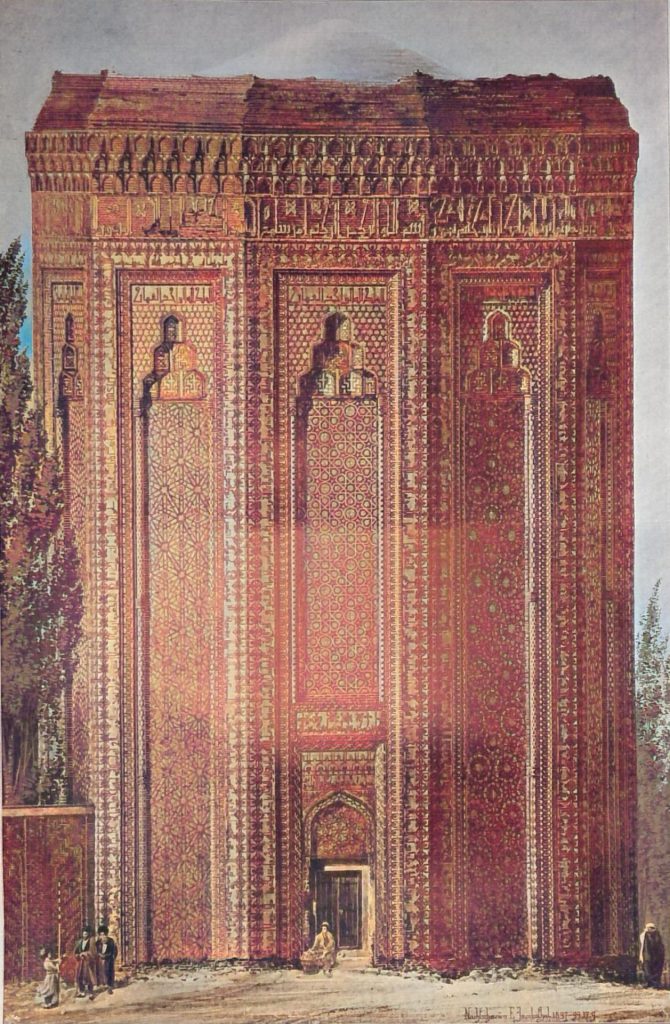

Auf Tafel 22 des Werkes trat mir aber die sauber lithographirte Vedoute eines islamitischen, wie aus dem Text zu entnehmen war, selgukischen Baudenkmals aus dem 12. Jahrhundert „Chansthurm“ genannt, in „Nakhtschévan“ entgegen, das fortan mein Interesse für die vorhin erwähnten Bauten etwas in den Hintergrund drängte. Obwohl in der immerhin laienhaften Beschreibung der Einzelheiten weder der Sachverhalt, geschweige denn die konstruktive Seite der Architektur zu verständlichem Ausdruck gelangt, reichte doch die fast begeisterte Darstellung des Reichthums dieses aus Ziegelsteinen errichteten Baues, mit Einlagen von Glasuren, bei denen ich gewisse Beziehungen zu einer früher von mir beobachteten Technik, Glasurintarsien in Stein, des allerdings zwei Jahrhunderte jüngeren Mausoleums des Mahmud Pascha in Konstantinopel (E. Jacobsthal: Das Mausoleum des Mahmud Pascha in Konstantinopel. Dtsche. Bztg., Jahrg. 1888, S. 78.) vermuthen durfte, mit „inscriptions sculptées en relief dans la brique“, auch die Angabe des verhältnissmässig hohen Alters des Bauwerkes vollkommen aus, um als Endziel meiner Reise Nachtschewan in Aussicht zu nehmen und die Absicht Ani, „die grösste Ruinenstadt der Welt“, zu sehen, hintanzusetzen, selbst auf die, Gefahr hin, jenes Bauwerk nicht mehr vorzufinden. Dass M. u. Jane Dieulafoy auf ihrer grossen Reise durch Persien (Mme. Jane Dieulafoy: La Perse, la Chaldée et la Susiane. Paris 1887. S. 24 u. 25.) auch Nachtschewan (wie sie schreiben Narchivan) passirten und von den Bauwerken daselbst einige für die Beurtheilung der Konstruktion ebenfalls unverständliche aber nach Photographien gezeichnete Abbildungen in dem so hochinteressanten Reisewerk gebracht hatten, konnte ich erst nach meiner Rückkehr feststellen Am 9. August trat ich die Reise über St. Petersburg an und traf am 31. Oktober 1897 wieder in Berlin ein. Mit Rath und That förderten die Zwecke derselben der Botschafter des Deutschen Reiches in St. Petersburg, Fürst v. Radolin, der Reg.- u. Baurath Köhne daselbst, die Gräfin Uwarow (Vorsitzender der k. Arch. Ges. in Moskau), der General Freese in Tiflis, der Gouverneur von Eriwan, Baron v. Tiessenhausen, der Staatsrath Dr. Radde, Direktor des Museums in Tiflis, der Bibliothekar Dr. Möller in Tiflis, denen hier meinen verbindlichsten Dank auszudrücken, mir eine angenehme Pflicht ist.

Nach einem Besuche der alten Städte Pskow und Nowgorod von St. Petersburg aus verliess ich dasselbe am 31. August, um in Moskau unter der freundlichen Führung des Architekten Stanek noch einige Bauten in der näheren Umgebung Moskaus aufzusuchen, deren Besichtigung ich bei meiner Anwesenheit ein Jahr vorher nicht ermöglichen konnte, reiste am 4. Sept. von Moskau ab und traf nach einer kurzen Exkursion in die Kaukasusbäder Kisslowodsk, Pjatigórsk und Sheljessnowódsk, von Wladikawkas den Kaukasus auf der grusinischen Strasse überschreitend, am 12. Sept. in Tiflis ein. Nach kurzem Aufenthalt hier setzte ich die Reise über Akstafa nach Eriwan fort. Die vom besten Wetter begünstigte Fahrt über den kleinen Kaukasus (Qara-bagh, den schwarzen Garten), vorbei an den steilen Ufern des einsamen, 2000 m über dem Meere belegenen, an Grösse dem Genfersee gleichkommenden Goektschai Sees (des „Blauen“), hier zu beschreiben, muss ich mir versagen doch sei gestattet, den frisch und geistvoll geschilderten Eindrücken eines jüngeren Reisenden (P. Rohrbach: In Turan und Armenien auf den Pfaden russischer Weltpolitik. Berlin 1898.), der im Frühjahr desselben Jahres den Weg zurücklegte, wenigstens einige Worte zu entnehmen, die vom letzten Plateau jenseits der Passhöhe den Anblick des Ararat schildern und schlagend auch meine Empfindungen widerspiegeln: „Der riesenhafte Doppelberg, in seinem breiten Hauptgipfel mit einem Male zur Höhe des Montblanc über die Ebene des Araxes aufsteigend – sein östlicher Seitenkegel, neben dem grossen Ararat wie ein Knabe neben einem Giganten, kann immer noch mit hohen Alpengipfeln sich messen – bietet einen Anblick dar, dass einer umkehren möchte, nachdem er ihn gesehen, und ohne etwas Anderes im Lande umher erblickt zu haben; müsste er doch die weite Reise für belohnt erachten.“

Aber auch dem Architekten als solchen bot diese Fahrt, wie die Streifzüge im Kaukasus und die spätere Reise, die Poststrasse nach Persien von Eriwan im Araxesthale abwärts nach Nachtschewan, Anregungen in Hülle und Fülle. Leider ist man meist nicht in der Lage, selbst wenn man für die Postfahrten einen eigenen Wagen miethet, nach Belieben auf einer oder der anderen Station viel länger zu verweilen, als es die Rücksicht auf den Pferdewechsel nothwendig macht oder der Posthalter für angezeigt erachtet; unterwegs anzuhalten, verstösst gegen die Instruktionen der Kutscher, namentlich auf der stark befahrenen grusinischen Strasse, wo strenge Ordnung bezüglich der Reihenfolge der abzufertigenden aufeinanderfolgenden Wagen herrscht oder vielmehr herrschen soll.

Für die Erkenntniss, wie die primitiven rohen Konstruktionen Gedanken verkörpern, um welche sich die meisten verstandenen, missverstandenen oder noch unverstandenen Kunstformen der griechischen und orientalischen Kunst ranken, finden sich überall Belege. Da sehen wir die nicht tragfähigen aus Strauchwerk geflochtenen Umfassungswände von Gebäuden, deren Dach- und Deckenlast von frei vor die Wände gestellten Holzstützen aufgenommen wird, Deckenbildungen aus Rundhölzern, Rohrstengeln, ja von Mattengeflechten aus Rohr, flache Lehmdächer, deren Wasserabführung durch Wasserspeier in Röhrenformen aus Thon bewirkt wird, wie sie uns in den olympischen Funden entgegentreten, Holzstützen von Balkenwerk mit und ohne Sattelhölzer, in den verschiedensten Anordnungen auftretende Holzverbindungen, welche vielleicht Frieden stiften könnten zwischen den sich gegenüberstehenden Erklärern des jonischen Kapitells.

Dann tritt im Araxesthale namentlich, die Herstellung der Wände aus Lehm, ja aus von dem Bauplatz entnommener Erde in so ausgedehnter, für die gewöhnlichen Bauzwecke fast ausschliesslicher Anwendung in den Vordergrund, dass man es versteht, wie Ibn Chaldun, ein arabischer Schriftsteller des Mittelalters, in seiner Abhandlung über die Kunst zu bauen die Konstruktion der Piséwände (tabia) mit besonderer Ausführlichkeit bespricht (*) Les Prolégomenes d’Ibn Khaldoun, traduits en francais par M.G.de Slane. Paris 1863-68. II p 369 usw.). Für die Erklärung der Kunstformen von Fenster und Thürgewänden in der griechischen Formenwelt bieten diese Bauten mit ihren holzumrahmten Oeffnungen mannichfaltige Anknüpfungspunkte.

Auch Tavernir (Beschreibung der sechs Reisen, welche J. Baptiste Tavernier in der Turckey, Persien und Indien innerhalb vierzig Jahren verrichtet; in der Hoch-Teutschen Sprach ans Liecht gestellt durch J. H. Widerhold. Genff M. DC, LXXXI.), ein Reisender des 16. Jahrhunderts, erwähnt in seinem Werk der Lehmpisebauten mit Schichten lufttrockener Ziegeln durchsetzt.

In Tiflis hatte ich einen sprachenkundigen Diener gemiethet, der auch das Armenische beherrschte. So wurde mir durch einen armenischen Reisegefährten die Kunde, dass am nächsten Sonntage in Etschmiadzin ein grosses, nur alle 7 Jahre stattfindendes Fest der Bereitung des heiligen Salböls stattfände, das er besuchen wolle. Er rieth mir, bei der Feier anwesend zu sein und bot mir seine Vermittelung der Vorstellung an. Ich muss hier mit einigen Worten dieses Tages denken. Von weit her waren die Bewohner, in schöne farbige Festgewänder oder bunte Lumpen gehüllt, zu Fuss, zu Ross, auf ihren vorsintfluthlichen Karren mit Scheibenrädern, zu dem Feste herbeigeeilt, ein Märchen aus Tausend und eine Nacht, welch es in seiner bilderreichen, leider schnell vorüberrauschenden Pracht meinem Gedächtniss dennoch nie entschwinden wird. Aber tiefer eigeprägt hat sich doch der geistige Inhalt dieses in Etschmiadzin verlebten wahrhaften Sonnentages. Der Katholikos der Armenier, Ter-Mkrtitsch I Chrimean, ein durch lebenslangen Kampf für die Rechte der Armenier in der Türkei hochverdienter, vom ganzen Volke verehrter Greis, verschmähte es nicht, trotz der übermässigen Anstrengungen der vorher durchwachten Nacht und der Feier selbst, den Fremdling durch eine längere Audienz auszuzeichnen und zu dem Festmahl, an welchem die obersten geistlichen und weltlichen Behörden des Landes Theil nahmen, einzuladen. Unter der zuvorkommenden und anregenden Führung des Archimandriten Karapet, der während seiner Studienzeit auch die Berliner Universität besucht hatte, erhielt ich Einblick in die Sehenswürdigkeiten des Klosters, die Schatzkammer, die 1000 Jahre alten, fast wie neu erscheinenden Manuskripte der Bibliothek, die Akademie, eine grosse Lehranstalt, sowie in die anderen Einrichtungen, und lernte so die Wirksamkeit dieser Hochburg der Armenier nicht nur für die kirchlichen Bedürfnisse, sondern auch für die Kultur und geistige Hebung des armenischen Volkes mit Bewunderung würdigen.

Im Alterthum soll an der Stelle, an welcher sich jetzt der Altar der Kirche befindet, eine Statue der Artamed in der Stadt der Artemis = Ardimet-Kaghakh gestanden haben. Gregor der Erleuchter, welcher im Jahre 300 hier das Christenthum einführte, nennt die im Jahre 309 gebaute Kirche „Etschmiadzin“ „der im Sonnenstrahl herabgestiegene Eingeborene“. (S. H. Rokoschny „Das asiatische Russland“. Gessner u. Schramm, ohne Jahreszahl. Leipzig, B. I, p. 216 u. s. f.) Die Kirche ist mehrfach zerstört und erneuert worden. Der freundlichen Einladung, das Kloster auf der Rückkehr von Nachtschewan nochmals zu besuchen, um von dort aus die bisher von mir noch nicht aufgegebene Expedition nach Ani zu unternehmen und über Alexandrapol nach Tiflis zurückzukehren, konnte ich leider nicht zur Ausführung bringen, da mein Diener sich auf der Reise hinter Eriwan eine Fussverrenkung zugezogen hatte, die ihm jede Bewegung zu Fuss unmöglich machte, sodass er stets im „Phaeton“ sitzend, nur mehr als Sprechmaschine fungiren konnte.

Im Uebrigen boten die zwei Tagereisen nach Nachtschewan auf der guten von Karavanen, Kameelheerden, den mit Weibern und Kindern in malerischen Fuhrwerken und Gruppen von den Bergen nach ihren Winterquartieren heimkehrenden Kurden belebten Landstrasse, an grossen Zelten vorüber, welche auf höher belegenen Stellen des Araxesthales, über den Fiebermiasmen der tieferen reich angebauten Felder aufgeschlagen, den Bauernfamilien als Sommerwohnunen dienen, durch freundliche Dörfer mit fruchtbaren Garten mannichfaches Interesse. Der kleine Ararat verschiebt sich auf diesem Wege nach S. O. immer mehr vor den grossen, sodass er vor Nachtschewan fast genau in die Axe desselben rückt und innerhalb seiner Umrisslinien sich abzeichnet. Auf der Rückfahrt, bei wenig durchsichtiger Luft konnte ich nur den Schneegipfel des grossen Ararat als weisses nach unten ausgefranztes Dreieck über dem Horizont schwebend erkennen. Das Ziel war erreicht; ein Zimmer und zwei Holzpritschen im Kasino (die einzigen für Fremde erreichbaren im Ort) boten nach vielen in Poststationen fast ganz durchwachten Nächten erfreulichen Komfort, und von weitem hatte ich bereits bemerkt, dass der „Chansthurm“, auf dessen Kuppe ein Fähnlein mit den russischen Nationalfarben wehte, noch zu den Aufrechten gehörte.

„Nacksivan ist wie die Armenier davor halten, die älteste Stadt in der Welt.., sie glauben festiglich, dieses seye der Ort, wo Noa, als er aus dem Kasten gegangen, gewohnet, sagen auch, er seye da begraben, und seiner Frauen Begräbniss seye zu Matante auf dem Weg nach Tauris.“ So beginnt in Taverniers Reisewerk die Beschreibung des Orts, und wenn man auch absieht von diesen Traditionen der Armenier, so ist an dem hohen Alter der Stadt nicht zu zweifeln, denn es steht fest, dass von diesem Zentralpunkt der ältesten Kultur, grosse Völkerbewegungen ausgingen. (Näheres bei W. Belck: Bericht über archäologische Forschungen in Armenien. Zeitschr. f. Ethnologie. 1893 s. 6r u. ff.. Berlin.) Der erste Patriarch der Armenier, Haig, sandte seine Stammesgenossen hinaus um Kolchis und die Thäler des Kaukasus zu bevölkern. Strabo führt die am Araxes gelegene Stadt Arxata da an, wohin Ptolemaeus Naxuana setzt. Chardin, welcher Persien in den Jahren 1665-1681 bereist hatte, hält Naxuana für die heutige Stadt Nacchivan (Nachtjivan) am Aras. Die Tradition übersetzt Nachtschewan mit „er stieg zuerst herab.“ (L. Georgii, Alte Geographie I, Stuttgart 1838.) Wie aus der bisher in den Zitaten dargebotenen Blumenlese verschiedenartiger Schreibungen des Namens hervorgeht (ich könnte noch mehr anführen), ist es schwer, diese durchaus festzustellen. Am besten trifft das in der Ueberschrift gewählte dreisilbige Wort den Laut des in Armenien gesprochenen und von den älteren Schriftstellern geschriebenen, aber die russischen Karten bezeichnen den Ort, sowie den von Katharina II. 1780 gegründeten und mit Armeniern bevölkerten, in der Nähe von Rostow am Don belegenen, viersilbig, mit eingeschobenem i Nachitschewan; auch die neueste, 1884 erschienene, 1898 vervollständigte Karte von Kiepert schreibt Nakhitschevan.

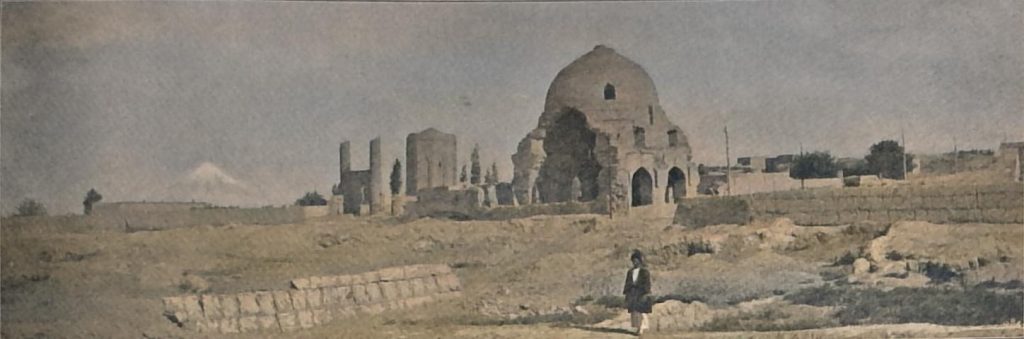

Von der natürlichen Lage begünstigt, durch ergiebige Quellen, welche einem benachbarten Hügel entspringen, im Winter und Sommer im Ueberfluss mit frischem Wasser von 12° R. versehen, hat es in mehren geschichtlichen Epochen Perioden der Blüthe durchlebt und diejenige von welcher die erhaltenen Denkmäler noch zeugen, fiel in die Zeit des 12. Jahrhunderts, in welcher es Residenz der selgukischen Atabegs in der Provinz Adarbaigan wurde. Leider sind nur zwei Bauwerke erhalten. Dubois hat ausser diesen noch mehre beschrieben, einmal die Ruinen auf dem Grabe Noah’s, dann eine, wenn auch zerstörte, mit Glasuren ausgestattete Moschee, endlich ein grosses von zwei Minarets flankirtes Portal, Abbildg. 1 u. 3. welches später noch erwähnt werden wird, vor dem oben erwähnten Chansthurm. Marcel u. Jane Dieulafoy haben die oben genannten Minarets, welche die in Persien verbreitete einem modernen Fabrikschornstein ähnliche Gestalt zeigen, sowie das Portal noch gesehen, und nach einer Photographie mit dem Chansthurm zeichnen lassen, ebenso eine sehr baufällige Moschee (Dieulafoy a. a. O. S. 25, 27, 28.), welche in der Photographie Abbildg. 1 sich im Mittelgrunde erhebt, jetzt aber auch verschwunden ist. Mir wurde an Ort und Stelle von den Bewohnern mitgetheilt, dass der Abbruch der letztgenannten Bauten wegen drohenden Einsturzes auf Anordnung der Regierung vor einigen Jahren erfolgt sei. Von geschichtlichem Interesse ist die Inschrift über dem Portal, welche Dubois abgeschrieben hatte, die aber auch auf einer in Tiflis erworbenen Photographie, Abbild. 3 durch Prof. Martin Hartmann vom orientalischen Seminar in Berlin, welcher sich mit grösster Bereitwilligkeit der mühevollen Entzifferung aller Inschriften gewidmet hat, noch gelesen werden konnte. Eine kleine Enttäuschung, wenn man angesichts der von Dörfern belebten grünenden Ebene, durch welche sich das Silberband des Araxes zieht, des auf 140 km Entfernung noch sichtbaren Ararat, des bizarr zinnenförmig ausgezackten Gebirgskammes im Nordosten überhaupt davon reden darf, bereitete mir das sogen. Grab Noah’s, welches etwa 1-2 km südöstlich der Stadt sich befindet. Die von Dubois noch gezeichneten, aus dem Mittelalter stammenden Ruinen eines Ziegelbaues mit figurirt versetzten Steinen waren vollständig verschwunden, dafür präsentirte sich ein 2,5 m hohes, ganz flaches, 5-6 m im Durchmesser grosses, rundes, frisch und glatt geputztes Bauwerk mit einer kleinen Thür, welche mittels einiger Stufen nach der Gruft führt. Das Grab Noah’s wird noch jetzt von Armeniern, Russen, Tartaren, Juden verehrt und besucht und ein persischer Geograph Hamd’ullah Kazwing berichtet nach Dubois, dass selbst die Araber im 8. Jahrhundert dem Grabe ihre Ehrfurcht bezeugten, indem sie es nach einer Zerstörung wieder aufbauten.

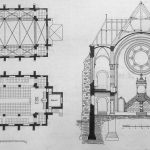

Die Stadt selbst zeigt wenig Bemerkenswerthes in ihren Bauten, so dass ich die Moscheen, die Bäder, den Bazar im älteren Theile, die freundlichen modernen Häuser, in welchen die Verwaltungs-Beamten des Kreises wohnen, nur flüchtig in Augenschein nahm, da es galt, die Zeit für die eigentliche Aufgabe zu Rathe zu halten, die Aufnahmen .des in seiner Substanz erhaltenen Chansthurmes, sowie des in einiger Entfernung von der Stadt befindlichen achteckigen Mausoleums. Ich beginne mit der Beschreibung des letzteren, weil es technisch einfacher durchgebildet und, wie sich aus der Lesung der Inschrift jetzt ergeben hat, auch älter ist als das grosse Baudenkmal.

Die Namen derselben entlehne ich nun den Entzifferungen der Inschriften beider Denkmäler durch Hartmann, dessen Ausführungen im Weiteren gesondert zum Abdruck gelangen werden.

(Fortsetzung folgt)

Mittelalterliche Backsteinbauten zu Nachtschewan im Araxesthale.

A. Das Mausoleum des Jusuf Ibn Klutaijir, erbaut 1162.

Ausserhalb der heutigen Stadt erhebt sich ein kleines fensterloses achtseitiges Backsteingebäude mit einer massiven Spitze. Das thurmartige Bauwerk, mit dem Storchnest auf dem Dache, die Pyramidenpappeln, welche, den Baumwuchs beherrschend, über niedrigen Fruchtbäumen sich erheben, erschienen dem norddeutschen Wanderer zuerst wie die Vorspiegelung einer Fata-Morgana aus der 3000 km entfernten Mark Brandenburg, aus Havelberg oder Bernau, eine Täuschung, welche durch weidende Kameelheerden. im Vordergrunde eher verstärkt, als gemildert wurde.

Dubois erwähnt dieses Bauwerk nicht, dagegen theilt Jane Dieulafoy eine Abbildung desselben (wohl zum ersten Male) mit! (A. a. O. p. 25.) unter dem Namen des Mausoleums des Atabeg Koumbaz. Höchst ergötzlich schildert sie, wie der zeitige Eigenthümer des Bauwerkes sich vergeblich bemühte, sie zum Ankauf desselben zu veranlassen, und anmuthend erzählt sie von dem hohen Ansehen, das bei den Bewohnern der Stadt der Storch (Hadji lailag, der Pilger Langbein) geniesst, wo er in den Strassen ungestört seinem Tagewerk nachgeht.

Das in den Maassen bescheidene Bauwerk erhebt sich auf achteckigem Grundriss bei 7,5 m äusserem Durchmesser bis zum Dache etwa 8 m hoch. Jane Dieulafoy hat noch den Bestand des die Gruft überspannenden Gewölbes festgestellt; jetzt ist dasselbe nicht mehr vorhanden, vielmehr wird der ganze Innenraum, von der tiefer belegenen Rückseite zugänglich gemacht, zu Behausungs- und Wirthschaftszwecken benutzt, während der oberhalb des Gruftgewölbes vorhandene frühere Zugang durch das Hauptportal mit Lehmsteinen bis zum Bogenansatz vermauert worden ist; ein Rauchabzug ist mittels einer dicken, an der Wand klebenden Lehmpanzerung hergestellt. Das Kuppelgewölbe sowie die massive Thurmpyramide sind noch erhalten, zeigen aber mehrfach Risse und Oeffnungen, durch welche Licht in das Innere fällt; denn Fenster hatte das Bauwerk nicht, wie alle ähnlichen, fast typischen Zentralbauten mit Pyramidendächern (Dr. F. Sarre im „Führer durch die 81, Sonderausstellung im Kunstgewerbe-Museum“, Generalverwaltung d. K. Museen. Berlin 1899. S. 9.), von denen ich nur einige nach dem genannten Werke von Dieulafoy anführe: 1 Grabdenkmal bei Sultanieh, S. 97; das oft publizirte von Rey, S. 133; 3 Bauwerke aus Veramin und manche andere aus Ispahan; ferner 2 Mausoleen in Amol, 1 Mausoleum in Barfrouch u. a. mitgetheilt von De Morgan (De Morgan. Mission scientifique en Perse. Tome I. Paris 1894.).

Das Aeussere zeigt eine sehr einfache Gliederung. Flach vorspringende Rahmen; aus Ziegelsteinen umfassen die Wände (auch die inneren Wände zeigen derartige schmale Einfassungen); darüber befindet sich ein Fries: kufische Buchstaben aus Ziegelsteinen in das Mauerwerk eingelassen und mit geringem Relief sich vor demselben erhebend. Ein ausgesprochenes Hauptgesims fehlt, vielmehr beginnt die Thurmpyramide unmittelbar über der Friesabdeckung. Die Wandflächen selbst sind mit Ziegel-Stuck-Mosaiken ausgestattet. Die Hauptseite (1) enthält das sehr zerstörte, im Kielbogen geschlossene Portal, durch eine dasselbe einrahmende grosse Hohlkehle und durch Ziersäulchen besonders betont. Darüber ist die Widmungs-Inschrift aus Buchstaben von gebranntem Thon in Stuck versetzt, ferner findet sich ein Mäanderfries.

Seite 2 (linksum gezählt) weist über dem geometrischen Flächenmuster noch einen sehr zerstörten Schriftfries auf. Da der untere Theil der Umkleidung des Kernmauerwerkes im Aeusseren fast ganz von diesem abgelöst ist, so konnte von einer Sockelbildung nichts festgestellt werden.

Ueber die technisch nicht uninteressanten Einzelheiten des Bauwerkes wird im Zusammenhange mit denen des grösseren Denkmals gehandelt werden. Hier sei nur erwähnt, dass zur Vereinfachung der Darstellung auf Abbildung 2 einige Verschiebungen vorgenommen worden sind. Der grosse klaffende Riss in der Thurmpyramide befindet sich in Wirklichkeit auf der in der geometrischen Ansicht unsichtbaren Seite 6 (linksum gezählt), ist aber zur Veranschaulichung der Konstruktion auf Seite 8 gezeichnet; die best erhaltenen Inschrifttheile des Frieses sind auf Seite 1 u. 2 angeordnet. Fortgelassen sind: ein plumper, an Seite 2 gebauter Lehmstall, sowie die aus neuester Zeit stammenden Rüstlöcher in dem Mauerwerk der Einfassungsstreifen.

B. Das Mausoleum der Mu’mine Chátún, Gemahlin des Ildegiz, vollendet 1186.

Dubois de Montpereux hatte die Friesinschrift des sog. Chansthurmes, sowie die Inschrift des in der Nähe desselben bis vor wenigen Jahren noch erhaltenen grossen Portals gezeichnet und an Frähn nach Petersburg gesandt, welcher die Lesungen 1837 in dem von der Akademie daselbst herausgegebenen Bulletin scientifigue veröffentlichte. Es wurden hierdurch nur gewisse Beziehungen des Denkmals zum Atabeg Ildegiz (gestorben: 1172/78) festgestellt. Glücklicherweise hat sich aber von der Inschrift bis jetzt noch soviel erhälten, dass Prof. Hartmann nach den Photographien aus derselben feststellen konnte, dass das Bauwerk der Frau des Ildegiz errichtet worden ist. Bezüglich der Bedeutung dieses Atabegs sei auf die Ausführungen A. Müller’s in seiner Geschichte des Islam verwiesen. (15) A. Müller: Der Islam im Morgen- und Abendlande II. S. 131 u. f. Berlin, G. Grote’sche Buchh. ohne Jahreszahl. (W. Oncken, Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen II. Hauptabth. 4. Th.)) Jidegiz war als türkischer Sklave in jungen Jahren aus dem Kigtschak (dem Lande nördlich des kaspischen Meeres) an den Hof des Sultans Mas’üd verkauft worden. Er hatte die Aufmerksamkeit des Sultans erregt und sich im Kriegsdienste bald zu einer der höheren Stellen emporgeschwungen, dann die Wittwe des Prinzen Toghrul II geheirathet und die Vormundschaft über dessen Sohn übernommen. Seine beiden Söhne Mohammed (1172/73-1186), genannt „der Ritter“ und Kisil Arslän (1186-91), „der rothe Löwe“, sind ebenfalls hervorragende Persönlichkeiten in der Geschichte der Selguken gewesen.

Ueber den Einfluss der Selgukenherrscher auf die Baukunst ist mehrfach gehandelt worden; so schreibt Gayet (A. Gayet, L’art Persan. Paris. Quantin 1895 S. 275.) ihnen die konstruktive Durchbildung der Ziegelbauten ohne Glasuren zu, bei welchen sie durch verschieden gefärbte Thonarten grossen Reichthum der Erscheinung erzielten; auch ihre späteren hervorragenden Baudenkmale sind von F. Sarre (F. Sarre Reise in Kleinasien. Berlin 1896. S. 39 u. f.) gewürdigt worden. Wenn man die mit der Invasion der Selguken verbundene systematische grausige Verwüstung des Landes, welche auch dem politischen und dem Kulturleben der Armenier in der Heimath den Todesstoss versetzt hat, inbetracht zieht (Dr. H Zimmerer im Correspondenzblatt der Deutschen Gesellsch. f. Anthrop., Ethn., u. Urgeschichte. XXIX. Jhrg. No. 5 S. 34.), so ist es zu bewundern, wie dieselben sich bald darauf um die Entwicklung der Baukunst verdient gemacht haben, indem sie die einheimischen Ueberlieferungen förderten und durch das Herbeiziehen geschickter Arbeiter aus dem Inneren Asiens wie durch Einführung fremder Erzeugnisse befruchteten. In ähnlicher Weise ist später (1264) der chinesische Einfluss auf die westasiatische Kunst durch die Mongolen gefördert worden. (A. Gayet. L’art Persan. Dr. Sarre a. a. O.)

Doch zurück zu unserem Bauwerk.

Weder Dubois noch Jane Dieulafoy hatten in der Wiedergabe ihres Staunens und ihrer Bewunderung des Bauwerkes besonders übertrieben. Wenn man sich von der etwas höher gelegenen Stadt demselben nähert, so deuten allerdings zunächst nur die schönen Verhältnisse und die einfache aber ungemein wirkungsvolle Gliederung durch tiefe Wandnischen an, dass man es mit einem Monument im wahren Sinne: des Wortes zu thun hat. Erst in grösserer Nähe beginnen die türkis-blauen Glasuren der Inschrift des Frieses ihr Farbenspiel auf dem dunkeln Ziegelgrund zu entfalten; dann trennen sich auch hellgraue kleine Stuckflächen, vom Glanz feinerer Glasurstreifen durchfunkelt, von den das geometrische Maschenwerk der Flächen bildenden weinrothen bis gelben Ziegelsteinen, ohne dass bei dem nunmehr den Beschauer ganz fesselnden Reichthum der Ausgestaltung vielleicht wegen des einfachen Dreiklanges der Farben, auch nur eine Spur der Empfindung des „zu Viel“ sich einstellte, welche der Würde der Erscheinung eines Denkmals zu nahe träte.

Das Gebäude erhebt sich auf einem aussen zehneckigen, innen kreisrunden Grundriss von 10 m Durchmesser im Inneren zu einer Höhe von etwa 21 m bis zur Oberkante des Hauptgesimses. Merkwürdiger Weise haben sowohl Dubois als Jane Dieulafoy sich bezüglich der Seitenzahl des Bauwerkes geirrt, denn jener führt es selbst bei der Wiedergabe der Inschrift als 12-Eck, diese als 8-Eck auf. Das Richtige liegt aber in der Mitte, es ist ein 10-Eck Auch Tavernier giebt eine sonderbare Beschreibung von dem „Thurn-“, die, wenn nicht einem Phantasiegebilde, so einer Verquickung zweier von ferne gesehenen Bauten entspricht. Wie das eben beschriebene achtseitige Mausoleum, so besass dieses zehnseitige auch eine massive Thurmspitze, von der aber nur die Reste des Ansatzes über dem Hauptgesims erhalten sind, so dass die Kuppel, welche den Innenraum überwölbt, sich aussen in der Silhouette über dem Hauptgesims gegen den blauen Himmel etwas abzeichnet. Wenn Dubois zu der Ansicht gelangt ist, dass in der Kuppel eine zentrale runde Oeffnung für den Lichteinfall vorhanden gewesen sei, da das er Gebäude keine Fenster aufweise, so mag eine Zerstörung, die gegenwärtig wieder ergänzt ist, Schuld daran gewesen sein. In rohester Form sind aber später einige Oeffnungen in die Flächen gebrochen, da der Innenraum wie die darunter befindliche, durch einen Einbruch von hinten zugänglich gemachte Gruft jetzt zur Aufbewahrung von Geräthen, Feldfrüchten usw. dient.

Die erheblichen späteren Veränderungen in der Höhe des Terrains lassen die Hauptansicht unten etwas in die Erde versinken, während hinten die Fundamente blossgelegt sind, die sauberes Ziegelmauerwerk aufweisen; hier finden sich auch noch Reste des ursprünglichen, vorgeblendeten Sockels aus 3 Schichten Haustein von je 42 cm Höhe, deren oberste einfach abgerundete wahrscheinlich unter den Eckenlisenen verkröpft angeordnet war, während die unteren beiden die ganzen Seiten ausfüllten, also nicht zurücksprangen, wie Dubois in seiner Zeichnung den Sockel ergänzt. Wie die Flächen innerhalb der tiefen Nischen auf diesem Sockel sich erhoben, konnte ich infolge der Zerstörung derselben im unteren Theile des ganzen Bauwerkes nicht genau feststellen; es scheint aber, als wären sie einfach stumpf darauf gesetzt worden, ohne vermittelndes Bindeglied. In der Nähe des Mausoleums muss sich eine Moschee befunden haben, zu welcher das vorhin erwähnte Portal mit den Minarets gehörte; ausserdem breitete sich hier eine grosse Schlossanlage aus, deren Ueberreste wohl zur Errichtung der jetzt dort befindlichen Kavallerie-Stallungen benutzt worden sind. Eine vor Seite 3 (von links herum gezählt) befindliche alte Mauer ist jünger als das Mausoleum, da sie ohne Verband davor steht. In ihrer Fluchtlinie setzte sich wahrscheinlich von Seite 9 auf der anderen Seite eine ähnliche Mauer an.

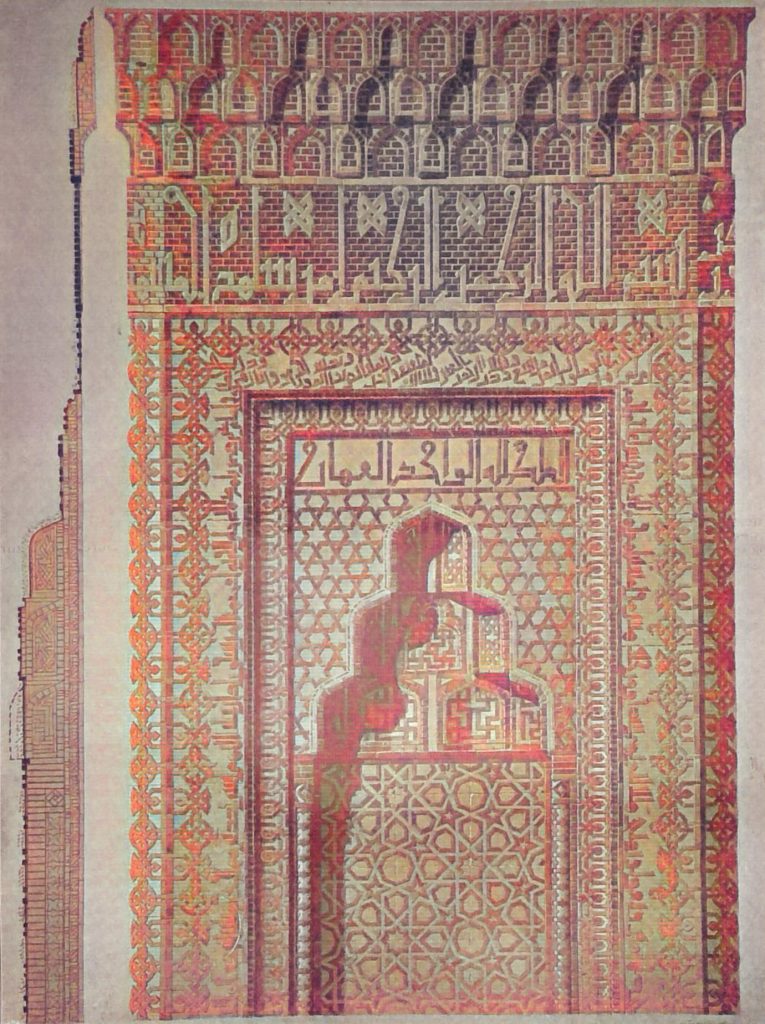

Wie bei vielen derartigen Zentralbauten in Persien sind die Wandflächen durch Umrahmungen gegliedert, innerhalb welcher sich die flache, oben geschlossene Nischen einfügen. Hier sind die Nischen von attachirten Ecksäulchen oder Rundstäben eingefasst und es entwickeln sich auf dem oberen Abschluss die gebrochenen Bögen, welche, vom Kämpfer stalaktitenartig emporsteigend, die Nischen überwölben.

Sämmtliche äusseren Flächen, mit Ausnahme der senkrechten Laibungen der Nische, welche aus gewöhnlichen Ziegeln gemauert sind, bestehen aus einem Mosaik von kleinen Ziegeln, geformten Backsteinen oder Thonbuchstaben und Stuck, welches vor der Versetzung in grösseren Tafeln hergestellt worden ist. Die Verbindungen von Ziegelsteinen und Stuck oder Mörtel, in welchen der letztere einen gleichberechtigten Faktor für die äussere Erscheinung bildet, ist im ganzen Orient verbreitet (einige Beispiele derartiger Mosaiken aus Brussa sind auch von mir s. Z. mitgetheilt worden) (E. Jacobsthal: „Ueber einige Arten orientalischer Mosaikarbeiten“, Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleisses. Berlin 1889. L. Simion.). Aber in den meisten Fällen handelte es sich um einzelne Bautheile, seien es Friese oder Mauerstreifen, Einfassungen oder Füllungen usw. Eine derartig einheitliche, dem ganzen Bauwerke seinen eigenthümlichen Charakter aufprägende Verwendung ist mir nur aus der neuesten Litteratur bekannt geworden, und zwar an einem Denkmal aus der früheren Hauptstadt der Adarbaigan, Maragha, südlich von Tabriz, in der Nähe des Urmia-Sees. De Morgan (De Morgan: Mission scientifique en Perse, Paris 1894. Tome I., S. 336 u. 337.) theilt eine photographische Aufnahme des Mausoleums der Tochter des Hulagu mit, ein Bauwerk, welches aus der viel späteren Zeit der Mongolenherrschaft stammt, giebt aber keine technischen Erläuterungen.

Dieses reiche, in den nach der figürlichen Staffage und den Ziegelschichten geschätzten Abmessungen nicht viel über diejenigen des Mausoleums des Ibn Kutaijir in Nachtschewan hinausgehende Denkmal hat eine zehnseitige Grundform, mit dicken halbrunden Vorlagen an den Ecken, welche oben durch Kielbögen verbunden sind und unten sich in den 6-7 Schichten hohen Hausteinsockel fortsetzen. Den Haupttheil des Bauwerkes von diesem Sockel bis zu der Kämpferlinie umspinnt ein auch rund um die Säulenvorlagen durchgeführtes einheitliches Netz aus Ziegelsteinrippen, welche Füllungen von Ziegel-Stuck-Mosaik umrahmen. Bei der in den Richtungen scharf wechselnden Linienführung der Rippen, welche jede Horizontale absichtlich vermeiden, macht diese rein dekorative Architektur keinen befriedigenden Eindruck. Dagegen entfalten sich oberhalb der Kämpferlinie wieder ruhigere Formen in der Ornamentirung der Stalaktitennischen und der Zwickel, ganz in der Weise derer am Mausoleum in Nachtschewan. Für den Fries und das Hauptgesims scheinen gemalte Fliesen verwendet worden zu sein. Vielleicht gelingt es einmal einem nach Persien reisenden Fachgenossen, diese etwas abgelegene Route einzuschlagen und unsere Kenntniss durch die architektonische Aufnahme des interessanten kleinen, bis auf die fehlende Dachpyramide gut erhaltenen Bauwerkes zu bereichern.

Ein durch türkisblau emaillierte Ziegeln eingefasster Fries mit der Widmungsinschrift in Buchstaben von ebensolchem Material umgiebt unser Mausoleum unterhalb des Hauptgesimses. Der Verlust von 3 Seiten der Inschrift durch den Zahn der Zeit wurde schon von Dubois (in der Zahl von 5) beklagt, während dieselbe an 7 Seiten sich noch mehr oder weniger gut erhalten hat. Das sehr wenig ausladende, mit knappen Ueberkragungen in Stalaktitenform konstruirte Hauptgesims ist, wie die Abschlüsse der Nischen, reich mit Glasuren derselben Färbung als Einfassungen der kleinen spitzbogigen Felder und Nischen ausgestattet. Trotz der Zerstörung bot der jetzige Erhaltungszustand alle Anhaltspunkte, um die Restauration auf den Zeichnungen vollständig zu sichern. Das fehlende Stück der wagrechten Einfassung von Seite 2 konnte durch das entsprechende der Seite 7 vervollständigt werden. Am meisten haben durch Verwitterung die Säulchen oder Rundstäbe gelitten, welche die Nischen einfassen und aus Ziegel-Stuck-Mosaik, vorher gegossen, ohne anderen Verband, als je 2 einbindende Knoten auf die ganze Länge aufzuweisen, einfach mit Mörtel in die einspringenden Ziegelecken der Umrahmung versetzt worden sind. Ebenso wie alle Flächen zeigen diese Rundstäbe und die ausgekehlten Umfassungsglieder immer verschieden gestaltete Musterung; nur die äusseren Umrahmungen verknüpft an den zusammentreffenden Flächen ein und dasselbe, sehr geschickt und fein komponirte Flechtband, welches auch mit der Schrift in losem Zusammenhang steht.

Die Inschrift ist eine zweimalige Wiederholung der 36. Sure des Qur’an. Es ist nicht leicht, diesem Rahmen gegenüber trotz seiner schönen Durchbildung einen ganz objektiven Standpunkt einzunehmen. Meiner Meinung nach würde die Herstellung desselben aus gewöhnlichen Ziegelsteinen, wie beim Mausoleum des Ibn Kutaijir, eine kräftigere architektonische Haltung des Bauwerkes verbürgt haben, wobei dann freilich das „Herz“ des Qur’an, die genannte Sure, nicht zur Darstellung und in zweiter Linie auch nicht zur ästhetischen Mitwirkung gelangt wäre.

Dem Bauwerk wurde bei seiner Errichtung von den Zeitgenossen die gebührende Anerkennung nicht versagt. Das beweist die Inschrift über dem Portal, welche den Namen des Nachtschewaner Baumeisters Ibn Abi-Bekr der Nachwelt überliefert. –

C. Die Inschriften.

Auskunft über die Bestimmung des kleineren und älteren der beiden Denkmäler, des Achtecks, wird durch die Inschrift über dem Thor desselben gegeben. Sie lautet:

d. h. „das ist das Grabmal des Chwaga und erhabenen Re’is, Rukneddin Gemäl elislam Mugaddim elmesä’ich Jüsuf Ibn Kitaijir . .. im Schauwal des Jahres 557“.

Sprachlich bietet die Inschrift nur die eine Schwierigkeit, dass die drei ersten Worte sich grammatisch nur erklären lassen, wenn man liest: had lamashad alchawäga; das ist aber unkorrekt, und man wird eine Verschreibung annehmen müssen, entweder für hada ’Imashad lilchawäga oder für hädä mashadl alchawäga.

Sachlich ist zu bemerken, dass über den in dem Mausoleum Begrabenen, Jusuf Ibn Kutaijir, sonst nichts bekannt zu sein scheint, Im Jahre 557 (begann den 13. September 1162) war unzweifelhaft der gewaltige Atabek Ildegiz, von dem zum Zehneck ausführlich gehandelt werden wird, bereits Herr von Nachtschewan (Im Jahre 557 begannen die Feindseligkeiten der Georgier gegen die Muslims, welche Ildegiz veranlassten, im Safar 558 (begann 9. Januar 1163) mit einigen anderen islamischen Fürsten einen energischen und erfolgreichen Kriegszug gegen die Angreifer zu unternehmen (s. Ibn Alatir ed. Kairo 1302 Bd. XI, S. 128 Z. 10 v. u, Jahr 557 a. E.).); Jusuf Ibn Kutaijir wird einer seiner Grossen gewesen sein. Die Bezeichnung als Chawaga (chäwaya) weist auf eine hohe soziale Stellung (In einer Inschrift aus Ardebil, die demnächst von Dr. Sarre veröffentlicht werden wird, kommt ein anderer Jusuf Chwara aus der Zeit des Timuriden Schähruch (807/1405 bis 850/1446) vor.), während man in „der erhabene Re’is“ den Ausdruck einer hohen Staatsstellung, etwa „erster Minister“ (Es sei daran erinnert, dass in der Türkei der Minister des Auswärtigen noch bis in den Anfang dieses Jahrhunderts hinein den Titel Re’is Efendi führte.) sehen möchte.

Sind Rukneddin, d. h. Eckpfeiler der Religion, und Gemal elislam, d. h. Schönheit des Islams, Ehrennamen, wie sie gewöhnlich von hochstehenden Personen angenommen werden, so ist Mugaddim elmesa’ich, d. h. Oberster der Scheichs, wohl eine geistliche Würde, vielleicht das, was in der Türkei Scheich ül islam genannt wurde und wird. Sehr zu bedauern ist, dass das Wort nach Kutaijir nicht mit Sicherheit zu lesen ist. Man möchte auf ein Nisbe-Adjektiv schliessen, wie es in solchen Fällen gewöhnlich ist; da böte sich etwa elbali, d. h. der aus Palo (?); doch wird der letzte Buchstabe kaum für ein J angesehen werden dürfen.

Den frommen Schmuck des Bauwerkes bildet eine nur in Bruchstücken erhaltene Inschrift, welche am Fries angebracht ist. Von den acht Seiten wurden wahrscheinlich drei von dem Qur’an-Verse Sure 3, 15 eingenommen: „die Geduldigen, die Wahrheitliebenden, die Andächtigen, die Almosenspender und die im Morgengebet um Sündenvergebung flehen“, während die fünf anderen das Hauptgebet des Muslims, die Fatiha, d. h. die erste Sure des Qur’ans zeigten.

Der viel reichere Inschriftenbestand des Zehnecks wurde zuerst von Dubois de Montpereux aufgenommen. Freilich konnte die Darstellung, die er im Atlas zu seinem grossen Reisewerke gab (Atlas zu Voyage autour du Caucase, Paris 1840, IV, Serie, Pl. XXXIX b.), zu einer befriedigenden Lösung und Erklärung nicht führen. Der unter den Zeitgenossen de Montpereux’ zu solcher Arbeit am meisten Berufene, Frähn, musste „dahingestellt seyn lassen, wer der Dschelal-ed-din, dem Ildegiz diess Mausoleum gebauet hat, seyn mag“ (Bulletin scientifique publice par l’Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg, Tome II (1837), Sp. 16.), „Jetzt liegen Photos vor, welche alles Wesentliche deutlich erkennen lassen.

Die Inschriften zerfallen in fünf Gruppen:

a) Der Schriftfries unter dem Hauptgesims aus blau glasirten Ziegelsteinen; er lautet so:

In der Hauptsache ist der Sinn der Inschrift klar. Die wörtliche Uebersetzung lautet:

„(Seite 1-3) Im Namen Gottes, des Allerbarmers!

Es befahl den Bau dieses Grabmals der kundige, gerechte, sicher thronende, siegreiche, grosse König Schems eddin, der Hort des Islams und der Muslims, [Seite 4-6 fehlen] (Seite 7-10) die Erhabenheit der Welt und der Religion (Geläl eddunja waddin), der Trutz des Islams und der Muslims, Mu’mine Chatün, Gott der Höchste sei ihr gnädig! Wir drehen uns, die Welt steht fest; wir sterben, dies bleibt als Andenken; o Herr, den bösen Blick halt fern!“

Keinem Zweifel unterliegt, wer unter dem Erbauer, dem in Seite 1-3 genannten Schems eddin, zu verstehen ist. Es ist der grosse Atabek Ildegiz, der Vater des Atabek Abü Ga’far Muhammed, der sich in der Inschrift über dem jetzt verschwundenen, von zwei Minarets flankirten Portal nennt. (Nach einer Photographie, die genommen ist, als das Portal noch stand, lautet die Inschrift:

d. h.

„der kundige, gerechte und erhabene König Atabek Abü Gafar Muhammed, Sohn des Atabek Ildegiz, Gott erleuchte sein Grab!“

Dieser Abu Ga‘far Muhammed ist natürlich identisch mit dem Muhammed Albahlawan, der als Atabek von Adarbaigan 568/1173 bis 582/1186 (Lane Poole, Oriental Coins of the Br. Museum 3, 240 giebt 581, doch siehe dagegen Ibn Alatir sub anno 582) regierte, und der ein Sohn Mu’mine Chatüns war.) Sein Name Ildegiz war jedenfalls in dem zerstörten Stück Seite 4-6 genannt, und ebenda müssen auch die Worte gestanden haben, welche die Beziehung des Erbauers zu der in Seite 7 und 8 genannten Mu’mine Chatün darlegen.

Es ist kein Zweifel, dass diese Mu’mine Chatün es ist, der zu Ehren Ildegiz das kostbare Bauwerk errichtete. Das fehlende Stück wird etwa auszufüllen sein: „Atabek Ildegiz zum Andenken (zur Ehrung) seiner Gattin, der… . .“

Kennen wir auch den Namen der Gattin des Ildegiz aus anderen Quellen nicht, so können wir doch mit Sicherheit annehmen, dass die „Dame (Chatün) Mu’mine“ eben diese Gattin ist. (Prof. Houtsma, der Spezialforscher der Selgukiden-Geschichte, vermuthet (briefliche Mittheilung), dass ihr Name Mu’mine, der merkwürdiger Weise bei den Historikern nie genannt wird, in den Lobliedern der zeitgenössischen Dichter zu finden sein werde, doch sei von denen fast nichts publizirt.) Denn darüber sind wir vollkommen unterrichtet, dass die Gemahlin des grossen Atabek eine so hochstehende Frau war, dass die ihr in der Grabschrift gegebenen Ehrentitel vollkommen angemessen sind (Unter diesen Titeln sei der „ismetelislam walmuslimin“, Trutz des Islams und der Muslims, besonders hervorgehoben. Ableitungen des Stammes ‘sm werden zur Ehrung von Frauen mit Vorliebe verwandt.).

Ildegiz war ein kühner Emporkömmling. Ursprünglich einer der Mamluken des Selgukidensultans Mas‘üd (reg. 527/1133-547/1152), wusste er sich während der Wirren nach dessen Tode in den Besitz der Provinz Adarbaigan zu setzen, zugleich auch in den der Hand der Wittwe des Prinzen Toghrul und Mutter des Sultan Arslän Schäh (Ausführlich Iba Alatir, der Ildegiz oft erwähnt (unter den Jahren 543, 552, 554, 555, 556, 563, 568). Albondäri (ed. Houtsma im Recueil des Historiens des Seldjoukides Band 2) giebt nichts über die Anfänge des Ildegiz, auch nichts über seine Heirath; doch nennt er an mehreren Stellen Ildegiz „Gemahl der Mutter Arslän Schähs“ z. B. S. 239 und 288. Von älteren Bearbeitungen der Geschichte des Ildegiz nenne ich Defremery, Histoire des Seldjoukides de la Perse, Journal Asiatique, Oktober 1848.). Aus welchem Geschlecht diese Frau stammte, wird nicht berichtet, jedenfalls war sie von ungewöhnlicher Bedeutung. Mit scharfem Blick erkannte sie, dass bei der Unfähigkeit der Prätendenten aus dem Hause Selguk und dem wüsten Parteitreiben es am besten für das Land sei, wenn ihr eigener Sohn alle Gewalt in die starken Hände ihres Gatten lege und sich mit der Scheinherrschaft begnüge, und es ist ein grosses Verdienst, dass sie ihn mit diesem Zustande auszusöhnen verstand. Das Jahr ihres Todes kennen wir nicht; aus dieser Inschrift wissen wir nun, dass sie vor Ildegiz gestorben ist, d. h. vor 568/1173. Dass das Grabmal ihr in Nachtschewan errichtet ist, lässt schliessen, dass sie in dieser Stadt mit Vorliebe gewohnt hat,

Dass Ildegiz (Wenn er, was nicht unwahrscheinlich ist, die Inschrift des erst 14 Jahre nach seinem Tode vollendeten Baues (s. unten) bestimmt hat. Unter seinem Sohne wird es mit der Hofsprache ebenso gehalten worden sein.) die Inschrift mit einem persischen Verse und einem frommen Wunsch in der gleichen Sprache abschliesst, kann nicht auffallen. War er auch von Geburt ein Türke, so war die Sprache seines Hofes unzweifelhaft persisch, und der Fürst begünstigte die Dichter dieser Sprache. So lebte an seinem Hofe nach Dauletschäh der Dichter Atir eddin Achsiketi (So Huart in seiner Bearbeitung des anis el’ussaq p. II n. 2 nach der persischen Handschrift Paris Suppl. 828.). Vielleicht stammt der hier verwandte Vers von eben diesem Achsiketi.

b) Die Inschrift über der Portalnische. Sie lautet:

d.h. „am Datum des Muharram des Jahres 582“ (begann 24. März 1186). Da Ildegiz schon im Jahre 568 gestorben ist, so muss angenommen werden, dass der von ihm angeordnete Bau vierzehn Jahre zu seiner Vollendung gebraucht hat. Seine Ausführung war gewiss ein Vermächtniss, das der Atabek seinem Sohne Muhammed Elbahlawan hinterliess. Die Vollendung des Denkmals, vor welchem der pietätvolle Sohn das schon oben erwähnte mächtige Portal erbaute, fällt mit dessen Tode zusammen: nach Ibn Alatir s. a. 582/1186 starb Muhammed im Anfang dieses Jahres.

c) Die Inschrift in der Portalnische; sie lautet:

d.h. „gearbeitet von Agemi Ibn Abi Bekr, dem Baumeister aus Nachtschewan“. Der Name Agemi, der etwas befremdet, ist nicht durchaus sicher. Die Bezeichnung als Nachtschewaner macht es sehr wahrscheinlich, dass der Mann aus der Stadt selbst gebürtig war, doch kann es auch den irgendwo anders geborenen Descendenten eines Mannes aus Nachtschewan bezeichnen.

d) Jede der zehn Seiten des Thurmes zeigt in der Umrahmung, nach aussen begrenzt durch Ornamente, arabische Schrift, so angeordnet, dass sie immer rechts unten beginnt, rechts aufsteigt, oben horizontal läuft (Da der umfängliche Text viel Platz erforderte, sind auf der wagrechten Leiste die Worte in kurzen schrägen Reihen neben einander geordnet.) und dann links absteigt. Der Text, der auf diesen Leisten angebracht ist, zeigt das 36. Kapitel des Qur’an, die Sure Jasin, und zwar zweimal. Die 83 Verse dieser Sure bedecken je einmal Seite 1-5 und 6-10. Da die untersten Theile des Gebäudes beschädigt sind, so lässt sich die Anordnung nicht mehr mit absoluter Sicherheit feststellen, es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich die Verse so vertheilen: Seite 1 und 6 Vers 1-17; Seite 2 und 7 Vers 18-34; Seite 3 und 8 Vers 35-51; Seite 4/5 und 9/10 Vers 52-83.

e) Auf jeder der zehn Seiten, dicht über dem Stalaktiten-Abschluss der Nische, die Inschrift

d.h. „die Herrschaft gehört Gott, dem Einzigen, dem Bezwinger“.

Die Schrift sämmtlicher Legenden zeigt einen archaisirenden Charakter mit Tendenz zur Stilisirung.

Martin Hartmann.

(Schluss folgt)

Mittelalterliche Backsteinbauten zu Nachtschewan im Araxesthale.

D. Konstruktion und Ornament.

Das Kernmauerwerk beider Baudenkmäler besteht, wie die unteren blossgelegten Theile schliessen lassen, aus gut vermauerten Ziegelsteinen von quadratischer Form; auch heute wird in Tiflis noch mit einem solchen Format gebaut, welches 3,5 cm hoch ist und 20,5 cm in der Seite misst: In Nachtschewan sind Ziegel von verschiedenen Grössen zur Verwendung gelangt; für das gewöhnliche Mauerwerk und die Einfassungssteine Solche von 20 cm Seitenlänge und im Allgemeinen 4,7 cm Höhe (etwas wechselnd); für die Mosaiken halbe Steine von 9 zu 18 cm Seitenlänge und 3,5 cm Höhe, andere von 2,5 cm Höhe bei den feineren Mustern.

Ueber die Ziegelformate in Persien macht Marcel Dieulafoy in seiner Arbeit über das Mausoleum des Koda-Bendé in Sultanieh (Revue generale de l’architecture, 1883 pag. 98 und 151) folgende interessante Angaben, die ich hier mittheile, weil man sich bei uns endlich den Fesseln des Normalformates zu entziehen scheint, wie in England bei individueller durchgearbeiteten Ziegelbauten schon lange (Muthesius, Die neuzeitliche Ziegelbauweise in England, Centralblatt der Bauverwaltung Berlin 1898 S. 622. Auch in Holland habe ich schon vor Jahren die schönen Wirkungen, welche bei neueren Bauten durch die Verwendung verschiedener Ziegelformate, beispielsweise für die Pfeiler und Dosen grösserer, für die Gewölbe kleinerer. erzielt worden sind. mit Neid bewundert.).

Die ältesten Ziegelsteine in Chaldäa hatten 40 bis 50 cm Seitenlänge bei 12 cm Dicke, in Babylon unter Nebukadnezar und in Susa unter Xerxes 34 cm Länge bei 7 cm Dicke, im 6. Jahrhundert 30 cm Länge bei 6 cm Dicke. Die Abmessungen verkleinern sich nach der Invasion der Türken auf 17,5 cm und 3 cm Höhe, um dann wieder (in Teheran) auf 25 cm Seitenlänge und 4,8 cm Höhe zu steigen. Für Brückenbauten werden grössere Formate verwendet; die Ziegel in Sultanieh beim genannten Mausoleum haben 22 cm Seitenlänge und 5,4 cm Höhe

Die türkisblauen Glasuren sitzen in Nachtschewan auf einem fast weissen und sehr harten Scherben.

Die Steine für die Buchstaben und grösseren Streifen haben eine glasirte Stirnfläche von 4,5 und 5 cm Höhe bei 20-23 cm Länge, sie sind keilföürmig nach hinten gestaltet, 7 cm oder 6 cm tief und im letzteren Falle hinten auf 4 cm Höhe verjüngt. (Einen ähnlichen glasirten Stein aus der Steppe zwischen Kura und Araxes beschreibt Virchow in der Zeitschrift f. Ethnologie, Berlin 1884 S. 131.) Die kleinen Emailstreifen zeigen im Querschnitt entweder gleichseitige Dreiecke von 3 cm Seite, oder gleichschenkelige von 3 zu 3,5 cm.

Die Glasur der Inschriftsteine ist von derjenigen der kleinen Streifen für die Musterung der Flächen etwas verschieden, insofern, als jene den Untergrund deckt, während diese ihn durchscheinen lässt, Hr. Kommerzienrath P. March, welchem ich einige Stücke zur Prüfung übergab, hatte die Freundlichkeit, dieselben in Gemeinschaft mit Hrn. Regierungsrath Dr. Hecht zu untersuchen und theilt mir Folgendes mit: Der Körper der Ziegelstücke scheint aus einem sandigen Thon oder aus einem durch Zusatz von Thon und alkalischer Fritte zusammengehaltenen Sand zu bestehen. Die Glasur auf dem kleinen bläulichen Stück von dreiseitigem Querschnitt ist eine durchsichtige alkalische, mit Kupfer gefärbte; als Flussmittel hat Soda oder Potasche gedient, nicht aber Blei, weil in der Verbindung mit Blei das Kupfer grünfärbend wirkt. Die Glasur auf dem blaugrünen grösseren Stück ist eine undurchsichtige, in der Hauptsache ebenfalls alkalische, mit Kupfer gefärbte und durch Zusatz von Zinn deckend und heller gemachte Emaille; indess ist aus der grünlichen Tönung zu schliessen, dass auch Blei darin enthalten ist. Hr. March machte mich ferner darauf aufmerksam, dass bereits Brogniart (Brogniart: Traite des arts ceramiques, II, Edition par A. Salvetat. Paris 1854. T. II. p. 87.) aufgrund der Mittheilung in Dubois’ ‚Reisewerk die Glasuren in Nachtschewan als zu den ältesten des Mittelalters gehörend angeführt hat.

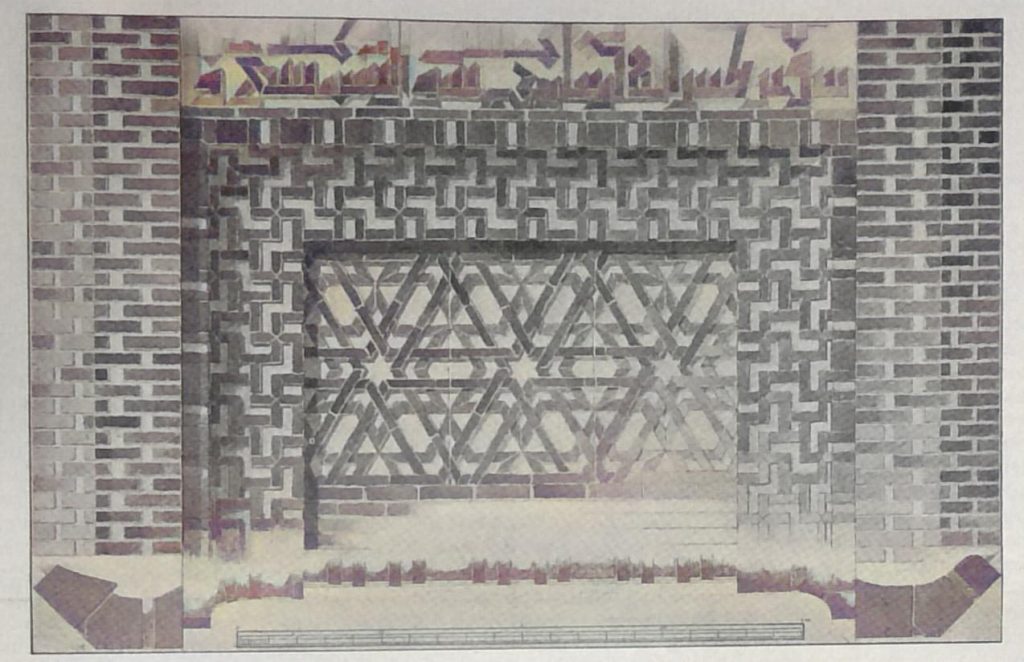

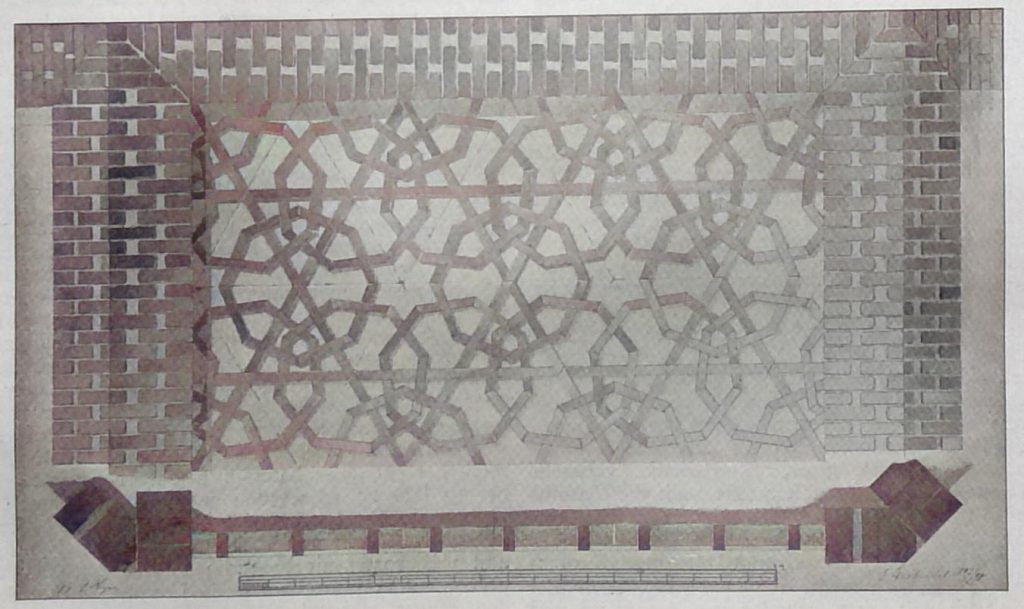

Bei dem Mausoleum des Ibn Kutaijir machen sich einige Eigenthümlichkeiten in der Ausführung bemerkbar, welche nicht unerwähnt bleiben dürfen. Zunächst fällt es auf, dass in den Umrahmungen bei Lagerfugen von etwa 8,5 mm die Stossfugen eine Breite von 35 mm aufweisen. Obwohl damit eine dekorative Wirkung und eine gewisse Harmonie mit den Stuckflächen des Bauwerks erzielt worden ist, so scheint der Grund dieser Anordnung doch darin zu liegen, dass bei der im Entwurf vorgeschriebenen Breite der Umrahmung sich die Fuge aussen so weit öffnen musste, da die stumpfen Ecken aus dem gewöhnlichen, für die Breitenabmessung der Umrahmung zu kleinen Ziegelformat geschnitten wurden(Abbildg. 10 u. 11). Das wagrechte obere Stück der Umrahmung zeigt senkrechte Anordnung der vorgeblendeten Ziegelsteine, in den Ecken auf Gehrung mit dem aufsteigenden Theil zusammengeschnitten. Solchen Anordnungen, der charakteristischen Erscheinung einer Bekleidungs-Architektur, begegnet man öfter, z. B. in den Ruinen des alten Merw (Materialien zur Archäologie Russlands, St. Petersburg 1894 No. 16. W. A. Suchowsky: Die Ruinen des alten Merw. S. 184 Fig. 31.).

Der Mangel an Eckformsteinen hat bei der Konstruktion des gemauerten Ziegeldaches eine ästhetisch wohl interessant wirkende, aber vom konstruktiven Standpunkte etwas zu naive Anordnung hervorgerufen.

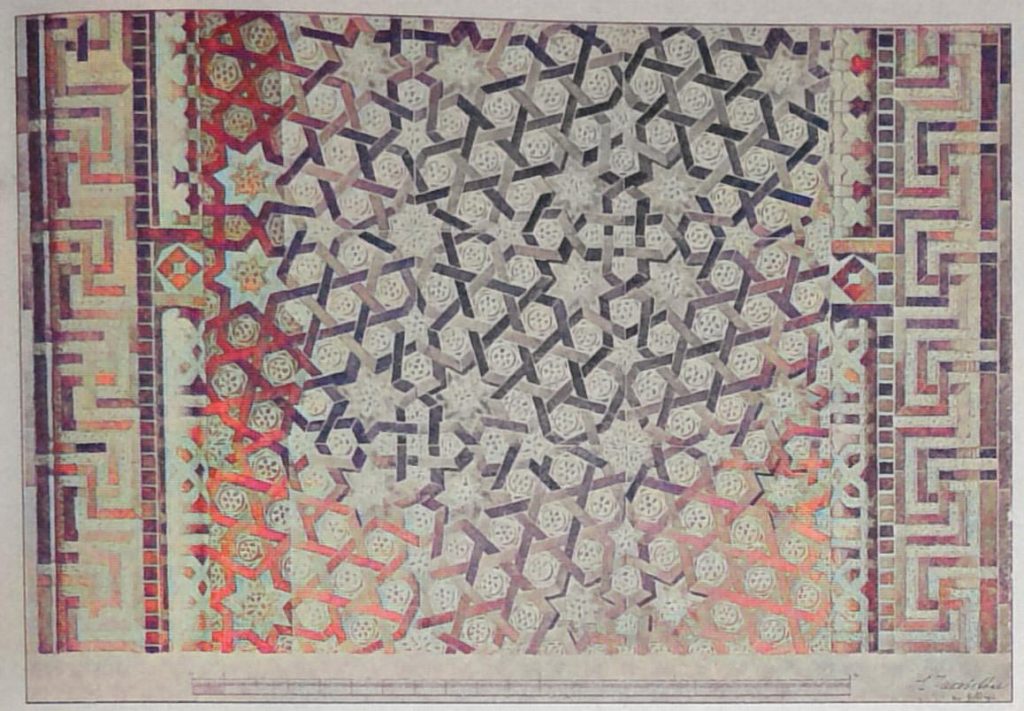

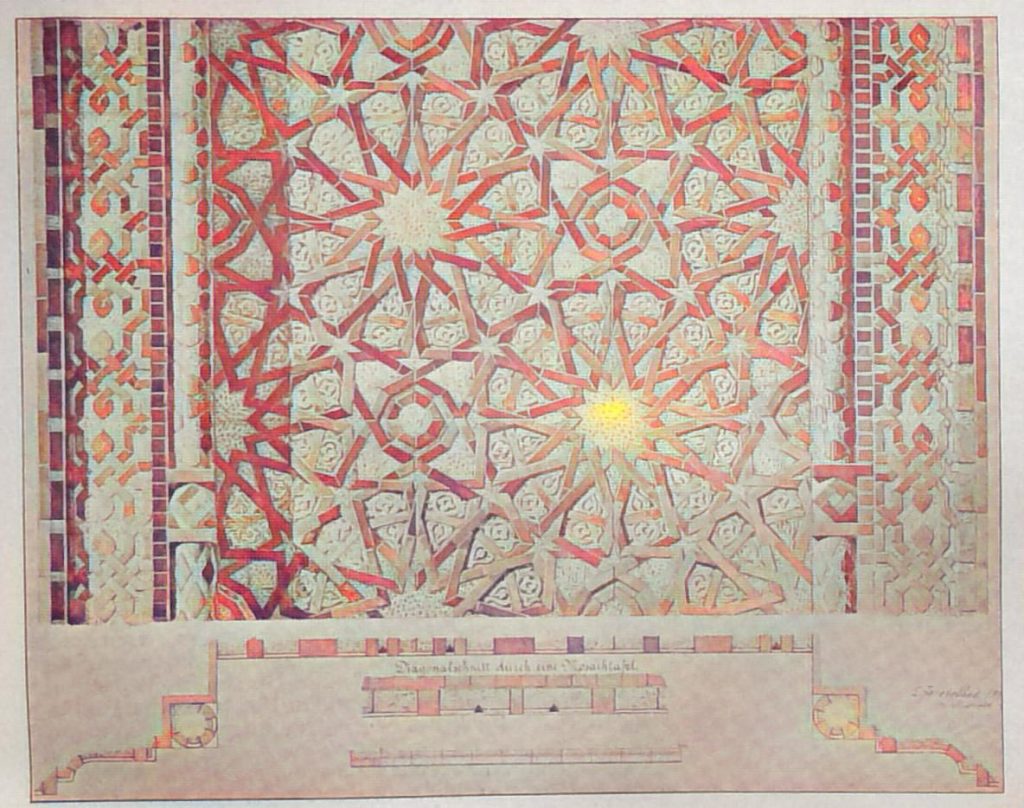

Die Steine sind senkrecht zur Dachneigung verlegt, an den Ecken aber bilden sich durch die nach innen geneigten, zusammen stossenden Flächen eigentlich Kehlen, welche ohne Formsteine nur durch Verhau und Anordnung einer Fuge in der Kehle und auf der Ecke mathematisch richtig herzustellen waren. Die Erbauer haben aber die Steine nicht verhauen, sondern sie mit geringer Hebung über die Ecke hinweggreifen lassen, so dass sich durch die von links und rechts abwechselnd überstehenden Steinecken ein zierlicher Kamm, und durch die geringe Ansteigung eine Art Ausrundung der Flächen bildete, die namentlich oben, an der Spitze der Pyramide, zur Wirkung gelangt. Auch in dem Schriftfries fehlte es an Formsteinen für die Ecken, daher diese einfach einspringen, ein wunder Punkt an dem Bauwerk. Die unglasirten Buchstaben sind in dem Mauerwerk, welches wie die Einfassungen 35 mm breite, regelmässig vertheilte Stossfugen zeigt, eingelassen. Grosser Reichthum ist in den Mosaiken, mit denen die Flächen bekleidet sind, entfaltet. Je nach der Zeichnung sind die vorher geformten 9 cm tiefen Platten rechteckig, quadratisch, oder wie auf Seite 2 des achtseitigen Mausoleums (linksum gezählt) auch dreieckig gestaltet. Sie bestehen aus Zellen mit Ziegelwandungen, welche wie diejenigen der Bienenwaben mit Honig, so mit Stuck ausgefüllt sind. Um die Wandungen, bei welchen ein Verhau oder Schleifen der Ziegels selbst beim Schneiden vor dem Brande unvermeidlich war, scharf passend herzustellen, wurden in der Form, die wahrscheinlich aus Holz bestand, durch Aufnageln von dünnen Brettchen, welche den Innenformen jeder Zelle entsprachen, Kanäle, also Lehren für das Versetzen der Ziegelsteine gebildet, und dann der Stuck, eine mit Zigelmehl versetzte Mörtelmasse, dem der deutschen Ordensbauten in Thorn und Marienburg ganz ähnlich, wie ich bei der Rückkehr zu beobachten noch Gelegenheit hatte, hineingebracht (Abbildg. 8).

Nahm man nach der Bindung die Tafel aus der Form, so standen die Ziegelsteine in flachem, der Dicke der Brettchen entsprechendem Relief vor der glatten Stuckfläche vor. Die Fugen zwischen den einzelnen Tafeln mussten nach dem Versetzen verstrichen werden und treten jetzt natürlich schärfer hervor als früher. Eine Eigenthümlichkeit zeigt das geometrische Muster über dem Portal (Abbildg. 10, Schnitt); bei demselben liegen die Ziegelsteine in zwei verschiedenen Höhenlagen, es müssen also zwei Lagen Brettchen zur Herstellung verwendet worden sein.

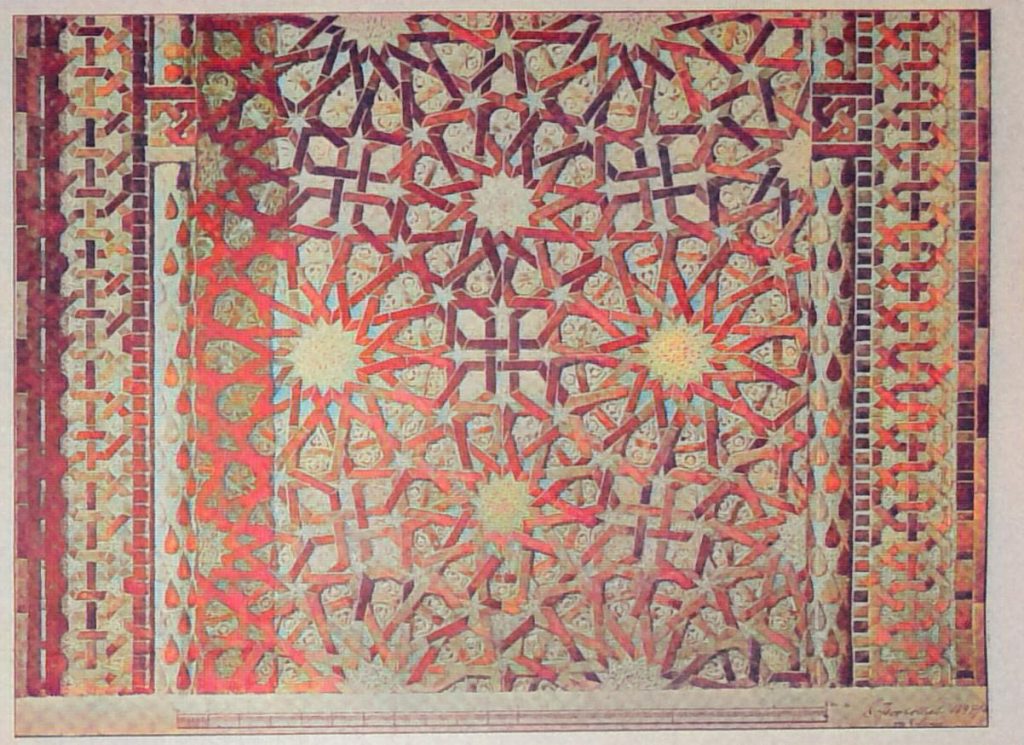

Reicher und vielgestaltiger weitergebildet erscheinen nun diese Ziegel-Stuck-Mosaiken an dem Mausoleum der Mu’mine Chatün. Zunächst.zeigen sich hier, die Zellen innerhalb der Ziegelwände durchquerend, Figuren aus den oben erwähnten kleinen Glasurstreifen, welche in einer über die glatte Stuckfläche gebreiteten Gipsmasse bündig festsitzen. Diese Gipsausfüllungen, und somit wohl auch die Glasurstreifen, sind nach dem Gusse der Mosaikplatten (bis auf die Felder an den Rändern der Platten) vor dem Versetzen der ganzen Tafeln aufgebracht. Dann erst sind auch diese Felder ausgefüllt worden, um die Fugen der ganzen Tafeln zu verdecken und der ganzen Fläche einheitlicheres Gefüge zu verleihen, „der Mauer den Anblick eines Blumenparterres zu verleihen“ (Ibn Chaldün in dem bereits erwähnten Kapitel über die Baukunst.).

In die grösseren Figurenflächen sind, während der Gips noch bildsam war, mit einem „Stichel“ Ornamente in flotter Ausführung modellirt, in die kleineren nur Linien gezogen und dreieckige Punkte eingedrückt, ein Verfahren, das Ibn Chaldün auch andeutet.

Merkwürdiger Weise zeigt Seite 1, die wohlerhaltene Hauptseite, in der Fläche keine Glasuren, auch sind Gipsausfüllungen zwischen den Zellenwänden nur in Spuren vorhanden. Es ist dies an der günstigst belegenen Seite des Bauwerkes um so auffallender, als sich selbst an anderen Stellen, namentlich an den Einfassungen mit den Qur’ansprüchen, die Oberfläche der Ziegel, wie die des Gipses, mit den feinen, ihm vor 700 Jahren eingegrabenen Rillen und eingestossenen Punkten an vielen Stellen unversehrt erhalten haben.

Die ungemeine Härte, welche der kaum 1 cm dicke Gipsauftrag heute noch besitzt, liess die Vermuthung auftauchen, dass man es hier eher mit einer zementähnlichen Masse zu thun hätte. Allein die Analyse einiger Fragmente, welche Dr. Hecht im Laboratorium für Thonindustrie (Prof. Dr. H. Seger und E. Cramer) hat ausführen lassen, ergab, dass in der That ein mit 7 % Sand und Silikaten verunreinigter Gips vorliegt, der sich in seinen Bestandtheilen der theoretisch als normal angenommenen Zusammensetzung des Gipses nahe anschliesst.

Bei näherem Eingehen auf die Konstruktion des Hauptgesimses und der Stalaktiten in den Nischen kommt man zu der Ansicht, dass, so geschickt auch die wenig ausladenden Ueberkragungen, oft allerdings in recht naiver Art, konstruirt worden sind, doch die Formensprache zu sehr auf den Hausteinbau als Vorbild hindeutet, wenngleich sie manche der Ziegeltechnik entsprungenen Anordnungen aufweist. Aber ein halber aus Kopfsteinen gewölbter Bogen ohne Widerlager ist eben ein Unding; als Skulptur aus dem vollen Stein gearbeitet, ist die gebogene Linie lediglich Kunstform, kein gewölbter Bögen, daher in ihrer ästhetischen Wirkung nicht durch technische Unvollkommenheiten beeinträchtigt Die Konstruktion der Thurmspitze war in der Art der beschriebenen des Achtecks bewirkt, aber wie einige unzweifelhafte Spuren erweisen, war über dem Mauerwerk auch noch eine Abdeckung von flach verlegten Steinen vorhanden. Auch die Form scheint wohl eine einfache Pyramide gewesen zu sein.

Auf die Mosaiken in den Flächen muss hier noch mit einigen Worten eingegangen werden. Dass die Keime der sarazenischen geometrischen Flächenornamente bereits in den Werken der griechischen Antike (wenn nicht in älteren Bauweisen) zu suchen sind, aber auch den späteren römischen Fussbodenmosaiken, vielleicht den reich figurirten wagrechten Steindecken (wie in Palmyra) ihre Ausbildung verdanken, ist wohl nicht zu bezweifeln.

Ohne an konstruktive Anforderungen gemahnt zu werden, geniessen wir im besten Falle in der Ausführung aus geschnittenen Stein- oder Thonmosaiken (Alhambra), aber auch in Stein gehauen, in Holz profilirt, ja sogar auf Fliesen gemalt dieses feuerwerkartigen Linienspiels „das den Sinn gefangen hält“; aber nur in eine Stimmung werden wir versetzt, „denn Gedanken steh’n zu fern“, Nichts desto weniger glaubt Gayet (M. Gayet, L’art arabe, S. 96/97. Paris, Quantin 1893.) auch solche in ihnen ausgesprochen zu sehen: „Les polygons reguliers exprimeront entre tous des ideés nettes, precises, immuables … celles de ces figures dont le nombre de cótes est impair, une mélancolie vague, le trouble, l’incertitude qu’entraine leur manque de symmetrie et d’équilibre, et de la juxtaposition de ces deux formes se dégagera une impression mixte, determinée par les proportions de leurs combinaisons.

La reside tout le principe de la sensation obtenue au moyen des entrelacs geometriques. . . . L’image dérivée de l’assemblage du carre et de l’octogone eveillera l’idée de l’immuabilité eternelle, celle qui a pour base l’heptagone, celle d’un mystere vague et inquiet.“ …

Ich vermag nicht so weit zu gehen, möchte aber allenfalls die Wirkung mit dem Klang der Dur- oder Molltonart in Parallele stellen.

Betrachten wir nun aber unsere Mosaiken, so finden wir, dass in diesen ein vollkommenes Konstruktionsprinzip sich verkörpert, wie es die schaffende Natur ihrem Zellenbau sowohl des pflanzlichen wie des thierischen Organismus zugrunde legt. Erst die neueste Zeit ist bestrebt, die Kenntniss der schönen Konstruktionsformen auch der thierischen Organismen allgemeiner zu verbreiten, und ein Blick in E. Haeckels (Ernst Haeckel: Die Radolarien. Berlin 1888, Derselbe: Kunstformen der Natur. Leipzig und Wien 1899.) Werke, namentlich die neuesten, offenbart eine dem Laien bisher verschlossen gewesene Fülle der Gestalten, welche in ihrer Zweckmässigkeit volle Schönheit verrathen. Theoretisch kann man die von der Baukunst zu verschiedenen Zeiten gelöste Aufgabe, mittels der bindenden Kraft des Kalkes bezw. Mörtels und kleiner Stücke natürlicher oder künstlicher Steine solche von grösseren Abmessungen behufs Verwendung beim Bau herzustellen, verfolgen – von der rohesten Form dem Urbrei, Beton, oder opus incertum der Alten, in welchem der Zufall die Vertheilung der formlosen Steinbrocken in der Mörtelmasse bewirkt, bis zu dem Gipfelpunkt technischer und künstlerischer Leistungen in den Stein-, Thon- und Glasmosaiken. Die Uebergangsstufe scheinen mir die Ziegel-Stuckmosaiken zu bilden, wie solche in Nachtschewan zur Verwendung gelangten. Statt unförmlicher Ziegelbrocken sind hier die die Bindekraft des Mörtels fördernden Elemente aus regelmässig geformten Ziegeln hergestellt, welche die Kunstfertigkeit des Menschen zu gefälliger Erscheinung als Zellenwände und dazwischen verbleibende Mörtelmassen zu ordnen bestrebt war, also die Konstruktion zu einer Kunstform auszugestalten, zu einem im wahren Sinne des Wortes „opus reticulatum“. Je komplizirter die Anordnung der Rippen wurde, je mehr sich die Wände anhäuften und der Mörtel in den Hintergrund trat, desto mehr näherten sich diese Konstruktionen den Mosaiken aus glasirtem Thon, bei denen nun das Bindemittel umgekehrt als feine Verbindung der selbständig und freier ausgestalteten Thonstücke zutage tritt (wie bei dem opus reticulatum der Römer die gut erhaltenen Fugen sich oft als Netz vor dem verwitterten Stein oder Ziegel herausheben). Es dürfen also diese Thon-Stuck-Mosaiken auch als würdige Repräsentanten jener stets ersehnten, leider zu oft entbehrten Uebereinstimmung zwischen Konstruktion und schöner Form betrachtet werden und von diesem Gesichtspunkte aus wenigstens dem Architekten die Freude an dem Linienspiel des geometrischen Ornamentes erhöhen, selbst wenn dieses in anderer Ausführungsweise auftritt.

Daher auch wohl der beruhigende und ästhetisch befriedigende Eindruck, den mir der Anblick und das Studium des Denkmals hinterlassen hat, welches sich wie ein natürlicher Organismus aufbaut.

Die geometrischen Formen der Ornamente zeigen auf allen 10 Flächen besondere Kompositionen, bei der sechsten reichten die hierfür bestimmten Platten nicht aus, daher sind im oberen Theile andere versetzt worden. Es wechseln Muster aus dem 6-Eck, 8-Eck und 10-Eck mit solchen aus dem 7-Eck (Abbildg. 12), 11-Eck und 13-Eck (Abbildg. 14) entwickelten, bei welchen die Unregelmässigkeiten in wahrhaft spielender Weise gelöst erscheinen.

Bei dem früher erwähnten Beispiel aus Maragha treten die einzelnen Platten umrahmt auf, nicht einfach zusammengesetzt wie hier, wo die Fuge dann durch die aufgetragene ornamentirte dünne Gipsfüllung gedeckt ist, vielmehr scheinen sie vielgestaltig in Polygonen gegossen zu sein und durch ein Netzwerk von Ziegelsteinen begrenzt. Wenn diese Ziegelsteine in das Mauerwerk einbinden, so muss vom konstruktiven Standpunkt aus dies als ein Fortschritt bezeichnet werden.

Ganz ähnliche Formen finden sich übrigens in Spanien. Die Abbildg. 15 zeigt ein Stück der in Ziegenstein-Umrahmungen sitzenden Thon-Mosaiken der Abside der Kirche de la Seo in Zaragossa nach einer Photographie von Laurent (Madrid). Die Beziehungen Spaniens zum Orient sind bekannt. In keinem Lande und in keiner Kulturperiode ist der Trieb zu weit ausgedehnten wissenschaftlichen Reisen so verbreitet gewesen, wie im moslemitischen Spanien, namentlich seit dem 10 Jahrhundert. (A. F. Graf von Schack. Poesie und Kunst der Araber. II. Aufl. I S. 54. Stutteart 1877) Auch die Giralda in Sevilla, der Alkazar in Segovia, welcher im 11. Jahrhundert nach demjenigen von Toledo erbaut ist (Dr. G. Le Bon La civilisation des Arabes. Paris 1884), lassen ähnliche Konstruktionen in den Publikationen allerdings mehr ahnen, als erkennen; es wäre verdienstlich, wenn die Architekten auf ihren Studienreisen solchen Dingen nicht nur vom malerischen, sondern auch vom konstruktiven Standpunkte aus einige Würdigung zutheil werden liessen.

Wie früher dargethan, treten Glasuren nur an dem Mausoleum der Mu’mine Chatün auf. Es wäre voreilig daraus zu schliessen, dass bei dem bescheideneren, doch nur einige Jahre älteren Bau des Achtecks ihre Verwendung deshalb unterblieben sei, weil man sie nicht herstellen konnte. Im allgemeinen gehen ja allerdings die Meinungen dahin, dass erst unter den Selguken die Glasuren an den Gebäuden wieder beginnen, eine Rolle zu spielen, weil frühere Beispiele noch fehlen.

So bei Franz Pascha (Franz Pascha: Die Baukunst des Islam. Darmstadt 1887, S. 32.), Borrmann (Ausführlich beleuchtet diese Fragen: R. Borrmann, Die Keramik in der Baukunst. Stuttgart 1897, S. 58.), Deck (Th. Deck, la Faience. Paris, Quantin 1887.) und Brogniart. Vielleicht liefern die Ausgrabungen des Berliner Orient-Comites unter dem Architekten Dr. Koldewey bald verwerthbares Material zu sicheren Datirungen. In Nachtschewan zeigen die Glasuren manche Unvollkommenheiten, so dass man hieraus auch wohl schliessen könnte, die Tradition der Herstellung von Glasuren, wie sie die alten Denkmäler in Persien aufweisen, sei, wenn auch nicht ganz erloschen, so doch damals fast auf den letzten Lebensfunken reduzirt gewesen. Ausser den Einflüssen, welche auf die Eroberungen der Selguken und Mongolen zurückgeführt werden, dürften wohl auch friedliche Beziehungen zu Ostasien, namentlich China, ein Aufblühen der Kunsttechnik herbeigeführt haben (Heyd: Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. Stuttgart 1879, S. 17 u. 18. – Belck a. a. O. p. 70 hat Porzellan-Geschirre, welche in den Trümmern von Nachtschewan gefunden worden sind, dort gesehen.)

Die früher schon erwähnte, ohne Verband mit dem Bauwerk errichtete, links an Seite 3 desselben stossende gegliederte Mauer zeigt eine Musterung des Mauerwerks durch wagrecht und senkrecht versetzte Ziegelschichten. Eine reiche Auswahl ähnlicher, unseren unseren heutigen Ansichten von Mauerverband nicht recht entsprechenden, mehr für Ziegelfussböden verwendeten, aber dekorativ sehr wirkungsvoller Muster weisen auch die Ruinen vom Kreml des Abdulla Chan im alten Merw auf (Suchowsky, a. a. O., S. 143.). Die niederländischen alten wie die modernen Architekten haben den Reiz dieser flechtwerksartigen Linienkombinationen zu schätzen gewusst und ungegliederte Flächen wie Bogenfelder mit ihnen zierlich ausgestattet.

Zum Schlusse seien mir einige kurze Bemerkungen über die technische Herstellung der Originalzeichnungen gestattet. Das Auftragen geschah aufgrund der Messungen, welche bei dem Mangel an Gerüsten und sonstigen Vorkehrungen sich auf die erreichbaren Theile beschränken mussten, aber durch das Zählen der Schichten vervollständigt wurden, sowie einer grossen Anzahl von Photographien, bei welchen sich bei dem kleinen Maasstabe des Details die Benutzung eines Steinheil’schen Fernobjektivs besonders bewährt hat.

Die Details sind im Maassstabe von 1:5 aufgetragen, die Fassaden im Maassstabe von 1:25. Die Projektionen für die Fassaden-Zeichnungen sind im Maasstabe von 1:5 konstruirt und photographisch auf 1:25 verkleinert worden, da sich in diesem kleinen Maasstabe Ungenauigkeiten sonst nicht vermeiden liessen. Wie bereits erwähnt, beschränkt sich die Rekonstruktion beider Bauwerke darauf, durch den vollständig gesicherten Bestand des Vorhandenen eine annähernd richtige Darstellung derselben vor den Zerstörungen zu geben. Von einem Versuch, die Portale zu ergänzen musste Abstand genommen werden, ebenso auch von einer Zeichnung des Sockels vom Mausoleum der Mu’mine Chatün.

Der Glücksstern, welcher von Beginn der Reise an über dem Unternehmen schwebte, hat auch der Bearbeitung geleuchtet. Denn einige Wochen, nachdem ich Nachtschewan verlassen hatte, wurde der Ort von Dr. Sarre und seinem Begleiter, Regierungsbaumeister Bruno Schulz, welche auf einer Reise zum Studium der Baudenkmäler in Persien begriffen waren, besucht und von ersterem die Bauwerke in trefflichen Photographien aufgenommen. Nach seiner Rückkehr im Sommer 1898 stellte mir Dr. Sarre das gewonnene Material bereitwilligst zur Verfügung, wodurch die Arbeiten wesentlich gefördert wurden und die Hoffnung auf ihr Gelingen erhöhte Sicherheit gewann. Ich darf dem augenblicklich wieder auf einer Studienreise in Persien begriffenen eifrigen Forscher sowie Herrn Schulz hiermit meinen verbindlichsten Dank ausdrücken.

Aber nur durch unermüdliche und eindringende Mitarbeit mehrer junger Fachgenossen, der Herren Regierungsbauführer G. Krecker, A. Heyne, der Architekten O. Völz und G. Lange, sowie des Herrn Arch. M. Arnold ist es geglückt, des umfangreichen und schwer zu behandelnden Materials Herr zu werden und dasselbe in die Form zu bringen, in welcher es nunmehr vorliegt – daher ich hier ihr treues Wirken mit besonderer Anerkennung hervorhebe.

Charlottenburg, den 17. September 1899.

E. Jacobsthal.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Deutsche Bauzeitung zwischen dem 14.10. und 15.11.1899.