Am 28. Juni 1903 soll in Schlesien die siebenhundertjährige Jubelfeier der ältesten erhaltenen Kirche des Landes, der ehemaligen Klosterkirche St. Bartholomaei in Trebnitz begangen werden. Es ist sehr begreiflich, dass man den Wunsch hegt, das ehrwürdige Bauwerk bis zu diesem Tage wieder in einen Zustand zu versetzen, welcher sowohl der geschichtlichen Stellung desselben, wie auch der besonderen Bedeutung entspricht, die es noch heute in der Verehrung der katholischen Bevölkerung einnimmt. Die von Herzog Heinrich I. und seiner Gemahlin Hedwig, einer süddeutschen Fürstentochter aus dem Hause der angesehenen Grafen von Meran, gestiftete Kirche ist nämlich zugleich die Ruhestätte Hedwigs, die i. J. 1267 – wenige Jahrzehnte nach ihrem Tode – heilig gesprochen wurde und seither als die Patronin Schlesiens betrachtet wird. Ihr Grab wird noch heute alljährlich von Tausenden frommer Pilger aus Schlesien und Polen besucht.

Ob jener Wunsch sich wird verwirklichen lassen, steht vorläufig noch nicht fest. Denn Patron des Gotteshauses, das seit der Aufhebung des alten Cistercienser Nonnenklosters i. J. 1810 die katholische Pfarrkirche der Stadt Trebnitz bildet, ist der preussische Fiskus, der bekanntlich nicht eben leicht geneigt ist, Geldmittel für derartige, nicht unumgänglich nöthige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Sicherem Vernehmen nach soll eine an das Kultus-Ministerium gerichtete Anfrage, ob auf eine Bewilligung der betreffenden Kosten gerechnet werden könne, zunächst abschläglich beschieden worden sein.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Trotzdem wird in den betheiligten Kreisen die Frage einer Wiederherstellung der Kirche eifrig erörtert, und zwar nicht nur in dem Sinne, ob eine solche überhaupt wünschenswerth oder erforderlich sei, sondern mit der Absicht, bestimmte Anschauungen und Vorschläge geltend zu machen. In der „Schlesischen Volkszeitung“ hat schon vor etwas mehr als einem halben Jahre ein sehr lebhafter, zumtheil persönlich gefärbter Streit hierüber sich abgespielt. Von der einen Seite wurde – im Geiste der Anschauungen, welche um die Mitte unseres Jahrhunderts die herrschenden waren – eine Wiederherstellung des ursprünglichen mittelalterlichen Baues, also eine Beseitigung aller späteren Aenderungen und Zusätze gefordert.

Von der anderen Seite wurde auf die Erhaltung des gegenwärtigen, durch die künstlerische Thätigkeit verschiedener Geschlechter geschaffenen Zustandes der Kirche das Hauptgewicht gelegt und eine Wiederherstellung derselben nur in Form einer Beseitigung offenbarer Entstellungen und Schäden befürwortet.

In einem solchen Streite Partei zu nehmen, ist an dieser Stelle überflüssig. Denn jener, aus einseitiger Begeisterung für das Mittelalter und mangelndem Verständniss für das künstlerische Schaffen an sich hervorgegangene „Purismus“, der unter den Kunstschätzen Deutschlands schlimmer gewüthet hat, als alle vorangegangenen Brände und Kriegsgreuel, zählt heute zum Glück nur so wenige Vertreter mehr, dass es sich nicht lohnt, noch gegen sie anzukämpfen. Es versteht sich unter kunstverständigen Fachleuten von selbst, dass allein jener zweite Standpunkt Berechtigung hat und es darf als ausgeschlossen betrachtet werden, dass eine so rücksichtslose Umgestaltung einer historisch entwickelten Anlage, wie sie im Gegensatz hierzu vorgeschlagen worden ist, heute noch von den Staatsbehörden geduldet werden würde, auch wenn es nicht um ein im Staatsbesitz befindliches Bauwerk sich handelte.

Damit ist freilich nur eine grundsätzliche Vorfrage gelöst. Für die Entscheidung der demnächst aufzuwerfenden Frage, in welchem Umfange die Wiederherstellung der Trebnitzer Klosterkirche anzustreben ist, bleibt noch ein grosser Spielraum übrig. Und bei dem Range, den das Denkmal vermöge seines Alters und seines Kunstwerthes beanspruchen kann, dürfte ein Versuch sich rechtfertigen, hierfür auch das Interesse weiterer Kreise wach zu rufen.

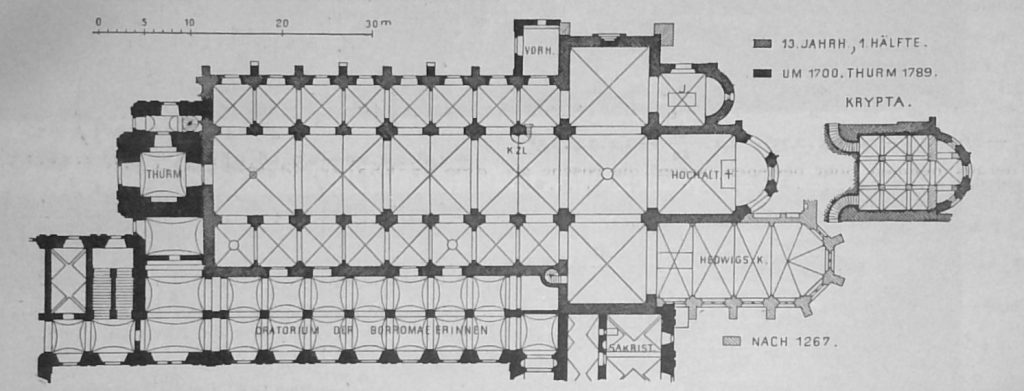

Zu diesem Zwecke sei es gestattet, zunächst einige kurze Mittheilungen über die Geschichte des Bauwerkes und den vorhandenen Thatbestand vorauszuschicken, die wir mit einer Grundriss-Skizze und einigen nach der Natur aufgenommenen Ansichten desselben unterstützen wollen.

Nach den Angaben, welche das von dem Provinzial-Konservator Hans Lutsch bearbeitete, treffliche „Verzeichniss der Kunstdenkmäler Schlesiens“ (Band II. Die Landkreise des Regierungs-Bezirkes Breslau. Auch der hier mitgetheilte Grundriss ist uns von Hrn. Lutsch freundlichst zur Verfügung gestellt worden.) enthält, ist als der älteste Theil der Anlage die unter dem Chor der Kirche befindliche Krypta zu betrachten von der bereits in einer Urkunde aus dem Jahre 1214 die Rede ist. Ob bei der i. J. 1219 erfolgten Einweihung des Klosters auch die Kirche schon vollendet war, ist nicht festzustellen, aber kaum wahrscheinlich; die Erwähnung eines „lapicida Jacob, quondam in Trebniz magister operis“ in einer schlesischen Urkunde von 1234 spricht jedoch dafür, dass der Bau immerhin schon im ersten Drittel des 13. Jahrh. zum Abschluss gelangte. Auf eine Ausführung desselben in einem Zuge weist auch die durchaus einheitliche formale Haltung der Kirche hin, deren Anordnung aus dem beigefügten Grundriss ersichtlich ist. Dieselbe stellt danach als eine in mittleren Abmessungen (9,06 m lichte Weite bei 19,20 m Scheitelhöhe des Mittelschiffes) angelegte einfache Pfeiler-Basilika gebundenen Systems, mit einem Kreuzschiff und drei mit Apsiden versehenen Chören sich dar. Kreuzschiff und Chorjoch, sowie die Seitenschiffe sind mit vierkappigen, das Langhaus (bis auf das i. J. 1782 neu eingewölbte Westjoch) mit sechskappigen Kreuzgewölben auf Rippen überdeckt; dem Gewölbeschube wirken kräftige Strebepfeiler entgegen. Die Formen sind diejenigen des romanischen sei unter Anwendung des Rundbogens für die Fenster (Erhalten sind nur einige Fenster in den Apsiden und ein einziges Seitenschiff-Fenster des Langhauses; der Obergaden hatte Rundfenster, wie noch heute der Nordflügel des Querschiffs ein solches zeigt) und wahrscheinlich auch für die Arkaden, des Spitzbogens dagegen für die Gewölbegurte. Die Einzelformen sind, wie bei so vielen Bauten des Mittelalters im Osten, in grösster Schlichtheit gehalten; bildnerischer Schmuck ist nur vereinzelt zur Anwendung gelangt. Als Baumaterial haben in der Hauptsache Ziegel gedient, die in den Flächen des Aeusseren und den Gliederungen des Langhauses, wenigstens der Seitenschiffe, unverputzt waren; die Architekturtheile sind in sorgfältiger Arbeit aus geschliffenem (weissem und rothem) Sandstein hergestellt.

Bald nach der Heiligsprechung der Herzogin Hedwig, die nach ihrem Tode (1243) der Ueberlieferung zufolge zunächst in der St. Johannis-Kapelle beigesetzt worden war, wurde die entsprechende Kapelle der Südseite abgebrochen und an deren Stelle ein wesentlich geräumigerer und reicherer Neubau in eleganten hochgothischen Formen, die sogen. „Hedwigskirche“ ausgeführt, in welche demnächst der Sarg der Heiligen übertragen wurde. Die Anordnung der über den Hauptchor vorspringenden Nordmauer desselben zeigt, dass es Absicht war, die ganze Ostpartie der Kirche in ähnlicher Weise umzugestalten; anscheinend sollte eine gleiche Kapelle dem nördlichen Kreuzarm angefügt werden, der um ein Joch verlängerte Hauptchor aber einen geraden Abschluss erhalten. Die unruhigen politischen Zustände des Landes während des 14. Jahrh. mögen veranlasst haben, dass dieser Plan nicht weiter verfolgt wurde.

Von organischen Veränderungen der Kirche während der nächsten 400 Jahre ist nichts Näheres bekannt oder noch wahrnehmbar. Ihre Verwüstung durch die Hussiten (1432) und mehrfache Beschädigungen durch Brand und Blitzschlag, von denen berichtet wird, haben jedenfalls wiederholt zu Herstellungsbauten Veranlassung gegeben.

Auf eine reiche Ausstattung des Baues durch Malerei lässt eine Nachricht im Todtenbuche des Klosters Leubus schliessen; es wird darin ein „Pater Kilianus prior in Trebnicz ibidem sepultus 1524“ aufgeführt, „qui multa in monasterio depinxit sua arte“. Einen bedeutsamen Schmuck erhielt i. J. 1680 die Hedwigskirche durch Errichtung eines grossartigen Freigrabes mit dem von einem Säulenbaldachin überdeckten, auf hohem, bewegt gestaltetem Postament empor gehobenen Sarkophag der Heiligen. Das von Schranken mit Bronzethüren und Docken umgebene Denkmal ist zum grösseren Theile aus weissem, buntem und schwarzem Marmor, die auf dem Sarkophag gebettete Figur aus Stuck, der Baldachin aus Holz hergestellt; es ist das reichste seiner Art in ganz Schlesien.

Wann demnächst die durchgreifende Umgestaltung stattgefunden hat, durch welche das Innere der Kirche sein gegenwärtiges Gepräge erhielt, scheint vielleicht noch genauerer Feststellung bedürftig, Lutsch setzt dieselbe in die Jahre 1741-47, also schon in die erste Zeit der preussischen Herrschaft. Das ist nicht unglaubwürdig für die dem Rokokostile sich nähernden Theile, insbesondere für die Emporen in den Kreuzarmen und dem angrenzenden Joch des Langhauses, zweifelhaft dagegen für andere im Barockstil und offenbar von anderer Hand gestaltete Bildungen. Dem sei jedoch wie ihm sei. Jedenfalls erlebte auch die Trebnitzer Kirche in der ersten Hälfte des 18, Jahrhunderts das Schicksal, welches den meisten im Besitz einer leistungsfähigen Körperschaft befindlichen mittelalterlichen Kirchen des katholischen Deutschland zutheil geworden ist – eine Neugestaltung im Sinne des Zeitgeschmacks. Die Gewölbevorlagen des Mittelschiffs wurden durch Stuckumkleidung zu mächtigen korinthischen Pilastern umgewandelt, die alten Fenster ausgebrochen und vergrössert, die ehemals niedrige Hauptapside auf die Höhe des Chors gebracht. Weniger eingreifend war die Veränderung der Architektur in den Nebenschiffen und unberührt blieben im wesentlichen sämmtliche Gewölbe; für die Einheitlichkeit der Erscheinung wurde durch einen weissen Anstrich des ganzen Inneren gesorgt.

Völlig erneuert wurde die Ausstattung des letzteren. Neben einem prunkvollen Hochaltar erhielt die Kirche eine dazu passende Kanzel und eine Reihe entsprechender Nebenaltäre – sämmtlich in Stuck oder stucco lucido ausgeführt und mit Vergoldung, Malerei und Figuren aus weissem Stuckmarmor auf’s reichste geschmückt – endlich jene schon erwähnten Emporen, von denen die eigentliche Nonnenempore mit einer reichen, in Holz geschnitzten Gitterbekrönung versehen wurde. Die betreffende, in einer unserer Abbildungen dargestellte Empore kann geradezu als eine Meisterschöpfung dekorativer Kunst bezeichnet und verdient mehr gewürdigt zu werden, als bisher – auch in der Beschreibung von Lutsch – geschehen ist.

Aber auch die östlichen Altäre und die Kanzel sind sehr tüchtige und beachtenswerthe Werke, die weit über den durchschn. Leistungen ihrer Zeit stehen. – Dem Ende des 18. Jahrh. (1789) gehört der Bau des neuen Glockenthurmes an, der zwar der Kirche etwas unorganisch sich anfügt, aber in seiner Erscheinung nicht uninteressant ist; für glücklich halten wir namentlich die Art, wie die stark eingezogene Spitze als ein selbständiger in anderem Baustoff hergestellter Aufbau zur Geltung gebracht ist. – (Schluss folgt)

Zur Wiederherstellung der Klosterkirche in Trebnitz.

Und nun zu einer kurzen Erörterung der Frage, welche Arbeiten für eine würdige Instandsetzung der Kirche nothwendig bezw. erwünscht sind. Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Hrn. Pfarrer Reichel in Trebnitz – eines Geistlichen, dessen Herz ebenso warm für seine Kirche wie für die Kunst empfindet – ist uns Einsicht in ein Programm verstattet worden, in welchem er und Hr. Provinzial-Konservator Lutsch ihre Wünsche inbetreff jener Arbeiten niedergelegt haben. Wir werden uns im wesentlichen an dasselbe halten. Wenn wir uns gestatten, hier und da eine selbständige Ansicht auszusprechen, so kann das natürlich nur im Sinne einer Anregung geschehen. Denn um mit eigenen Vorschlägen aufzutreten, müssten wir auf eine genauere Kenntniss des Denkmals uns stützen können, als wir sie bei Gelegenheit eines immerhin nur flüchtigen Besuches uns erwerben konnten. In manchen Beziehungen werden auch nach jenem Programm noch eingehende künstlerische und technische Untersuchungen stattfinden müssen, bevor ein endgiltiges Urtheil sich gewinnen lässt.

Im allgemeinen dürfte schon aus den voran gegangenen Mittheilungen erhellen, dass es bei der angestrebten Wiederherstellung weder um allzu grosse noch um sehr schwierige und kostspielige Arbeiten sich handeln wird. Der preussische Fiskus hat seine Unterhaltungspflicht zwar nicht gerade mit besonderer Liebe und in künstlerischer Auffassung, aber doch mit Sorgfalt erfüllt. Schwere konstruktive Schäden sind nicht vorhanden und Entstellungen, die wieder gut zu machen wären, in jüngster Zeit nicht vorgekommen.

Der am meisten vernachlässigte Theil der Anlage, an dem die Arbeiten zunächst einzusetzen hätten, ist die Krypta unter dem Chor. Sie ist zugleich derjenige Theil, für welchen eine annähernde Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, wie er im 13. Jahrh. vorhanden war, nicht nur gefordert werden kann, sondern sogar gefordert werden muss. Zu diesem Zwecke müssen vor allen Dingen die plumpen Mauern, mit denen die Gurtbögen unterfangen worden sind, als es galt, für den neuen schweren Hochaltar eine sichere Unterstützung zu schaffen beseitigt werden; es kann nicht schwer sein, mit den Mitteln der heutigen Technik für einen genügenden konstruktiven Ersatz zu sorgen. Die zerstörten und vermauerten architektonischen Gliederungen, insbesondere die Würfelkapitelle der Stützen, sind nach den vorhandenen Resten zu ergänzen, das Mittelfenster ist wieder den Seitenfenstern gleich zu machen; die letzteren sind zu öffnen. Nöthig ist ferner eine Ausschachtung des Fussbodens bis zu der alten Tiefe und eine gründliche Trockenlegung des Raumes. Erweist sich der in demselben (unterhalb der südlichen Treppe) zutage tretende Quell als ergiebig genug, so könnte es vielleicht infrage kommen, denselben in einem Becken zu fassen, wie dies ja in verschiedenen mittelalterlichen Kirchen – am schönsten in Heilsbronn – geschehen ist.

Inbetreff der dekorativen Ausstattung der Krypta, die mit einem Altar und Beleuchtungskörpern für die Treppen zu versehen wäre, möchten wir die grösste Zurückhaltung empfehlen; sie wird um so eindrucksvoller wirken, je schlichter sie im Gegensatz zu dem Prunk der Oberkirche gehalten ist. Höchstens dürfte die Anbringung einfacher Grisaillefenster gestattet sein. Im Inneren der Kirche selbst handelt es sich zunächst um eine gründliche Reinigung aller Theile und um Ausbesserung einzelner Beschädigungen, die namentlich an den in Stuck hergestellten Skulpturen sich vorfinden; einer durchgreifenden Ergänzung bedürfen die dem Verfalle nahen Gitterwerke der Nonnen-Empore. Mehre Ausstattungsstücke, so z. B. das schöne schmiedeiserne Gitter, das die St. Johannis-Kapelle vom Querschiff trennt, und einzelne Partien des grossen Freigrabes in der Hedwigs-Kapelle sind von dem sie entstellenden dicken Oelfarben-Anstriche zu befreien; das an der Südmauer der St. Johannis-Kapelle befindliche, um die Wende des 19. Jahrh. Gemalte Wandbild ist durch Einziehung einer wagerechten Asphalt-Isolirung vor weiterer Zerstörung durch die aufsteigende Erdfeuchtigkeit zu schützen. In der Hedwigs-Kapelle ist das Pfosten- und Maasswerk der Fenster entsprechend zu ergänzen oder zu erneuern. – Das aus der Mitte des 19. Jahrh. stammende hässliche Orgelgehäuse ist stilgerecht zu ersetzen, ebenso die Brüstung der bezgl. Emporen.

Ueber die Zweckmässigkeit bezw. Nothwendigkeit aller dieser Arbeiten kann kaum ein Zweifel obwalten. Schwieriger ist dagegen die Beantwortung der Frage, ob etwa noch versucht werden soll, die alte, durch den Ausbau des vorigen Jahrhunderts veränderte Erscheinung der Kirche wenigstens soweit wieder herzustellen, als sich mit den damals geschaffenen, unter allen Umständen zu erhaltenden neuen Ausstattungs-Stücken verträgt. Die hierauf zielenden Wünsche erscheinen um so näher liegend, als man wohl mit einiger Sicherheit voraussetzen darf, dass unter der weissen Tünche, die gegenwärtig Wände und Gewölbe überzieht, noch ansehnliche Reste der mittelalterlichen Malereien verborgen sind. So tritt denn jenes oben erwähnte vorläufige Programm der Hrn. Reichel und Lutsch auch in dieser Hinsicht schon mit bestimmten Vorschlägen auf, denen man – wie wir sogleich bemerken wollen – im allgemeinen wohl nur beipflichten kann.

Für das Langhaus, den Chor, die Kreuzarme und die St. Johannıs-Kapelle wird lediglich eine Säuberung der Wand- und Gewölbeflächen empfohlen, In der That würde der reiche Eindruck, den diese Theile vermöge ihrer bewegten, in kräftigem Farbenschmucke prangenden Ausstattungs-Stücke zur Zeit machen, zerstört und in einen wirren und unruhigen verkehrt werden, falls letzteren der Gegensatz des gleichmässigen weissen Hintergrundes fehlte, von dem sie sich abheben. Eine mittelalterliche Dekoration der Gewölbe würde auch den gegenwärtig durch ihre Farblosigkeit gemilderten Widerspruch, in welchem ihre Form zu der architektonischen Gliederung der Wände steht, zu einem unerträglichen machen. – Etwas anders liegen die Verhältnisse in der Hedwigskapelle, deren alte Architektur durch Entfernung des Putzes leicht wieder hergestellt werden kann, ohne dass dabei spätere Kunstleistungen von selbständiger Bedeutung vernichtet werden müssten. Hier unterliegt es keinem Bedenken, etwa unter der Tünche verborgene Gewölbemalereien aufzudecken, während die Wände aus Rücksicht auf die Altäre und Denkmäler allerdings verputzt und farblos bleiben müssen. – Die weiteste Annäherung an den ehemaligen Zustand der Kirche kann in den Seitenschiffen erzielt werden. Hier kann durch vorsichtiges Abschlagen der dünnen Putzverkleidung, die als künstlerische Leistung gleichfalls nicht inbetracht kommt, überall die (nach Bedürfniss zu ergänzende) ursprüngliche architektonische Gliederung frei gelegt werden, wie dies inbetreff der Pfeilerbasen theilweise schon mit Glück geschehen ist; vielleicht wird es sogar gelingen, die alten Rohbauflächen des Ziegelmauerwerks der Pfeiler wieder instand zu setzen. Auch hier werden sich vermuthlich Gewölbmalereien finden, die aufzudecken und herzustellen wären; etwa vorhandene Reste von Wandmalereien werden dagegen kaum sichtbar gemacht werden können, da solche beim Ausbrechen der neuen grösseren Fenster zu weit zerstört sein dürften.

Was schliesslich das Aeussere der Kirche betrifft, so ist dasselbe durch die Bauunternehmungen des vorigen Jahrhunderts so gründlich geändert worden, dass für Versuche, die Erscheinung der ursprünglichen Anlage wenigstens in etwas wieder herzustellen und damit das Gedächtniss der Stiftung Herzog Heinrich’s IL im Volke wieder lebendig zu machen, wenig Spielraum bleibt. Neben der Ostseite, an der sich jedoch die Umgestaltung der Chorabside gleichfalls nicht beseitigen lässt, dürfte hierfür nur die Front des nördlichen Querschiffarmes inbetracht kommen, an der vielleicht das alte Backstein-Mauerwerk wieder sichtbar gemacht werden könnte. Sollten sich Spuren nachweisen lassen, dass diese Front, über welcher das Dach des Querschiffs z. Z. abgewalmt ist, früher mit einem Giebel bekrönt war, so würde die Erneuerung eines solchen allerdings wesentlich dazu beitragen, das Gesammtbild der Anlage zu bereichern und ihr einen Hauch mittelalterlichen Gepräges zurückzugeben. Im übrigen kommen nur kleinere Ausbesserungen und Ergänzungen inbetracht, auf welche an dieser Stelle einzugehen keinen Zweck hat.

Es sei uns gestattet, an unsere Darlegungen den herzlichen Wunsch zu knüpfen, dass es den Belangen, welche eine würdige Herstellung der Trebnitzer Klosterkirche zum Ziel haben, an Erfolg nicht fehlen möge. Tritt der preussische Fiskus denselben schliesslich doch näher, was bei der einflussreichen Fürsprache, die sie finden dürften, durchaus im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegt, so dürften zunächst die Untersuchungen eingeleitet werden, auf welche wir schon oben hinwiesen – vor allem die Untersuchung, ob in der That noch Reste der mittelalterlichen Malereien in der Kirche sich erhalten haben und ob deren Aufdeckung sich lohnt. Dem Ergebniss derselben sehen wir mit Interesse entgegen.

Dieser Artikel erschien zuerst am 22. & 26.07.1899 in der Deutsche Bauzeitung, er war gekennzeichnet mit „F.“.