Die Aesthetik des Wassers ist noch nicht geschrieben. Es wird ein tiefes und geistvolles, es wird ein monumentales Buch werden. Denn nur ein ganz Grosser wird den Muth und die Kraft zu dem Riesenwerke finden, das Gold aus den Abendwolken des Himmels herunter und das Geheimniss des Meeres aus der Nacht unermesslichen Abgrundes heraufzuholen.

Auch darf er nicht schwach sein gegen grauenhafte Gesichte und unheimliche, räthselvolle Töne und in seiner Brust muss ein reines, zufriedenes Herz schlagen, das allein die Fülle des Segens wirklich empfinden kann, die jeglicher Kreatur aus dem nassen Elemente zuströmt. Dazu wird sein Auge geschult sein an der bunten Mannichfaltigkeit all’ der freundlich spielenden Zeichen, womit der Kunsttrieb der Völker in diesen langen Jahrhunderten die Veranstaltungen zum menschlichen Gebrauche heiter umkleidet hat. Vom Stabe Moses bis zu den Wasserwundern von Versailles und Trianon wird er den Blick des Lesers führen und jede Erscheinung wird er mit ihrem eigenen Geiste sprechen lassen, die einsame Zisterne und die hochgeschwungenen Bogen des Aquäduktes, die artesische Röhre, welche die Wüste zur Oase verwandelt und das Hochreservoir, das der Millionenstadt die Gesundheit der reinen Quellen des Gebirges zuführt. Was nur immer ein fühlendes Menschenherz am Bach, am Fluss, am See, am Meere, im segenathmenden Regen und in feindseligen Nebeln, in Eis und Schnee, auf schwankendem Schiff oder auf der Spitze des Gletschers an Wonnen der Schönheit und Schauern der Gefahr empfunden hat, was den Dichtern und Denkern und Künstlern aller Zeiten darüber zu sagen vergönnt war, das Alles wird in zusammengefasster Gabe dem Leser geschenkt sein. Wer von uns Allen wird das schöne Werk erleben? Es ist wenig Hoffnung, auch für den Jüngsten! –

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Das alte Nürnberg ist wundervoll. Duftig, fein und zart gegliedert wie ein Kragen aus Brüsseler Spitzen hängt es um die alte Burg, umfluthet, ja umstürmt vom modernsten Leben, unberührt und unbewegt. Es giebt keine Stadt der Erde, in welcher die flüchtige Zeit so sehr stehen geblieben scheint; nicht die Vergangenheit, das Gespenst der Zeit, wie es da und dort als ein Beweis des Todes in die Ecke gedrückt umgeht und nur erinnerungskranke Seelen anspricht, sondern eine voll athmende Gegenwart steht noch untrüglich, handgreiflich, unverrückbar in allen Winkeln und Gassen, Strassen und Plätzen, von Erker zu Erker, von Giebel zu Giebel frei schwingend in eigenem Leben. Nirgends die Spur des Eindruckes der Ruine, der Sinn und Leben entflohen. Was steht und was sich rührt auf dem Schauplatz dieses Lebens, alles scheint so natürlich, so unmittelbar selbstverständlich, Bild und Rahmen erschöpfen sich völlig, Wie ein Gleichniss geistiger Zusammenfassung und Vertiefung, lebenstüchtiger Selsbtbeschränkung spricht diese gestaltenvolle Enge an, in der keine gestreckte Linie, kein todter Winkel, keine leblose Fläche den Fluss eines ungebrochen einherströmenden Lebens stört. Wie mit Klammern scheinen die vorspringenden Ecken und einspringenden Winkel, die überragenden Giebel, die Vor- und Einbauten Stadt und Bewohner zusammenzuhalten und in diesem Zwange zur innigsten Berührung und höchsten Leistung zu bringen. Der engespannte Mauergürtel um die Stadt hebt sich fast aus der bescheidenen Rolle der Bedingung in die stolze Rolle der Ursache der Kunstblüthe.

Selbst die freien Plätze geben nur dem unweigerlichsten Bedürfniss Raum: dem Markt, den Fuhrwerken, dem Brunnen. Nur die Kirche, Herz und Seele der Stadt des Mittelalters, hebt eine hochgewölbte Brust in die Luft, jedoch nicht ohne auch ihrerseits in der emporstrebenden Gothik der Beschränktheit des Raumes sich zu fügen. Doch wie zur Erinnerung an die Zeit ihres Entstehens, ihrer grössten Kraft lässt sie oft einen kleinen freien Platz zurück, den Platz, den einst die Bauhütte einnahm und den Brunnen, der das Wasser zum Baue geliefert. Treulich eingefriedet wie ein Zubehör zur Kirche, halb abgeschlossen und doch durch Gassen und Gässchen im innigsten Zusammenhange mit dem Leben der Stadt liegt so ein Platz zu den Füssen des gewaltigen Domes, da und dort noch mit den Spuren, dass er auch die Todten noch in sein Leben einbezog. Giebel und Erker nicken nahe herein und den Beschauer überkommt das Gefühl, als ob das alles ringsum von jeher so gewesen und immer so bleiben werde. Eine einzige Hand scheint alles das geschaffen zu haben und zu erhalten und jede Willkür von dem wundervollen Ganzen abzuwehren. Wie eingetaucht in tiefstes, ungestörtes Behagen fürchten wir keinen Augenblick, es möchte irgend ein gewaltsamer Strassendurchbruch die Einheit der Bilder aufreissen und fremde und falsche Lichter hereinwerfen, oder dass man die reizvollen Unebenheiten des Bodens, denen die Alten in genügsamer Treue folgten, werde auszugleichen versuchen. Wie auf unserem Eigenthum stehend so sicher fühlen wir uns gegen jede unerwünschte Veränderung.

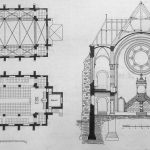

Auf solchem Platze steht der Tugendbrunnen bei St. Lorenz in Nürnberg (s. Abb.). Vom Pflaster des Platzes führen nur ein paar Stufen zum Rande des steinernen achteckigen Beckens. Ueber jeder Ecke stehen steinerne Aufsätze, zwischen welchen sich einfach charaktervoll und doch zierlich geformte Eisengitter spannen. Die dem Beschauer zugewandten Flächen jener Aufsätze tragen eingelassen in Metall gegossene Medaillons mit Frauenköpfen. Inmitten des Beckens erhebt sich eine dreifach abgesetzte Säule. Ein wenig über dem geradlinigen Rand des Eisengitters ragt der schalenförmige erste Säulenaufsatz auf, dessen Oberfläche um den zweiten Säulenschaft die Hauptgruppe der sechs Frauengestalten, welche die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, der Sanftmuth, des Fleisses und der Barmherzigkeit verkörpern, angeordnet enthält. In der Höhe des Kopfes dieser Gestalten trägt die Säule einen zweiten, dem verringerten Durchmesser desselben entsprechend kleineren Aufsatz, auf welchem eine Suppe von Putten den obersten neuerdings verjüngten Säulenabschnitt umstehen. Eine Figur der Gerechtigkeit schliesst und bekrönt den Aufbau.

Wer nach alter wohlbewährter Regel vor allem nach einem Gesammteindruck sucht, den nimmt sogleich der wahrhaft süsse Wohllaut aller Verhältnisse gefangen und versetzt in jene freudig bewegte erwartungsvolle Stimmung, aus der auch die von dem Kunstfreunde an dem Werke zu leistende Mitarbeit zwanglos zu entfliessen pflegt. Klar und deutlich tritt die Idee des Werkes, jene Beziehung zwischen dem Wasser und dem menschlichen Dasein, welche zur Darstellung gebracht ist, dem Beschauer entgegen. Dem köstlichsten aller Nahrungsmittel, der Muttermilch, wird der den Brüsten der Frauengestalten entspringende Wasserstrahl verglichen. Die unersetzliche und unvergleichliche Kostbarkeit des Wassers ist das Thema. In dem engen Mauerumkreis der alten Festung, die auf sonnigem Boden von Berg und Wald entfernt steht, ist gutes Trinkwasser ein anderes Ding, als irgendwo.

So wächst der Gedanke des Werkes aus dem Boden, auf dem er steht, so fest, sicher und natürlich empor, als wie der Dom daneben. Man entreisst noch nicht den klaren Quell meilenweit entfernten Wäldern und Hainen, um damit Gassen und Gossen zu spülen und jeglichen Unrath fortzuführen. Das Wasser ist vor allem – Nahrung. Die Gefässe, die ihm dienen, verdienen alle den liebevollen Schmuck des Weinbechers. In der That erinnert unser Brunnen in seiner schwellenden Fülle an die Traube voll strotzender Beeren sowohl, als an die Kunst des Goldschmiedes. Und verkleinert und in Silber und Gold getrieben und mit Burgunder gespeist, liesse sich wirklich das Ganze sehr wohl als herrlicher Tafelaufsatz unter den Kleinodien eines Fürstenhauses denken, wenn man nicht einwenden wollte, dass die Tugenden die Freiheit des öffentlichen Platzes fordern, und dass die Gerechtigkeit nirgends tiefsinniger und wirksamer alle übrigen Tugenden zusammenfasst und bekrönt, als hier am Brunnen, wo sie die Zutheilung des unentbehrlichsten aller Nahrungsmittel selbst zu überwachen scheint. Dann fällt ja der Reichthum der Formen, der Glanz des Materials, die luxus- und prachtverkündende künstlerische Vollendung keineswegs aus dem Rahmen der Umgebung. Denn nicht nur der Platz, die ganze Stadt ist ein Juwelenschatz von unvergleichlichem Werthe und von so unauflösbar einheitlichem Eindruck, dass es kaum bemerkt wird, dass die Formen des Werkes einer Zeit angehören, in welcher die Kunst Nürnbergs ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte.

Er stammt aus dem Jahre 1589, ein Werk von Benedict Wurzelbauer. Schon die leise Uebertreibung des Grundgedankens, welche den nährenden Quell aus den entblössten Brüsten der Gestalten der Tugenden entspringen lässt, verräth bei aller Kühnheit und doch noch echter Naivetät die Spuren sinkenden Geschmacks und den Anfang der Zeit, da sich die Kunstpflege aus dem breiteren, freieren und allgemeineren öffentlichen Leben in den beschränkteren Umkreis der Höfe aller Grössenordnungen zurückzuziehen begann. So rein und harmonisch noch die Sprache der Formen klingt, ein schwacher Anflug von jener bequemen Absichtlichkeit, die bald den Künstlern die Produktion, den Kunstfreunden Antheil und Genuss so sehr erleichtern sollte, ist nicht zu verkennen, giebt aber dem Ganzen den eigenthümlich süssen Reiz an allen jenen Erscheinungen, in welchen altes Können und neues Wollen sich in einem Werke zwischen Thür und Angel zweier Zeitalter verschmelzen. Imganzen aber bleibt es ein Werk voll Kraft und überlegener Haltung, von freiem und liebenswürdigem Humor, ein Zeichen echten Künstlersinnes, der mit grösstem Fleisse die letzte Kraft der eigenen Persönlichkeit in sein Werk trägt.

(Schluss folgt.)

Zwei Brunnen.

Von Paul Garin.

II.

Wer das München der sechziger und siebenziger Jahre gekannt hat, der erinnert sich noch wohl des Eindrucks, welchen damals der Platz zwischen Schiller und Goethe-Denkmal, zu jener Zeit Dultplatz geheissen, auf Fremde wie Einheimische mit empfindlichen Athmungsorganen gemacht hat. Die langgestreckte Kies- und Sandwüste hatte die seltsame Bestimmung, alljährlich auf einige Wochen einer Reihe von Bretterbuden, in welchen allerlei Kleinkram verkauft wurde, als Standort zu dienen. Wenn dann die kurze Herrlichkeit der „Dult“ vorüber war, so verschwand die kleine Budenstadt und der Platz war seinem eigentlichen Berufe ausgiebiger Staub- und Schmutz-Erzeugung zurückgegeben. Von dem heutigen Bauwerth des Quadratmeters Bodenfläche in jener Gegend dämmerte noch keine Ahnung. Da fing München an, Grosstadt zu werden und sich des unsauberen Aeussern wenigstens des Dultplatzes zu schämen. Zu Anderem war es schon zu spät. Der Platz war und blieb ein durch Zufall und unbegreiflich unter Millionengrundstücken stehen gebliebenes Stück Vorstadtgelände, mit dem der Besitzer zur rechten Zeit nichts anzufangen gewusst und dem nun der Lauf der Dinge die Ueberbauung mit Millionenbauten abgeschnitten hatte: ein Bild des Unvermögens modernen Städtebaues und der Unfähigkeit, solche Flächen aus Eigenem zu beherrschen, zu gestalten und mit eigenem Leben zu füllen. In dieser Verlegenheit wurde nun der Gartenkünstler gerufen. Er löste seine Aufgabe schlecht und recht mit ehrlichem Bemühen und dem Erfolge, wie ihn eben der Verlegenheits-Auftrag zuliess. Eine seltsam gezwungene Geschichte, nicht Park, nicht Beet, nicht grün, nicht bunt, nicht hell, nicht dunkel, nicht still, nicht lärmend, mit allerlei kleinen erbettelten und vorgespiegelten Effekten ohne geistiges Band, das war das Ergebniss. Mit einigen hundert Kubikmetern Erdbewegung wurden künstliche Berge und Thäler geschaffen und auf einem der weckenartig durchschnittenen Chimborassos ein Liebig-Denkmal gesetzt. Durch eine Kastanien-Allee und die höheren Bäume der Anlage im Innern aber wurden die sämmtlichen den Platz umgebenden Gebäude zum Schweigen gebracht und sie spielen nun keine viel ansehnlichere Rolle mehr als die irdenen Scherben des Blumentopfes. Kalt und theilnahmslos aus unüberbrückter Ferne schauen sie nun gleichgiltig herein; das eine dahin, das andere dorthin, ohne gemeinsames Ziel und ohne Uebereinstimmung im Sinn und Ausdruck, unbehaglich und Behagen verscheuchend. Da, wo das Südende der Anlage in die Formlosigkeit des Platz- und Strassengemengsels beim Goethe-Denkmal einmündet, steht Adolf Hildebrands Wittelsbacher-Brunnen.

Die Stadt München hat das Werk ausführen lassen zum Gedächtniss an die Vollendung der städtischen Wasserversorgung. Nicht Wasser spenden sollte der Brunnen, sondern die schwarzen Rohre und Kanäle im Boden durch die Kunst verherrlichen. So lasten die Ungestalt des Standortes und des Zweckes gleich schwer auf dem Werke, und man würde ihm und seinem Meister bitteres Unrecht thun, dies zu vergessen. Wir schliessen vielmehr nach dem ersten schönen Eindruck willig die Augen und setzen das Denkmal in die Zeit, in den Geist, an den Ort, unter den Himmel, woraus es geboren.

Dann tritt es wohl, angelehnt an eine epheuumsponnene Felsenwand, aus dem stillen Dunkel eines der Meisterwerke jener italienischen Gartenkunst, welche niemals über die Alpen gegangen ist, mit kräftigem, inneren Lichte ruhig leuchtend hervor. Die volle Kreisschale ist mit der einen Hälfte in den Felsen zurückgetreten, in die übrig gebliebene fliesst die klare Quelle von oben. Die beiden herrlichen Menschengestalten mit ihren fabelhaften Reitthieren sind näher an den Felswandgrund gerückt, das Ganze kann nicht mehr umschritten werden. Es schwebt völlig in der hingehauchten Reliefstimmung, in der es die Seele des Künstlers empfunden. Und mag es noch so tief im Lande stehen ein wundervoll feiner und doch deutlicher Seegeruch entströmt ihm und erweckt unwillkürlich die Vorstellung dass sich hier nicht die Nymphe der Quelle, sondern die Woge des Ozeans verkörpert. Im feinsten und hellsten Rieseln und Plätschern klingt deutlich als Unterton das dumpfe ferne Rollen des Meeres heraus und was von dem reinsten und süssesten Quellwasser kühlend in die Luft verstäubt, trägt. Alles einen leichten, zarten Seegeschmack mit sich in unvergleichlicher Mischung. Und erst das Material, der wundervolle Stein! Es ist, als ob das Meer selbst in seinem Inneren athmete. Wie vollgesaugt von Wasser scheint er alle Härte verloren zu haben und fast zu Fleisch erweicht und formbar geworden zu sein. Dazu freilich hilft das Licht gewaltig mit und bringt Leben und Bewegung an Stellen, die unter anderem Himmel immer todt und stumpf bleiben, wie ja der Haustein als künstlerisches Material strenge genommen auch niemals über die Alpen gegangen ist. So kommen wir zur Idee des Brunnens. Sie hat nichts zu thun mit den aufgezwungenen Allegorien von dem zerstörenden Giessbach und der nährenden Wohlthat, wie der Steineschleuderer und die Schale des Weibes uns glauben machen wollen, und noch sehr viel weniger mit Strassenreinigung und Schwemmkanalisation, wie das Programm des kommunalen Mäcens es einst behauptete.

Weder die ungebändigte noch die zum Hausthier eingefangene Naturkraft ist der Inhalt, sondern der Luxus, der kunstvollste, der vergeistigste Gebrauch des Wassers; das Wasser ist auf dem Punkte, sich selbst zu verlieren, um ganz in Wirkung umgewandelt sich mit der Luft zu vermählen und – Kühlung zu bringen. Da gilt es denn vor allem, die schnell und in starkem Strahle hervorstürzende Wassermasse aufzuhalten und ihren Lauf zu verzögern. Eine grosse Schale wird ihr entgegen gehalten, in welcher sie den Haupttheil ihrer Bewegung verliert. In weitem Bogen in feine Fäden und dünne Schleier aufgelöst, fällt nun die Fluth über den ersten Rand. Mit hundetfach vergrösserter Oberfläche saugt sie die Wärme der Luft ein nicht nur im Fallen, sondern auch mit den hüpfenden Tropfen des Beckens und den feinen Wasserstäubchen die sich vom Strahle lösend in die Weite schwingen in reichlicher Kranz von Wasserspeiern endlich führt die Masse aus dem Becken, in grosse breite Stürze aufgelöst, der Abflussrinne zu. Zu dem zarten, feinbestäubten, dunklen Rasen der sich anschliesst – wir sind noch immer in dem Parke der italienischen Villa – fliesst ein kühler Hauch in stetigem Strome hernieder und weht den Beschauer an wie der Athem des Meeres. Dazu ist das Werk gegen Norden gewendet, von keinem grellen Sonnenstrahl beunruhigt, in stets unveränderter Wirkung aller Linien und Töne. Nur ein gleichgestimmtes Hell und Dunkel steigt mit den Tageszeiten an den Gestalten auf und nieder, sodass dieselbe Stunde fast dasselbe Bild wiederfindet, heute wie morgen im ganzen Umlauf des Jahres. Freilich, die höchste Wirkung wird doch immer nur bestehen in der heissen Jahreszeit nicht nur der Natur, sondern auch des Lebens. Hat der Beschauer in der unsichtbaren Wolke des Brunnens die glühende Stirne gekühlt und die raschen Pulse seines Herzens verlangsamt, dann fängt sein Ohr wohl an langsam der wirren Geräusche zu vergessen und allmählich die zarten Töne des Ortes zu vernehmen. Er bemerkt jetzt erst, dass sie eigentlich ein Bestandtheil der beruhigenden und erlösenden Stille sind, die um ihn herrscht, ein Selbstgespräch der gewaltigen Kräfte der Natur, ja des grossen Pan selber, dem zu lauschen er gewürdigt ist. Dann öffnen sich ihm erst die Augen für die herrlichen Bilder und Zeichen, in welche der Künstler die Empfindungen seiner Seele verkörpert hat.

Im Rasen, am Rande des Brunnens sich niederlassend, verkündet er dann einem gleichgestimmten Herzen die Wonnen, welche der Anblick der Schönheit gewährt, und kaum ein Vogelschrei mischt sich in all’ die tiefe Stille, die das Kunstwerk und seine Geniesser einhüllt. Von solcher Wirkung aber ist der Brunnen an dem ungeschlachten Platze in München im Lärm der Grosstadt, der modernen Grosstadt, in welcher der Lärm grösser, sinnloser und allgemeiner ist als irgendwo, in welcher sich durch die mildernde Zeit noch keine ruhigere Stellen und behaglicheren Plätze gebildet haben, weit entfernt. Am falschen Orte, in falschem Lichte, unter falschem Himmel, mit fremder Sprache lebt er eigentlich ein Leben des steten Widerspruchs und peinigender Ungehörigkeit. Und doch ist er in der fast unübersehbaren Masse der Denkmälerproduktion der letzten fünfzig Jahre weitaus das erste und bedeutendste Werk der Plastik Deutschlands, dem nichts Aehnliches an die Seite gestellt werden kann. Und Niemand wird dessen Meister verübeln, dass er, der seine Kunst vor allem dem Heimathlande der Steinbildnerei, dem Süden verdankt, auch das Leben dieser Heimath seinem Werke einhauchte. Wo er irrte, wird man im Zweifel bleiben müssen, wo die Schuld des drolligen Programms aufhört und jene des Künstlers angeht. Ob der Reiter auf dem Seepferd wirklich so ernsthaft aus der göttlichen Heiterkeit des Ganzen herausfallen musste?

Der leere, gewichtslose Fastnachtsathletenstein in einem Bilde, in welchem sonst jedes Theilchen von Form und Inhalt strotzt, kommt sicher nicht auf des Meisters Rechnung.

Wie könnte ihm einfallen, dass eine seiner Göttergestalten aus dem Gefolge Poseidons, die mitten im Meere die Woge einherträgt, mit Steinen wirft? Auch die verlogenen Theaterfelsen, die zu beiden Seiten des Brunnens die übriggebliebenen Blössen des angeschnittenen Bergweckens zu verhüllen haben, fallen wohl anderen Schultern zur Last. Diese Ausstellungen sind keine Kleinigkeiten an einem so tief einheitlich empfundenen Werke. Denn darüber ist kein Zweifel: Je feiner und vollendeter und harmonischer eine Kunstschöpfung ist, umsomehr wird sie von dem kleinsten Misston beeinträchtigt. Im Uebrigen aber stammt Hildebrand’s Brunnen ganz und gar aus dem Geiste jener höchsten Kunstblüthe, welche die Menschheit bis heute erlebt, dem Geist der Renaissance, in deren Werken Geist und Wille und Kraft des Künstlers und des Mäcens und der Zeitgenossen sich auf’s Innigste verschmelzen und doch ein Jedes sich behauptet in ausdrucksvoller Harmonie. So wirkt ein Werk selbst von dem hohen Range dieses Brunnens vor Allem wie ein süsses Bild der Erinnerung.

Damit aber berühren wir den Nerv der Kunst. Schon lange baut die Kirche nicht mehr. Ein Orden, ein Bischof, ein reicher Erblasser, ein Zufall, die Lotterie sind an die Stelle getreten. Später bauten Adel und Fürsten. Heute bauen nur mehr Stadt und Staat. Das öffentliche allgemeine Interesse hat in der Gegenwart allein die Kraft und die Gewähr der Dauer, welche die Bedingung ist der Baukunst, der Mutter aller Künste. Der Privatbesitz ist als künstlerisch treibende Kraft beinahe ausgeschieden. Der kleine und mittlere Besitz der Art ist heute zu schwach und flüchtig, dem grossen fehlt die Vergangenheit, der Zusammenhang mit einem grossen Kunstleben, die Geduld und Ruhe der Besitzer, Es steckt in ihm zu viel Erwerb und zu wenig Erbe. Auch bringt er heute nicht mehr jene allgemeinen Verpflichtungen mit sich wie früher. Der Milliardär von heute kann für seine Person, ohne dass ihn jemand hindern könnte und möchte, wie ein Diurnist leben und die Zeit verstände weder, noch verlangte sie, einen Mäcenas oder Franz von Assisi, und sie hätte für beide nichts anderes als eine freundlich besorgte Nervenheilanstalt. Das rührt hauptsächlich oder doch zum grossen Theil daher, dass heute die Quellen des Besitzes nicht mehr im früheren Maasse aus der nächsten Umgebung des Besitzers fliessen, ja dass dieser an dem Erwerb und der Erhaltung grosser Vermögen völlig unbetheiligt sein kann. Die Kraft, welche einst alle Besitzer zur Kunstpflege zwang, ist zwar auch heute noch dieselbe, aber sie wirkt nur mehr auf Inhaber und Verwalter des gemeinsamen Volksbesitzes, auf Staat und Gemeinde. Parlamentsgebäude, Justizpaläste, Universitätsbauten, Bibliotheken, Bahnhöfe, Rathhäuser, Museen, Stadterweiterungs- und Umformungspläne usw. sind die weitaus zahlreichsten Aufgaben moderner Kunstübung grösseren Stils. Dass bei dieser gewaltigen Aenderung der Lage der neue Bauherr noch nicht die sichere Hand eines Julius II. hat, ist nicht zu verwundern, und es ist noch dankbar zu begrüssen, wenn unter seiner tastenden Hand nur gelegentlich einmal eine so echt und fein empfundene Reminiszenz wie Hildebrand’’s Wittelsbacherbrunnen zum Vorschein kommt. Oder wird er jene sichere Hand nie bekommen und wird an ihrer Statt der Zufall walten, jene überirdisch göttliche Kraft, die auch an der Kunst der Vergangenheit wohl mehr gewirkt, als wir heute noch ahnen können? Denn zweifellos sind auf ein uns erhaltenes Meisterwerk vergangener Kunst hundert und mehr geringere zu Grund gegangen. Wird der Zufall der neue Mäcenas sein oder war er es immer? – Chi lo sa? –

Dieser Artikel von Paul Garin erschien zuerst am 31.03.1899 in der Deutsche Bauzeitung.