Von C. Doflein. Ich bitte die Leser, mir auf einer kleinen Studienfahrt in das schöne Alpenland Graubünden zu folgen, insbesondere in das Engadin.

Was ich als Ausbeute an Zeichnungen und Mittheilungen über ältere Bauernhäuser jener Gegend dort gesammelt und in einem Vortrage der „Vereinigung Berliner Architekten“ kürzlich vorlegte, kann auch nicht entfernt eine vollständige Bearbeitung jener eigenartigen Bauten genannt werden; es sind lediglich Studien, wie sie gelegentlich der Architekt auf einer Reise wohl macht, weil er es nicht lassen kann.

Dies ist ein historischer Text, welcher nicht geändert wurde, um seine Authentizität nicht zu gefährden. Bitte beachten Sie, dass z. B. technische, wissenschaftliche oder juristische Aussagen überholt sein können. Farbige Bilder sind i. d. R. Beispielbilder oder nachcolorierte Bilder, welche ursprünglich in schwarz/weiß vorlagen. Bei diesen Bildern kann nicht von einer historisch korrekten Farbechtheit ausgegangen werden. Darüber hinaus gibt der Artikel die Sprache seiner Zeit wieder, unabhängig davon, ob diese heute als politisch oder inhaltlich korrekt eingestuft würde. Lokalgeschichte.de gibt die Texte (zu denen i. d. R. auch die Bildunterschriften gehören) unverändert wieder. Das bedeutet jedoch nicht, dass die darin erklärten Aussagen oder Ausdruckweisen von Lokalgeschichte.de inhaltlich geteilt werden.

Die erste Veranlassung zu meinen Mittheilungen liegt schon etwas weit zurück. Es war vor 17 Jahren, als mich der Weg zum ersten male in den „Graubünden“ genannten Theil der Schweiz führte, Damals fuhr ich mit der Alpenpost von Chur nach St. Moriz im Engadin, um nach schwerer Krankheit dort Genesung und Kräftigung zu suchen.

Auf der Fahrt dahin, über die Albulastrasse, war ich aufmerksam geworden auf die eigenartigen Häuser, aus denen sich die Orte meist zusammensetzen. Obwohl sie dem Architekten, der im allgemeinen die Bauten der Alpenländer kennt, manches Bekannte zeigen, ist doch ihr erster Anblick überraschend.

Ich fand damals, und auch heute noch, sachverständig gefertigte Abbildungen oder nähere Mittheilungen darüber nicht vor; wenn ich deshalb auch keine architektonischen Entdeckungen vorführen kann – denn viele der Fachgenossen werden desselben Wegs daher gezogen sein – so verleiht doch der Umstand, dass jetzt im Mittelpunkte unserer fachwissenschaftlichen Neigung und Begeisterung das „deutsche Bauernhaus“ steht, meinen Studien vielleicht einiges Interesse.

Schon nach jener erwähnten Reise im Jahre 1881 hatte ich eine Arbeit über das Gesehene und Gezeichnete begonnen, sie blieb aber liegen im Drange der Berufsthätigkeit und wurde fast vergessen. Im Herbst vorigen Jahres nahm ich auf der Reise nach Tyrol den Weg wieder durch die Graubündner Alpen; dies ward Veranlassung, die alte Arbeit wieder hervorzusuchen und soweit als möglich zu vollenden.

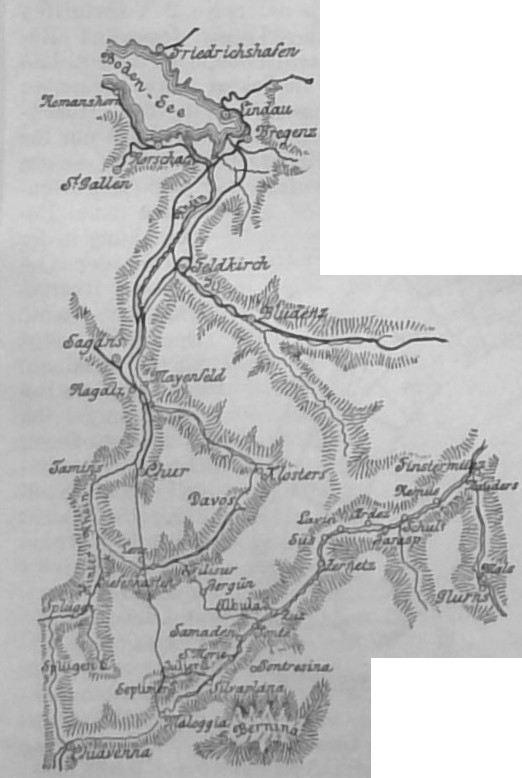

Vom Bodensee durch das breite Rheinthal führt die Eisenbahn bis nach Chur; die Berge thürmen sich allmählich höher und steiler, im kurzen Vorbeiflug taucht das Lichtensteiner Ländchen aus dem Dunkel seines er auf. In Chur stehen wir vor den gewaltigen Gebirgsmassen des Graubündner Landes, in das mehre vortreffliche Strassen hineinführen. Aber wir stehen hier auch an einer uralten Heerstrasse, auf altem Geschichtsboden und wollen uns ganz kurz ein wenig mit der geographischen Lage und ein paar gechichtlichen Beziehungen beschäftigen. Eine kleine Kartenskizze (Abbildg. 1) sei zunächst hier eingeschaltet, sie lässt mit einem Blick die Lage der Orte erkennen, die ich anführen werde.

Chur, einst Hauptstadt der römischen Provinz Rhätien (Curia rhaetorum), bildet vom Bodensee her den Schlüssel zu den dortigen Alpenstrassen. Die Burg daselbst und der Dom St. Lucius stehen am Orte des alten Römerkastells; erstere hat noch römische Bestandtheile (die Thürme Marsoel und Spinoel); von Werken mittelalterlicher Kunst mögen den Fachgenossen die beiden Säle übereinander im „‚Burgkeller‘‘ empfohlen sein.

Abgesehen von den Strassen und Pässen, welche nach anderen Kantonen der Schweiz führen, münden aus Graubünden her drei alte Römerstrassen und Bergübergänge in Chur, die Julierstrasse, der Splügen und der Septimer; letzterer ist jetzt nur noch Saumpfad. Septimer und Splügen führen nach dem Comersee, nach Chiavenna, die Julierstrasse, auf deren Passhöhe noch Reste eines römischen Meilensteins, die sog. „Juliersäulen“ stehen, nach dem Oberengadin (bei Silva plana) nicht weit vom Malojapass, wo ebenfalls die Strasse aus dem Engadin nach Chiavenna hinabführt. Das sind alte frühere Heerstrassen, auf denen die Römer nach Norden drangen, die Verbindung des Bodensees mit Italien. Im Mittelalter zogen deutsche Kaiser mit Rittern und Reisigen auf diesen Wegen, die auch eine wichtige Handelsstrasse bildeten, nach Italien. Die neu ausgebaute Albulastrasse aber führt von Chur nach dem mittleren Engadin, und auf ihr wollen wir tiefer nach Graubünden hinein wandern.

Zuvor noch einige Worte im allgemeinen über das Land.

Graubünden ist der grösste, aber nicht volksreichste Kanton der Schweiz, begrenzt von Oesterreich und Italien; bedeckt von einem vielverzweigten Netz der Hochalpen, die sich theilweise in die Höhen des ewigen Schnees erheben, ist das Aussehen einzelner Landschaften sehr verschieden. Man sieht fruchtbare Thäler mit fast südlichem Pflanzenwuchs, z. B. Thusis; dann liegen wieder zwischen den Bergriesen Dörfer in rauher Felseinöde, wo in wenige Monate Sommer und Herbst zusammen gedrängt sind, der Winter aber fast 2/3 des Jahres währt, wo Schneefälle auch im August als nichts ungewöhnliches gelten.

Besonders berühmt sind die Heilquellen und Kurorte des Landes, St. Moriz, Tarasp-Schuls, Davos u. a. Der Strom der Sommergäste ergiesst sich schon lange von Jahr zu Jahr steigend auch dorthin, zumal in der grossartigen Berninagruppe auch ein „Arbeitsfeld“ ersten Ranges für die Hochtouristen vorhanden ist.

Um nur die neuere Geschichte zu streifen, so ist zu sagen: das Land gehörte vom 10. Jahrhundert bis 1268 den schwäbischen Herzögen, dann unmittelbar dem deutschen Reiche. Um das Jahr 1424 wurde von dem Adel des Landes mit den Gemeinden, welche schon ¼ Jahrhundert früher zum Schutze gegen ihre Bedrücker zu „Bünden“ sich vereinigt hatten, der Obere oder Graven-Bund gemeinsam gestiftet und beschworen; alle 10 Jahre wurde der Bund erneuert, zuletzt 1778. Den schweizerischen Eidgenossenschaften schlossen der „Graven“- und andere Bünde des Landes vom Ende des 15. Jahrhunderts ab sich an, ohne ihre unabhängige staatliche Stellung aufzugeben. Erst seit dem Jahre 1803 gehört Graubünden als 15. Kanton endgiltig der Schweiz an. Die heutigen Bewohner des Landes sind in der grössten Masse Rhaetoromanen oder Ladiner, die eine besondere Sprache, die romanische oder ladinische, sprechen; sodann Deutsche und Italiener.

Wie ich erwähnte, nahm ich vor 14 Jahren den Weg nach St. Moriz von Chur über die Albulastrasse; zurück fuhr ich wieder nach Chur über den Julier und den landschaftlich prächtigen Schynpass. Von St. Moriz aus besuchte ich gegen Ende meines damaligen Aufenthaltes das oberste Engadin bis zum steil abfallenden Malojapass, das mittlere Engadin bis Scanfs, beide in kurzer Wagenfahrt. Um weiter gleich mit Hinweis auf die Kartenskizze anzugeben, welchen Theil von Graubünden ich überhaupt gesehen habe, füge ich hinzu, dass ich im Herbst vor Jahres auch den Rest des unteren Engadins bis Martinsbrück durchreiste. Hier, in der Nähe von Finstermünz führt der Pass bei Nauders nach Tirol; man kann dort, dem Inn auch weiter folgend, nach Landeck zu eilen, oder in umgekehrter Richtung, der nahe entspringenden Etsch folgend, durch den Vintschgau nach Meran wandern, eine Strasse, die für den Architekten vieles Reizvolle birgt.

An der Albulastrasse und im Engadin liegen die Häuser, über welche ich einige Mittheilungen machen will; es sind Bauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert und es scheint, als ob ihre eigenthümliche Ausbildung auf jene Gegend beschränkt sei.

Von der ersten Fahrt her stand mir der Ort Bergün in Erinnerung, weil ich dort besonders den Eindruck der schmucken Fassaden hatte. Bergün war Mittagstation der trefflichen Alpenpost, es blieben nur wenige Minuten zu einer kleinen Umschau. Deshalb hatte ich auf der zweiten Reise mir vorgenommen, zunächst nur bis Berglin zu fahren. Es waren aber inzwischen 14 Jahre ins Land gegangen, Bergün war nicht allein mehr Mittagsstation, es war, wie fast jeder Ort dieser Gegenden, auch Kurort geworden und die Folgen waren nicht ausgeblieben. Nicht wenige der schönen Häuser sind gänzlich verändert oder entfernt worden; auch abgebrannt waren einige.

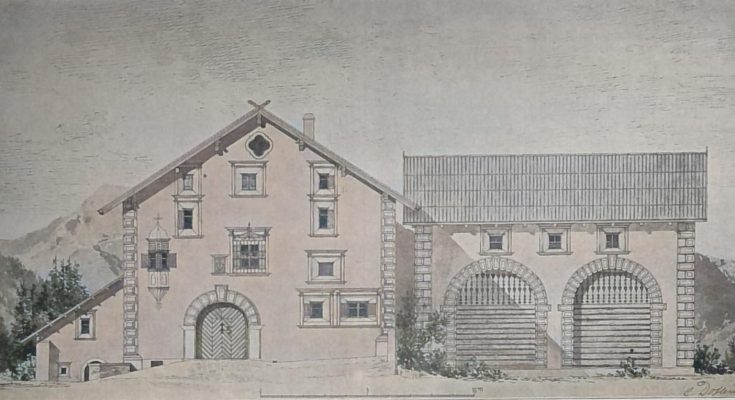

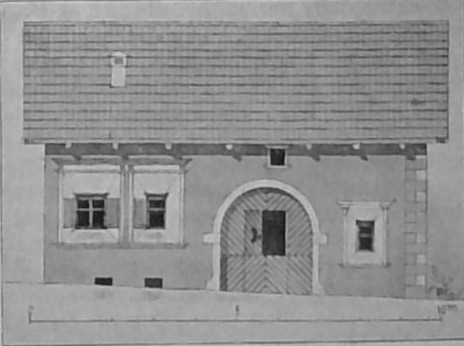

Sehr schön erhalten ist noch ein kleines Bauernhaus in Bergün in der selteneren farbigen Behandlung der Schauseite, es ist vom Jahre 1747 (Abbildg. 2). Die Inschriften in abgegrenzten Feldern der Fassade sind theils romanisch, theils deutsch abgefasst. Dann findet man ein reizendes Beispiel jener dreireckigen Fenster-Erker dort, die eine, so grosse Rolle bei den Graubündner Häusern spielen, ferner schöne Beispiele von Sgrafitto-Ornamenten an Fenstern und Mauerflächen, von Fenstergittern und Beschlägen. Es überrascht, wenn man in so kleinem weltentlegenen Orte an so schönen Gittern und Beschlägen auch noch frühere Vergoldung wahrnimmt; leider werden diese Arbeiten vielfach an Engländer verkauft.

Ich gebe hier noch nicht näher auf das Graubündner Bauernhaus ein, sondern werde dies bei einem späteren Beispiel aus Celerina zusammenfassend nachholen.

Bevor man Bergün erreicht, zeigen sich in Lenz, besonders aber in Filisur schöne Sgrafittofassaden, auch auf das hübsche Gastzimmer in der Post zu Parpan mögen Fachgenossen achten.

Hinter Bergün steigt die Albulastrasse zur Passhöhe (2313 m) in felsiger rauher Einöde hinan; wir sehen den Schnee nicht weit von unseren Füssen liegen. Dann eilen wir wieder in freundlichere Gefilde hinab und erreichen bei Ponte den Inn und das mittlere Engadin. Nur leicht ansteigend führt die Strasse den Inn aufwärts nach Samaden, das wieder einige architektonische Ausbeute bietet. Von hier ist es etwa 1 Stunde nach St. Moriz (1856 m); zwischen beiden Orten liegen Celerina und Cresta, kleine Ortschaften. Die Mehrzahl der Aufnahmen, die ich machte, stammen aus Celerina und Cresta und wurden in der letzten Zeit meines früheren Aufenthaltes in St. Moriz gefertigt; es war mir leider unmöglich, bei der strengen Kur- und Tagesordnung mehr zu sammeln, inzwischen sind leider auch dort viele Häuser entstellt oder verschwunden.

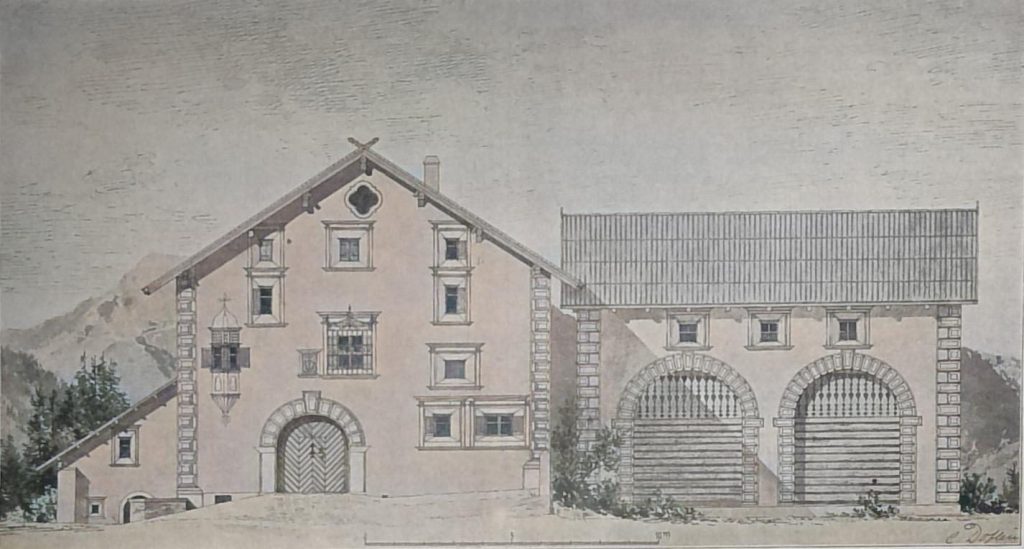

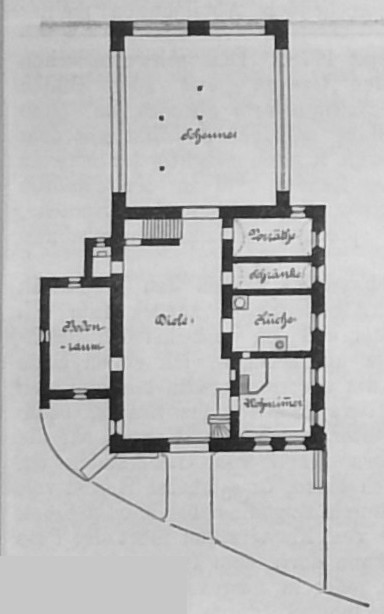

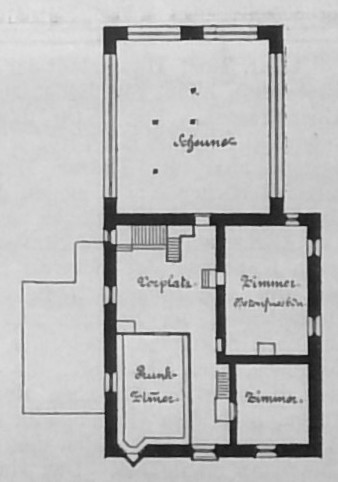

Ich führe nunmehr in Abbildg. 3-5 ein Bauernhaus aus Celerina vor, das im Jahre 1709 erbaut ist. Man sieht im Aufriss eine Gruppe, bestehend aus einem Wohngebäude und einer Scheune; die eigentlich zum Hause gehörige Scheune liegt indessen, wie der Grundriss zeigt, im Hause selbst,

Der Haupteingang des Hauses ist zugleich das Zufahrtsthor, die geringen Maasse desselben – die Höhe beträgt nur 2,56 m zeigen, dass auf hochbeladene Wagen nicht gerechnet wurde.

Der Hauptflur im Erdgeschoss kommt sowohl mit flacher Balkendecke als auch gewölbt vor, hier war eine schlichte Balkendecke vorhanden. Gradeaus im Flur öffnet sich mit einer dem Eingang entsprechenden Thür die Scheune. Auf der einen Seite des gepflasterten Flures, in dem gern Wandschränke angebracht werden, liegen hier vier Räume, der vorderste an der Strasse ist das Wohn- und Esszimmer, in dem eine Bank sich rings an den Wänden hinzieht. In der Ecke steht ein mächtiger gemauerter Ofen, von einem Gestell zum Trocknen von Kleidern umgeben.

Eine kleine steile Treppe führt zu einer Art Plattform auf dem Ofen; wahrscheinlich ein beliebter Wärme- und Ruheplatz im Winter. Die Zimmerwände und die Decke sind einfach getäfelt – zierlich profilirte Leisten und breite glatte Bretterfüllungen. Der Fussboden ist gedielt. Nebenan liegt die gewölbte Küche von ganz geschwärztem Aussehen, denn der Rauch musste sich seinen Weg selbst suchen und vor dem Entweichen zur Räucherung sich nützlich erweisen. Dann folgen zwei kleine Kammern. Diese Erdgeschossräume liegen um einige Stufen erhöht über dem Flur; vorn führt eine enge Treppe nach dem gewölbten Keller. Rechts vom Flur gelangt man mittels einer Thür nach dem Bodenraum des an das Haus seitlich angebauten Stalles.

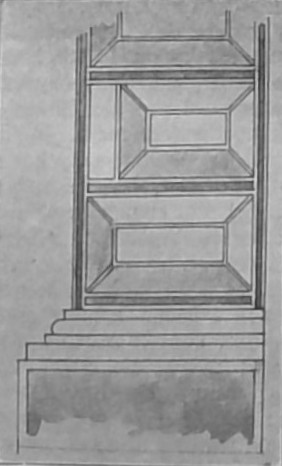

Die Steintreppe am Ende des Flurs führt nach dem Obergeschoss, eine bescheidene Holzstiege macht von hier aus die Räume im Giebel und Dach zugänglich. Eigenthümlich sind auch die von den oberen Fluren bald herauf- bald herabführenden Stufen, wenn ungleiche Höhenlagen der Decken vorkommen. In dem Obergeschoss liegt das Prunkzimmer, durch einen dreiseitigen Erker und etwas reichere Wand- und Deckentäfelung ausgezeichnet.

Es ist nur mit leichten Holzwänden vom Flur abgetrennt. Die Gliederungen des Holzwerkes darin sind ausserordentlich fein im Maasstabe; häufig ist zu den Täfelungen und Möbeln das berühmte, jetzt selten gewordene Arvenholz verwendet, das ausser seiner Schönheit und Haltbarkeit ein harziger Wohlgeruch auszeichnet. Ueber die weiteren Räume in Obergeschoss und Giebel ist nichts besonderes zu sagen, sie sind einfachster Art und haben sehr geringe Höhen.

Die merkwürdigste Ausbildung hat die stets mit dem Haus verbundene Scheune, die für Heuvorräthe bestimmt ist, da Getreide nicht gebaut werden kann. Die Umfassungsmauern ruhen auf wenigen Pfeilern, die entweder mit Bogen – wie hier – verbunden sind, oder unmittelbar die Dachbalkenlage tragen. In die Scheune sind ein bis zwei leichte Zwischenböden eingezogen, die auf Holzstützen stehen und von den oberen Geschossen des Hauses zugänglich sind. Zwischen den Mauerpfeilern der Scheune befinden sich Füllungen, entweder aus zierlich geschnittenen Brettern, oder aus zerschnittenen oder gespaltenen Hölzern. Es kommen aber auch sehr häufig aus Rundstämmen ganz blockhausartig hergestellte Scheunen vor, die dann einfach an das Steinmauerwerk des Hauses anlehnen. Das Dach über Haus und Scheune ist gemeinsam.

Diese geschilderte Grundriss- Anlage, also ein grosser Eingangsflur, von welchem ein Thor nach der Scheune führt, wiederholt sich im wesentlichen immer wieder; bei den stattlichen Häusern der Edelleute liegen auch zwei Reihen Stuben neben dem Flur, bei sehr kleinen ärmlichen Beispielen auch wohl nur ein Raum.

Ehe ich auf die so eigenartige architektonische Einzel-Ausbildung der Graubündener Häuser übergehe, will ich noch einige allgemeine Bemerkungen über ihr Aussehen machen.

Wir finden, dass es Steinbauten sind, ihre starken Mauern sind aus dem Fels des Gebirges hergestellt und sorgfältig verputzt. Diese einfachen Baustoffe gaben aber Veranlassung zu einer vorzüglichen künstlerischen Ausbildung des Putzbaues, so dass ich keine besseren Beispiele dafür wüsste.

Da die Häuser, welche ihren nicht steilen Giebel theils der Strasse, theils auch dem Nachbar zukehren, meist zweigeschossig sind und ihr feiner Putz ganz oder theilweise weiss gehalten ist, so machen die Orte im Innern von der Strasse her einen fast städtischen Eindruck. Dieses Aussehen ändert sich aber völlig, wenn man den Ort von aussen, von der Seite her, etwa von einer Alpenweide aus betrachtet; man sieht dann oft nur die tiefbraunen Blockhaus-Scheunen, die nicht selten in schlechtem Zustande sind.

Es ist auffallend, dass fast allgemein dieselbe künstlerische Ausbildung des Aeusseren an allen Orten des Landes Regel war, selbst bei kleinen bescheidenen Bauten; man kann dies oft aus den Spuren, welche unter späterer Uebertünchung sichtbar bleiben, auch da erkennen, wo nur wenig unversehrt erhalten geblieben ist. Die besonderen Gründe für die offenbar lebhafte Bauthätigkeit in den beiden verflossenen Jahrhunderten sowie für die reichere Ausschmückung des Aeusseren vermag ich nicht näher anzugeben; vielleicht erfahren wir dies von einem der vielen trefflichen Forscher, welche die Schweiz, besonders auch Chur zählt… Bekannt ist ja, dass die natürlichen Einnahmequellen des Landes auf Holz und Alpenweiden in Verbindung mit Viehzucht beschränkt sind; ebenso gilt der Graubündener für sparsam und nüchtern. Viele der Bewohner suchten freilich von jeher Verdienst in anderen Ländern und kehrten später nach der Heimath zurück. Endlich sind manche der schöneren Häuser auf Edelleute mit grösserem Besitz zurückzuführen.

Kehren wir zu dem dargestellten Haus in Celerina, welches wie das Wappen über dem Thor mit der Beischrift: MEMENTO MORI zeigt, ebenfalls ein vornehmes Bauernhaus war, zurück und gehen näher auf das Aeussere ein.

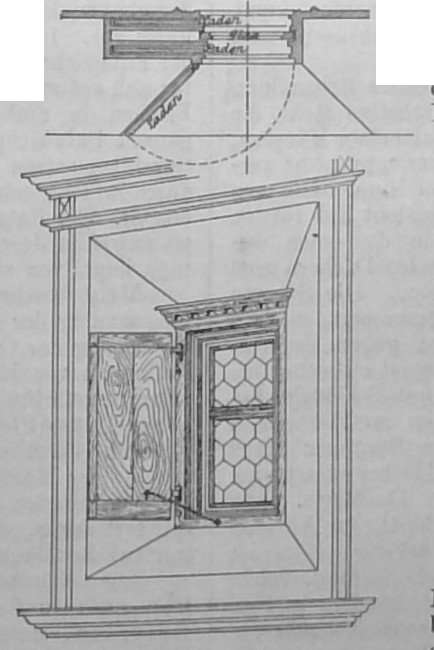

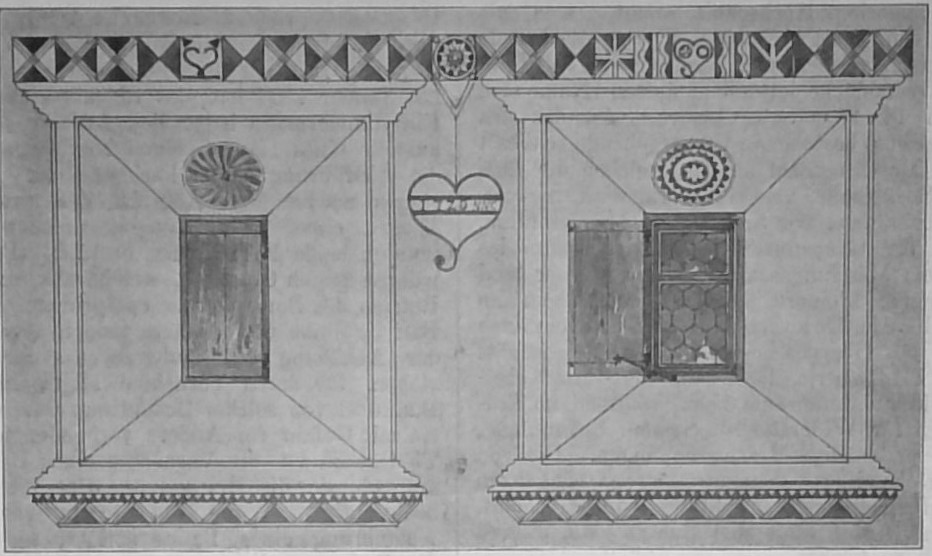

Was dem Fremden sofort am meisten auffällt, sind die kleinen, sich schiesschartenartig nach vier Seiten erweiternden Fenster, und ihre meist unregelmässige Vertheilung an der Front. Die Maasse einer Fensteröffnung sind z. B..hier 0,55 zu 0,65. Diese Fenster sind umrahmt von einer vorzüglich hergestellten Sgraffito-Architektur in schwarz und weisser Farbe, manchmal auch roth und weiss, oder weiss, schwarz und roth. Das Holzwerk der Fenster ist fein gegliedert, oft mit Zahnschnitt und Gesims am oberen Ende gearbeitet; die meist sechseckigen Scheiben sind mit Blei gefasst. Besonders merkwürdig aber ist der Verschluss der Fenster (Abbildg. 6.) Gewähren schon die starken Mauern, der gute Putz und die Kleinheit der Oeffnungen Schutz gegen strenge Kälte, so hat doch der Graubündener sein Fenster noch weiter – auch gegen ungebetene Gäste – zu verwahren gewusst. Da ist zunächst ein äusserer Laden aus Lärchen- oder Arvenholz; er liegt geöffnet in der äusseren grossen Fensterschräge und wird dann durch einen zierlichen eisernen Haken an den unteren Fensterrahmen festgehalten; an den Angeln des Ladens sitzen kurze Zierbänder. Dann folgt nach Innen zu das beschriebene Glasfenster, zum seitlichen Schieben eingerichtet, weiter nach Innen noch ein hölzerner Schiebladen; es ist also ein dreifacher Verschluss der Oeffnung vorhanden. Tritt noch ein äusseres Gitter am Fenster hinzu oder gar noch ein Schiebladen aussen vor dem Glasfenster, so ist sogar ein vier- bezw. fünfacher Abschluss da. Die Vergitterung einzelner Fenster ist sehr beliebt; meist sind es vortreffliche Schmiedarbeiten, die allerdings zuweilen mehr als Schmuckstücke zu betrachten sind. Das schönste derartige Werk sah ich in Bergün.

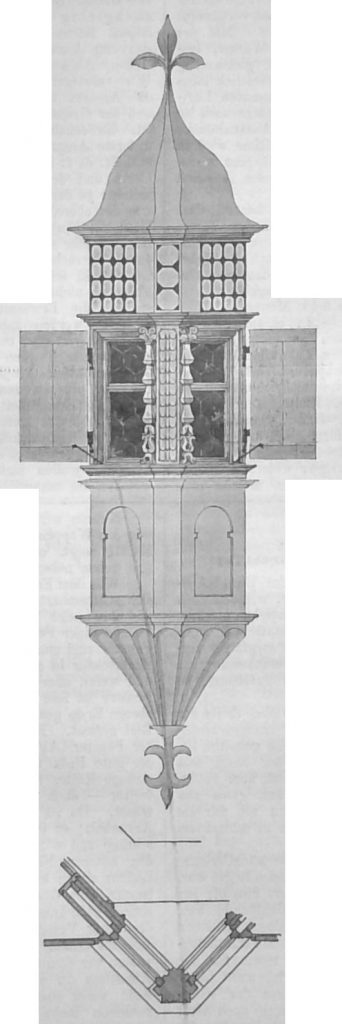

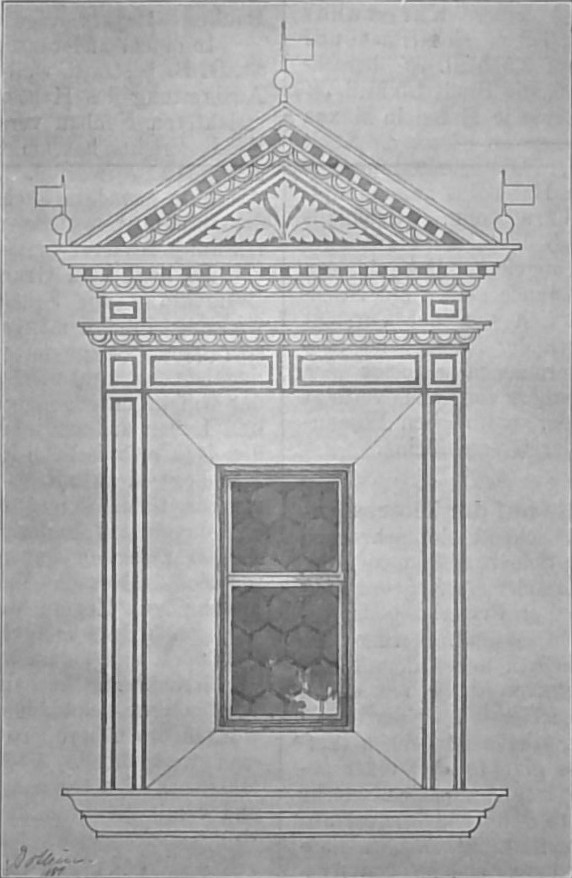

Ein besonders reizender Schmuck der Häuser sind die Fenster-Erker; das Haus aus Celerina bietet einen der schönsten, die ich dort fand (Abbildg. 7). Diese Erker sind immer dreiseitig, die vordere Ecke ist zuweilen abgestumpft, immer tritt dabei eine Verbindung von Stuck- und Holzarbeit auf.

Die Vorkragung und der Unterbau sind mit frei modellirtem Stuck verziert, ebenso die meist in eine lilienartige Bekrönung endigende Verdachung des Erkers. Soweit die Fenster, die äussere Läden haben, reichen, ist der Erker aus Holz gearbeitet und oft sehr zierlich mit Schnitzarbeit versehen. Reicht der Erker bis zum Fussboden des Zimmers herunter, so ist ein Sitzplatz darin.

Die Thore bestehen aus schräg aufgenagelten profilirten Brettern; für den gewöhnlichen Gebrauch ist häufig aus ihnen eine kleinere Thür herausgeschnitten und diese theilt sich oft wieder in zwei übereinander liegende bewegliche Felder, so dass der obere Theil wie ein Fenster offen gelassen werden kann.

Diese Anordnung ist ja auch bei unseren Bauernhäusern weit verbreitet.

In merkwürdigem Gegensatz zu der kunstvollen Behandlung der Schauseiten und den vorzüglichen Tischlerarbeiten steht die rohe Behandlung des Dachwerkes bei den Graubündner Häusern; man möchte annehmen, dass eigentliche Zimmerleute nicht vorhanden waren, oder nur solche, die sich z. B. auf Herstellung von Blockhäusern verstanden. Der Dachverband besteht aus runden oder nur wenig bearbeiteten Hölzern; auch in den nach den Giebeln und den Langseiten stark überschiessenden Dächern sind Sparren, Rühme usw. als Rundstämme belassen. Die Sparren sind dabei mit den wagrechten Hölzern nicht verzimmert, sondern durch starke, nach unten vorstehende Zapfen gegen das Abrutschen gesichert. Die Stirnseite des Dachrandes ist mit schmalen Brettern, die oft zierlich ausgeschnitzt und mit Schindeln bekleidet sind, abgeschlossen; jene Bretter endigen am First meist nach uralter Weise in Pferdeköpfen, an dem Bergüner Haus waren es Gemsköpfe. An den Langseiten des Daches stösst eine Holzrinne an die über die Sparren laufende Dachlatte. Die Rinne selbst ist dreieckig oder rund im Querschnitt, der Ausguss etwas mit Kerbschnitten verziert. Die Dachdeckung selbst ist aus Holz gefertigt, entweder in Bretter- oder Schindelform. Schön ausgebildete Schindeln sah ich nur an den Giebelrändern und an Kirchthürmen, wo auch stark geschweifte Giebeldächer sehr geschickt damit eingedeckt waren. An den Häusern waren die Schindeln ziemlich roh als dünne Brettchen in vielfacher Lage über einander angebracht. Bei Bretterdeckungen sind die nach der Traufe gerichteten Bretter flach rinnenartig ausgeschnitzt und ziemlich lang. First und Gräte sind aus Holzleisten, die das Profil unserer L-Eisen haben.

Bei den Schornsteinen sah ich nur ein eigenartiges Beispiel in Silva plana, in Gestalt eines viereckigen schraubenförmigen gedrehten Mauerkörpers.

Die Sgraffitobehandlung der Aussenseiten (Abbildg. 8 und 9) zeigt die Einflüsse und wahrscheinlich auch die Betheiligung italienischer Arbeiter. Die Profile des Rahmenwerkes, Eierstäbe, Ornamente usw. weisen auf strengere Schulung hin; dazwischen kommen auch naivere Bildungen von reizender Wirkung vor. Im wesentlichen sind zweierlei Behandlungsweisen der Putzflächen üblich: entweder die Sgraffitoverzierungen sitzen für sich auf weissem feinen Putz und heben sich von den schlichten Flächen in rauherem grauen Putz wirkungsvoll ab – oder die ganzen Putzflächen sind weiss und die Linien und Gründe des Sgraffitos setzen dunkel ab. Ich sah auch die Sgraffitotechnik durch kräftige schwarze Striche, die sehr gut sich gehalten hatten, ersetzt. Der Putz, zu dem das Gebirge vorzüglichen Kalk liefert, ist zuweilen durch Zusatz von Gips, der z. B. bei Samaden zutage liegt, von stuckmarmorartirer Beschaffenheit.

Meist beschränkt sich diese Verzierung der Häuser auf die Umrahmung der Fenster in strengen Renaissanceformen und die Quaderung der Gebäudeecken und Thorbögen. Beliebt sind Darstellungen von Eckquadern mit Schrägschnittflächen oder schlichte schwarz gefärbte mit rothen Ecken; letztere Form zeigt das Bergüner Haus. Freie Zierstücke auf den glatten Mauerflächen sind seltener, überhaupt ist die Kunstweise an den Gebäuden eine ernste; der Mangel an Madonnen und Heiligenbildern, denen wir im benachbarten Tirol so oft an Häusern und Strassen begegnen, erinnert daran, dass wir uns bei einer protestantischen (reformirten) Bevölkerung befinden.

Die schönsten übrig gebliebenen Sgrafftoverzierungen findet man noch in Filisur und Bergün, denn auch das Haus in Celerina, dessen mitgetheilte Aufnahme ich bei der zweiten Reise vervollständigen wollte, ist leider nicht mehr vorhanden, es hat einem Neubau weichen müssen, für den es wahrlich an dem kleinen Orte nicht an Platz gefehlt hätte.

Zu den berühmtesten Geschlechtern in Graubünden gehörten die Plantas und Salis und von beiden sind stattliche Häuser an verschiedenen Orten errichtet worden. Das jetzige Gasthaus „Zur Krone“ in Samaden, 1647 erbaut, ist im Innern noch gut erhalten, besonders ein prächtiges Zimmer im Obergeschoss mit reicher Schnitzerei, Intarsien in verschiedenen Hölzern, im Deckenfeld das Wappen der Salis. Der Grundriss dieses Hauses zeigt nach der Tiefe einen gewölbten Mittelflur, der nach der Scheune führt; zu beiden Seiten liegen erhöht die Streben, auf einer Seite vor der Scheune auch die Treppe; im oberen Flur sind schöne Gewölb- und Stuckverzierungen. Als Gegensatz zu diesem Bau führe ich ein kleines, im Innern armseliges Bauernhaus in Cresta an, dessen wohlerhaltene Fassade (Abbildg. 10) aber künstlerisch durchgeführt ist. Die hintere Hälfte des Häuschens bildet die hier als Blockhaus errichtete Scheune ; unter derselben liegt der Stall.

Den stattlichsten Scheunengiebel, also die rückseitige Ansicht des zugehörigen Hauses, besitzt Celerina (Abbildg. 11); die grossen Rundbogen-Oeffnungen mit der zierlich ausgeschnittenen Bretterfüllung, die reichen Quaderumrahmungen. bei denen die inneren Gründe grün gefärbt sind, ein farbiger Fries unter dem überhängenden Dachgiebel schaffen im Verein mit der ganzen Komposition einen reizvollen Anblick. Noch ein schönes Beispiel einer Fensterumrahmung von eigenartiger Zeichnung aus Cresta (Abbild. 12) möchte ich erwähnen, es ist in roth und weiss ausgeführt, ein viel einfacheres in gleichen Farben zeigt die ganze Umrahmung aus einer Nachahmung von Spitzquadern bestehend.

Die wirkungsvolle Einfachheit dieser farbigen Verzierungsweise an jenen Häusern, die Sparsamkeit an Farben kann man zur heutigen Verwendung, nur warm empfehlen. Erinnert man sich der frühzeitigen Zerstörung neuzeitlicher Sgraffitoverzierungen am Aeusseren der Gebäude, so muss auch im Hinblick auf die vorzügliche Erhaltung jener Arbeiten in der rauhen Witterung Graubündens der Wunsch lebhaft werden, dass wir zur Ausschmückung von Putzbauten bald in den Besitz einer besseren Sgraffitotechnik gelangen, und dass auch in dieser Hinsicht die Graubündner Bauten sachverständig untersucht werden möchten. –

Es erübrigt noch, die Orte von Samaden bis zur Grenze des Engadins gegen Tirol zu durcheilen. Da finden wir in dem nächsten Ort einen Versuch aus jüngster Zeit, in der überladenen Fassade eines Hotels die ältere Technik nachzuahmen. Von den folgenden Orten zeichnet sich Zuz durch ältere Häuser, auch ein Planta’sches, aus. Ein Fremdling in diesen Gegenden, ein richtig verzimmerter und in geschnitzter Holzarchitektur gebildeter überhängender Giebel findet sich in Lavin.

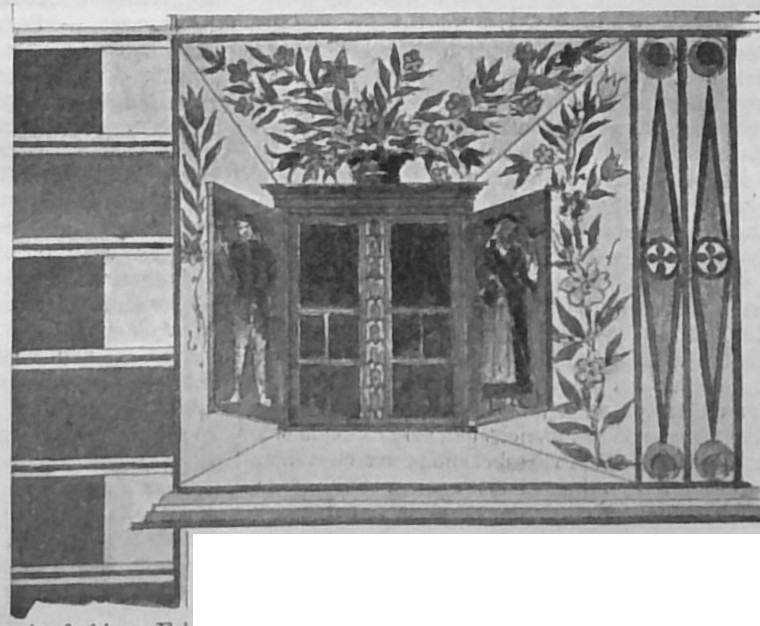

Die Ausbeute ist sonst gering, doch sind in Ardez die Reste alter Herrlichkeit an gemalten Fassaden zu schauen. Das reizende bemalte Haus (Abbildg. 13), das ich dort fand und um dessentwillen ich die Post weiter fahren liess, um bei recht schlechtem Wetter eine Skizze zu machen, möge den Beschluss meiner Mittheilungen bilden. Es zeigt die Form eines halben Giebels nach der Hauptstrasse, das Thor und die Fenster sind in der uns schon bekannten, Anordnung gehalten. Von den beiden Erkern indessen ist der eine am Erdgeschosszimmer als Fenster-Erker behandelt, der andere entwickelt sich unregelmässig über dem Thor durch zwei Geschosse als richtiger Erker; beide haben halbsechseckige Grundrissform. Die Freskobemalung der Fassaden, in flotter, sicherer Weise ausgeführt, zeigt an de Ecke eine schwarze Quaderung mit trennenden rothen Strichen auf weissem Grund. Die Fenster sind in gleichen Farben architektonisch umrahmt, auf die Schrägflächen aber sind Blumenkörbe und Blumenranken in bunten Farben aufgemalt. Auch das bogenförmige Thor hat eine Umrahmung, aus kurzen Säulchen, Quaderung und schwerer gerader Verdachung bestehend, vom Maler erhalten.

Der kleine Fenster-Erker ist mit- Blumenranken verziert, der grössere Erker zeigt gemalten Wappen- und Rankenschmuck; Pfosten und Gesimse daran sind in rothbraun und blau gehalten.

Neben diesem Erker zeigt sich barockes Volutenwerk in bunten Farben, doch nicht mehr deutlich erkennbar. Unter dem halben Giebel läuft ein geometrischer Fries hin, darunter an der Spitze eine Kreisfüllung, beide in Schwarz und Roth mit weissen Gründen gehalten. An der Erdgeschosswand aber sehen wir, schon ziemlich verblasst, Adam und Eva, unter einem – meinem Dafürhalten nach – Pomeranzenbaum. In kühnem Schwunge entwickelt sich daneben ein mächtiger Weinstock bis zum Giebel hinauf; auch um den grösseren Erker herum ziehen sich gelbgemalte Rebenzweige mit grünen Blättern und gelben und violetten Trauben. Entzückend endlich ist an diesem Haus das Motiv der mit hübschen Figürchen farbig bemalten Innenseiten der Fensterläden. die also am Tage aufgeklappt die Bilder zeigen.

In dem untersten Theil des Engadin, in Tarasp-Schuls bıs Martinsbrück kam mir nichts Erwähnenswerthes zu Gesicht. Aber nach den anziehenden Werken, welche wir auf verhältnissmässig kleiner Strecke fanden, bei der neuerwachten Werthschätzung älterer Hausanlagen und der in Arbeit befindlichen Aufnahme der alten Bauernhäuser und endlich bei der von mir erwähnten Verunstaltung und Zerstörung, die in wenigen Jahren vielleicht auch über die noch vorhandenen schönen Häuser ergangen sein wird, drängt es mich am Schlusse, den Wunsch und die Bitte auszusprechen: „Möchten nicht allein die Hrn. Fachgenossen, die jenes schöne Alpenland besuchen, Gelegenheit nehmen, dort das noch Erhaltene zu zeichnen Möchte es vor allem vielleicht durch die schweizerischen Fachgenossen und Kunstfreunde gelingen, dort recht bald eine gründliche Untersuchung und Aufnahme, sowie eine nachdrückliche Fürsorge zur besseren Erhaltung und Schonung der älteren Graubündener Häuser herbeizuführen !

Berlin 1895. C. Doflein.

Dieser Artikel erschien zuerst am 09. & 13.05.1896 in der Deutsche Bauzeitung.